张爱玲的母亲,塑造了她对爱情的理解

年轻的张爱玲曾说:“二十二岁了,写爱情故事,但是从来没恋爱过,给人知道不好。”四十多岁时,她又在信中说:“我们中国人至今不大恋爱,连爱情小说也往往不是讲谈恋爱。”

我们都读过张爱玲的爱情小说、听过张爱玲本人的爱情故事,但很少细想她对“爱情”对理解是如何形成的。

华 人学者潘翎在《真爱遗事》一书中将视线投射到二十世纪中国爱情观的演变上,探索中国传统中的“情”如何与西方浪漫爱交汇融合。在下文摘选的片段中,她以张爱玲的成长生活经历和个人作品为线索,从“爱情”而非“文学”的角度重新观察了张爱玲。

我们从中可以窥见张爱玲复杂的母女关系对她爱情观的影响,也可以一瞥中国爱情观的演变和张爱玲在其所处环境中的“非凡”。

下文选自《真爱遗事》,小标题为编者所拟,篇幅所限内容有所删减,经出版社授权推送。

01.

张爱玲的母亲黄逸梵,

是中国的娜拉

张爱玲在自传体小说《易经》中谈道,“爱情是神圣的”是她母亲那一代“在刚发现爱情与西方世界”时的口号。

她的母亲黄逸梵出生于1896年,确实是在五四运动对西方正热情高涨之时长大成人的。黄逸梵既是旧时代的淑女,又是五四时代的新女性,“裹着一对三寸金莲横跨两个时代”。

年轻时的黄逸梵

她是中国的娜拉,迫不及待地要离开她的丈夫。她确实曾经尝试过两次,第一次是在女儿张爱玲四岁、儿子三岁的时候;第二次几乎是在法律刚通过的情况下,就和丈夫离了婚。

当她丈夫张志沂唯一的妹妹张茂渊决定去英国学习时,她找到了第一次逃离的机会,黄逸梵主动提出作为监护人陪同她去英国。这对姑嫂成了知心朋友,一起在英国游玩;她们还一起去法国阿尔卑斯山滑雪,尽管黄逸梵还裹着小脚。

这两位中国新女性走得很远——不只是空间意义上。

如果没有继承财富,获得经济保障,这样的独立自主是不可想象的。黄逸梵出身显赫,祖父是贵族,她的小姑子更是如此。张茂渊的母亲(张爱玲的祖母)是晚清名臣李鸿章的女儿。

两个家族都是高门大户,公认的门当户对。张爱玲的父母在孩提时候就订婚了。所有人都认为这是一对金童玉女,两人都来自上层阶级,据说她很可爱,而他“很秀气”。

然而,这段婚姻如新娘所担心的那样变得不幸,除了吵架,张爱玲记不起父母一起出现的时候。母亲后来鼓起勇气对女儿说:“我常想他要是娶了一个对他很好的人,他不会是今天这个样子。”

但黄逸梵不是这样一个人。她不能容忍他赌博、吸鸦片、嫖娼,而这些都是他那个阶层男人的特权。

实际上,如果张志沂拥有一份有收入的工作,可能会完全不一样。然而,他是中国人所说的“遗少”,是封建帝制的遗产,接受过传统的入仕教育,但在清朝灭亡后,就失去了存在的理由。

于是,张志沂就在那里,作为一个已经不复存在的旧中国的残留物,虽然年轻,却早已过了保质期。张爱玲的短篇小说《花凋》中暗示,这些遗少中有某种发育不良、停滞不前的东西,她在她的故事中将其比作“酒精缸里泡着的孩尸”。

虽然张志沂继承了家族的名望与财富,但他在未来将面临家产减少与省吃俭用的问题。贫困的威胁一直存在,眼看着钱只出不进,想必让人既恐慌又屈辱。

张爱玲关于父亲的文字中最令人难忘的一句话是:“他这一生做的事,好也罢坏也罢,都只让他更拮据。”他就是那个可悲的“花花公子”,而不是一个“出手阔绰的人”。

张志沂娶了一位姨太太,给她单独安置了一间小公馆,但后来随着手头日益捉襟见肘,他卖掉了那处别院,把她带回家。她只待在自己的卧室里,照堂子的规矩在里间活动。

两个烧鸦片的仆人侍候着她和张志沂,端来端去,不久在仆人的房间里就有人低声说,这对夫妻中有一个会打针。这个消息传到了张氏家族其他成员的耳朵里,提到张志沂现在不仅抽大烟、注射吗啡,而且这位姨太太脾气非常暴躁,有一次还用痰盂砸破他的头。

亲戚们谋划一番,当即把她赶出家门。姨太太确实走了,却是在满载了一车张家的家具与银器后才走的。

张志沂自己也很不舒服。头破血流还不算什么,吗啡造成的伤害更大。他差点死于药物过量,打的吗啡够“毒死一匹马了”。

就在这时,他的妻子和妹妹回到了中国。他的妻子已经离开四年,如果不是他同意她回家的条件,时间原本会更长。

她提出的条件是:第一,她将管理他的房子,照顾孩子,但不与他同床;第二,她可以容忍他到酒楼去,但决不允许他把妓女带回家;她还坚持要让他戒掉吗啡,但等到真正实施起来时,他的戒断反应十分严重,为了把他送进医院,她找来他姐夫的司机和保镖,几乎是把他绑去了医院。

为了重新开始,黄逸梵把家搬到了上海一栋英式的花园洋房里。黄逸梵旅英归来,生活极为西式:花园,宠物狗,书籍,钢琴,到处都是鲜花,圣诞节会放一棵布满挂饰和蜡烛的圣诞树。

“家里的一切我都认为是美的顶巅。”她女儿这样写道。她开始喜欢上了这个名字:英格兰。

一切都终止于夫妻在金钱上的争吵,二人抬高的音量和他拍桌的动静把幼时的张爱玲吓坏了。

时值1930年,时代变化之下,中国妇女有了提出离婚的权利,而在此之前,她们不具备这方面的任何自由。张爱玲对读者说,离婚是一件“和家里有汽车或出了科学家一样摩登的事情”。

的确,随着1929至1931年《中华民国民法典》的通过,中国成为世界上离婚法最宽松的国家之一。“为什么她听说中国的离婚法律比英国的还进步”,张爱玲这样记述年轻时的自己。

她没听错,当时中国的离婚法超越了其效仿的德国和瑞士的离婚法,也超越了同时期英国、法国和美国的离婚法,除了常规的离婚理由,还规定了“无过错”前提下的双方同意条款。

02.

张爱玲的亏欠感

使她与母亲的关系更加复杂

黄逸梵启程去法国,留下当时10岁的张爱玲,她再一次与母亲分离。

但黄逸梵的世界并没有立即消失,因为爱玲每次去姑姑的“立体主义”现代公寓看望她时,都能再次体验那种感觉。她的母亲和张茂渊十分亲密,在她的心目中,妈妈姑姑是一体的。就像她喜欢母亲房子里的一切一样,在她看来,姑姑的公寓里也拥有她认为生活中最美好的东西。

姑姑的房子与父亲的房子形成了鲜明的对比。

张志沂(左二)、黄逸梵(左四)、张茂渊(左五)等在天津

父亲的房间里是“永恒的午后”,阳光迷蒙,鸦片烟雾弥漫。爱玲知道他很孤独,他正是在孤独时才会对她温暖起来。至于她,她觉得父亲很可怜,有时甚至可笑。

他再婚时,她参加了他的婚礼。他显得既难堪又尴尬,非要在所有人面前举办一场“又是伴娘又是婚戒的,只少了一顶高帽子”的欧式婚礼,这在她看来很可笑。

娶一位同样嗜毒成瘾的新妻子,意味着张志沂永远不可能放弃自己的积习,也不可能改变原有的生活方式。深吸一口大烟,夫妻二人一起进入一种空虚而满足的梦幻状态。

日子一天天过去,鸦片的价格不断攀升,他们不可能不知道钱也在烟雾中化为乌有。但他们这个阶层禁止谈钱——他们把这个问题留给新富们,所以他们会绕着这个词打转,而绝口不提这个词。

她知道父亲生活在财政压力的恐惧中,十七岁的张爱玲在提出去英国学习的问题时,既紧张又害怕遭到拒绝。

她的母亲已经决定让她到伦敦大学攻读学位,甚至将这件事写进了离婚合同,到时候将由父亲支付学费。现在被要求履行诺言,她的父亲觉得受到了侮辱。

女儿可能会成为这位受过外国教育的母亲的翻版,这让他很生气,更不愿出这笔钱。他的第二任妻子语气尖刻地补充道:“你母亲离了婚还要干涉你们家的事。既然放不下这里,为甚么不回来?可惜迟了一步,回来只好做姨太太!”

1937年,日本全面侵华。在某个被轰炸的一天,张志沂受到了敌意和暴力的折磨。

他的仇恨与日俱增:黄逸梵刚刚回到上海,而张爱玲举止上的变化显示了她更愿意和母亲在一起,她已经去母亲和姑姑合住的公寓过夜了。她的继母借口张爱玲没有征得自己的同意就去姑姑家过夜,对自己不敬,找碴儿狠狠地扇了她一巴掌,于是张爱玲也只好还击。

“她打我!她打我!”继母尖叫着跑上楼去找张志沂。“你打人我就打你!”她丈夫一边喊一边扑向女儿。她的头在扇打之下左右偏转,她踉踉跄跄地倒在地板上,拳头和巴掌如雨点般落下。

当仆人们终于让他平静下来后,她跑到浴室检查她的瘀伤,擦干眼泪。但是张志沂仍不解气,再次闯进张爱玲的房间,朝她扔了一个花瓶。花瓶嗖的一声从她耳边飞过,离她的头只有几英寸远,在地板上摔成了碎片。

如今什么也平复不了张志沂的心情,他妹妹更不可能。张茂渊第二天前来斡旋,他用鸦片烟斗打她,眼镜都打碎了,张茂渊不得不去医院接受治疗。家丑不可外扬,这场风波并没有诉诸警察。

张爱玲的父亲几乎等于把女儿监禁起来,在接下来的日子里,她觉得自己几个星期就老了好几岁。

她只想着逃跑——可是,守夜人听从她父亲吩咐,怎么能放她出来呢?与此同时,日军的进攻毫不留情。飞机从头顶飞过,她在阳台上看着,推测是敌机。

她祈祷,要是他们投下一颗炸弹,引发大火,造成足够剧烈的破坏,让她逃出来就好了;或者如果这个要求太高的话,她希望他们击中房子和里面的每个人。除了望天,她只能看见前院的景色。一棵高大的玉兰树开出极大的花,她想,像污秽的白手帕,又像废纸。

她患痢疾病倒,父亲又不给她吃药,此时她如堕深渊,濒临死亡,她模糊地感到时间在流逝,不知道自己生活在哪年,在哪个朝代。

然而,她聆听着大门的每一次打开或关闭,听着生锈的门闩被拉开时发出的吱吱声,听着铰链取下铁门打开发出的铿锵声,甚至在梦里也能听到这些声音。

六个月的监禁足以养精蓄锐,张爱玲计划在大门看守换岗的时候逃走。

她溜出房间,走进夜色中。她慢慢地一步一步地走着,紧紧地抱着墙,一直走到门口,打开了门闩。在外面,在街上,一旦她拐过弯,她就会跑向有轨电车车站。

但就在这时,一辆黄包车出现了,载着她从父亲的房子前往母亲的公寓,她“任喜悦像逃窜的牛一样咚咚地撞击”。

张志沂

父亲已经和她断绝了关系,母亲将不得不资助她在伦敦大学的学习,她现在已经通过了伦敦大学的入学考试。

张爱玲的亏欠感使她与母亲的关系更加复杂——她与这位美丽、迷人、西化的女人很少见面,似乎只有后者在浴室镜子前梳妆打扮或收拾箱子准备离开时才会看到她。

03.

困扰张爱玲的是

使她母亲高兴的事物

是多么微不足道

张爱玲很快意识到,她母亲不愿待在上海的其中一条原因,就是要和她所爱的男人分开。

他显然不是中国人,而是她在国外认识的人。“中国人不懂恋爱”是她母亲常说的话,张爱玲曾在公开场合多次引用这句话,以及母亲随之附上的一句:“所以有人说爱过外国人就不会再爱中国人了。”

随着第二次世界大战在欧洲爆发,张爱玲的英格兰之行泡汤了,于是她转到了香港大学,她的学业成绩十分优异,获得了两项奖学金。三年后,日军占领香港,她的学业因为英国殖民政府投降日本而中断。

1942年她回到上海,在那里,几乎一夜之间,她发表的故事使她成为文坛新星。

媒体小报开始报道她的八卦,而她另一个重要的成名标志则是一个记者根据他看到的她的照片,把她的长相(尤其是发型)与好莱坞明星洛丽泰·扬作比较。

她出版的小说、新闻报道、电影剧本、信件、自传和半自传作品,以及根据她的故事改编的电影,得到了文学评论家和历史学家广泛而深入的研究,她受到了全国各地和其他华语世界读者的狂热推崇。

然而,我关注的不是文学,而是爱情,包括书写爱情的作家和那位恋爱中的女性。二者不可分割,就像真实的自我和自传的自我一样。

23岁的张爱玲出生于五四运动一年以后,她可以在1934年以一种历史的后见之明来总结这场运动,把它描述为一段“浮面的清明”时期,这并不完全公正。

她在一本英文杂志《二十世纪》上写道:

有一时期似乎各方面都有浮面的清明气象。大家都认真相信卢骚的理想化的人权主义。学生们热诚拥护投票制度,非孝,自由恋爱。甚至于纯粹的精神恋爱也有人实验过,但似乎不会成功。

当然,张爱玲所说的“纯粹的精神恋爱”是指被她的前辈们用不同的方式描述为“精神的”“柏拉图式”或与“灵魂”有关的那种爱。

它与同样从西方传入的观念相配,那就是爱情是“神圣的”。她认为它在中国的移植并不成功,而且她从母亲那里得知,人们错误地把“自由恋爱”理解为性自由。

她自己说,“我们中国人至今不大恋爱,连爱情小说也往往不是讲谈恋爱”,听起来像是她母亲那句“中国人不懂恋爱”的变形。但张爱玲并没有因此得出她母亲的结论,即西方男人比中国男人更好。

即便如此,毫无疑问,张爱玲是以西方的标准来评判爱情和爱情故事的。

不管有多爱,都不要上床,这是她母亲反复告诫她的。张爱玲想,她母亲也太“道德”了,不在离婚前和任何一个她爱的男人上床,那她父亲也不太可能被戴过绿帽子。

张爱玲的母亲不断强调,无论与男人多么相爱,都不应该发生性关系——“只要不越界,尽管去恋爱;一旦发生了肉体关系,那就全完了。”

直到很多年后,张爱玲才知道她母亲“越界”过很多次。

年轻的张爱玲声称,她不会受母亲追求爱情的过程中所做的一连串事情困扰。毕竟,张爱玲读过乔治·伯纳德·萧伯纳(他反对婚姻制度)和赫伯特·乔治·威尔斯(自由爱情的倡导者)的书。不,她讨厌的是她母亲对待那些追求她的男人的行为方式。

“困扰”张爱玲的是,使她母亲高兴的事物是多么微不足道。

“廉价的裙子”,接到英国或法国男朋友打来的电话,“她的声音会变得安静甜美”,呼吸急促,发出“少女般的窃笑”。

女人就那么低贱吗?黄逸梵的羞怯让张爱玲觉得很不对劲,无论是以新的标准还是旧的标准:一方面,这不是一个获得解放的女人对男性喜好的回应;另一方面,在那些传统的圈子里,一个女人仅仅意识到别人的注意就进行庸俗的调情,这会被认为是非常低级的表现。

她的母亲要求将爱和欲望分开,但我怀疑张爱玲是否将黄逸梵说过一遍又一遍的这些话放在心上:爱和身体是两回事,肉体的关系毁了一切。

04.

张爱玲的爱情观

是夸张的

香港大学的一个同学曾经像女孩们经常谈论的那样问她,世界上是否有爱情这回事。“有。”张爱玲答道。

十几岁时,她就想要那种在电影里看到的爱情。

不仅西方电影影响了她,小说也影响了她。她不仅阅读英美作家的作品——有些与中国有关,如约翰·赫西、斯黛拉·本森、赛珍珠和萨默塞特·毛姆,还有许多与中国无关,如托尔斯泰和阿尔道斯·赫胥黎——而且整个《纽约客》都是她想象的源泉。

她的脑子里充满了各种跨文化的联想。

她在23岁以前没有什么经验。有一次,她买完东西回到姑姑的公寓,感到一时空虚:“二十二岁了,写爱情故事,但是从来没恋爱过,给人知道不好。”

1944年《杂志》月刊上登的张爱玲照片

二十三岁时,她经历了初恋。她根据情人胡兰成讲述的一个真实故事,写了一篇一页的短文,取名为《爱》。

这篇短文围绕胡兰成的第一任妻子的母亲展开,她是个妾。

故事讲述了一个十五六岁的可爱的乡村女孩,在一个春天的晚上,手扶着桃树。一个她从未打过招呼、但住在对门的年轻人走上前来,轻声说:“噢,你也在这里吗?”他们站在那里,不说话,然后各走各的路。后来她被拐卖到一个遥远的小镇做妾,然后又被转卖了几次。

尽管经历了这一切,那个春天的夜晚,那棵桃树,那个年轻人的记忆在她脑中挥之不去,年老时仍历历在目。

张爱玲在故事结尾的几句话带有一种浪漫的宿命论色彩:

于千万人之中遇见你所要遇见的人,于千万年之中,时间的无涯的荒野里,没有早一步,也没有晚一步,刚巧赶上了,那也没有别的话可说,惟有轻轻地问一声:‘噢,你也在这里吗?’

这几行字指出了爱情的偶然性,这种相遇(于千万年中,数千万人里)是极端不可能的,但也揭示了它发生的必然性——如果是不可避免的,那么也许是命运的。

如果那个男孩当时没有不早不晚地遇上她,事情的发展将会多么的不同,女孩的记忆将会失掉多少意涵。

爱情就像一个人在蜿蜒的山路上看到的突然而短暂的风景。对张爱玲来说,这既不是需要,也不是占有,更不是以任何婚姻或经济支持的保证为条件——这里她打破了那个时代的常规看法。

她在《易经》中说:

在她看来,唯一真正的爱情是那种没有结果的爱情,不以结婚和一生的支持为目标,不要求任何东西,甚至不需要陪伴。

这是一种高度理想化的观点。

她的爱情观也很夸张。

有一次,有人批评她写的是男女关系,而不是战争和革命等更重大的主题,她辩护道:“我以为人在恋爱的时候,是比在战争或革命的时候更素朴,也更放恣的。”

在情感方面,她接着说,战争、革命同爱情是相似的,它们应该像爱情一样,能够渗透到人整个的生命中,不受任何限制。一次,有人问她如果要写一部以爱情为主题的戏剧,她会如何表达。她回答说:“需要激情的爱,不要平凡的,公式化的爱。”

05.

张爱玲的非凡在于

用老式的散文

表达最现代的情感

五四运动的影响是显而易见的。

在张爱玲最受追捧的小说中,男人被认为是追求“精神恋爱”而不是肉体之爱的人,因为他似乎对与心上人的交谈更感兴趣,而不意于骗她上床。

这对男女是《倾城之恋》(1943)中的人物,我将会详细讨论这部中篇小说,因为它是一面镜子,在中国人和西方人的眼中,爱情的倒影不尽相同。

1944年,张爱玲和同学炎樱在姑姑家

这部被改编成电影、戏剧和电视剧的作品之所以如此受欢迎,不可忽视的一个原因在于,上海的女主人公白流苏得到了她的男人,而张爱玲的小说中的女性很少能做到这一点;即使她们做到了,也要付出巨大的代价。

不可思议的是,白流苏得到了范柳原,因为范柳原看起来是一个典型的不负责任的男人,他足够富有,很多富家太太争相把女儿介绍给他。然而,白流苏这个外形平平的离婚女人却最终成为范柳原的妻子。

为什么?在他们第一次独自外出的晚上,白流苏也很好地解释了这一点。二人只是聊天,开玩笑,甚至互相争吵,她评估了自己和范柳原未来成功的机会:

原来范柳原是讲究精神恋爱的。她倒也赞成,因为精神恋爱的结果永远是结婚,而肉体之爱往往就停顿在某一阶段,很少结婚的希望,精神恋爱只有一个毛病:在恋爱过程中,女人往往听不懂男人的话。然而那倒也没有多大关系。后来总还是结婚、找房子、置家具、雇佣人——那些事上,女人可比男人在行的多。

她已经说到点子上了,自己却不知道。

他想要的爱人是一个灵魂伴侣。简而言之,他想要的是爱,而且是相互的爱,那种上一代人称之为“灵肉一致”的爱。

他当然够“洋”了——事实上是加倍的“洋”,因为他父母是马来西亚华人,而他又在英国长大。如果其他华人觉得他有些奇怪,这是可以料得到的:尽管他认为自己回国后逐渐变得更像中国人了,但他仍然是西化的,因此对他们来说,他就像一个谜。

人们知道他继承了一大笔钱,他们听说或者认定这笔钱支付了他的衣着行头以及中国花花公子惯有的消遣,即嫖娼、赌博和饕餮飨宴,却不明白为什么“把女人看成他脚底下的泥”的范柳原会对一个离过婚的女人感兴趣,一个28岁的女人对32岁的他来说肯定太老了。

白流苏自己也理解不了他:为什么这个所有人都认定如此有吸引力的人,日复一日地带她出去,却连她的手都没碰过?她不停地想,为什么他在她面前如此绅士,他是否戴着面具?直到她判定他追求的是精神之爱才不再疑惑。

张爱玲曾在已发表的评论中告诉读者,她的故事是从白流苏的视角写的,因为白流苏从来都不了解范柳原,她作为作者也不需要那么了解他。

自始至终,她追求的都是婚姻。她难以忍受的生活环境要求她这样做。她的父亲把家产都赌光了,她离婚后本想指望得到兄弟们的关照,可兄弟们用她的钱炒股,结果输得一塌糊涂,迫使她不得不依赖家族接济。

与此同时,她还得忍受嫂子们的影射、侮辱、蔑视和纯粹的恶意,她们整天喋喋不休地提醒她,她的离婚给她自己和家庭带来的莫大耻辱。

如果说在上海,离婚女人的生活是痛苦的,那么对于一个身无分文的离婚女人来说,痛苦是双倍的。白流苏希望再婚,既是为了获救,也是为了得到更好的承诺。

然而她并不卑微,恰恰相反:在张爱玲的笔下,白流苏令人敬畏,她没有受过多少正规教育,却能说会道。

家里的一位朋友徐太太主动提出充当中间人,邀请她去香港,在那里她将与范柳原相遇。白流苏相貌可人(的确“美得不近情理”),她也很快就知道,她正是他喜欢的类型。范是个陈腐的男子,但也是个现代的西式华人,希望他的女人是个地道的中国人。

白流苏低着头,只穿了一件老式的旗袍,看起来不够现代,不像上海人,甚至不像这个世界的人,但就他而言,这还不错。两人住在香港的同一家酒店,每天都见面。

她意识到这是一种求爱,但令她惊讶的是,他没有提出任何性要求。

一天晚上,事情出现了转机。电话铃声把她从睡梦中惊醒,她把电话放在耳边,惊讶地听到他说:“我爱你。”说完,他就挂了电话。他已经表白了,现在要求她对他说。安静了不到一分钟,电话又响了,这次他说:“我忘了问你一声,你爱我么?”

她咳嗽了一声,回答道:“你早该知道了,我为什么上香港来?”她隐瞒或回避了他想要的表白。

是的,他确实知道,她不爱他,只是想嫁给他。带着这样的想法,他回答道:“我早知道了,可是明摆着的是事实,我就是不肯相信。流苏,你不爱我。”

他是对的,她确实不爱他,不是他这个近似洋人的人所理解的爱。“怎见得我不?”她问道,因为在她看来,她是爱他的——她想嫁给他,不是吗?但他说的不是婚姻,而是爱情,在他的字典中,这两者不是一回事。

的确,如果他是张爱玲的话,他可能会说出前述所引的她的言论:“唯一真正的爱情是那种没有结果的爱情,不以结婚和一生的支持为目标,不要求任何东西,甚至不需要陪伴。”

他没有解释为什么他认为她不爱自己,而是引用了《诗经》中的一首古诗。他认为这首诗很伤感,因为诗中说“死生契阔——与子相悦”。

然而,“比起外界的力量,我们人是多么小,多么小!可是我们偏要说:‘我永远和你在一起;我们一生一世都别离开。’——好像我们自己做得了主似的!”

白流苏听了很生气,说:“你干脆说不结婚,不就完了,还得绕着大弯子,什么做不了主?”如果像范柳原这样自由自在、无拘无束的人都不能自己做决定,那么还有谁能呢?

他对此的反驳是:她不爱他,也是她无法控制的事,这难道不是她做不了主的事实吗?他没有讲明,但他的意思是,爱是一种击中你的东西,不是你可以决定的东西。

任何一个认同“相互间的爱是婚姻的先决条件”观点的人都会为她接下来的话感到震惊。她问:“你若真爱我的话,你还顾得了这些?”

范柳原当然惊呆了,难道要娶一个对他毫不关心、只会对他颐指气使的女人吗?他没有那么傻。再说,“那太不公平了”,对她也不公平,把她绑在一段无爱的婚姻上。但他接着说:“也许你不在乎。根本你以为婚姻就是长期的卖淫。”

她被这些话激怒了,没等他说完,就砰的一声挂断了电话。

我相信她从来没有这样想过婚姻,也没有听说过艾伦·凯。无爱的婚姻无异于卖淫,这是艾伦·凯的观点,想必大家还记得,五四追随者们对此深信不疑。范柳原并不是真的在说白流苏是这么想的,她只是认为无爱的婚姻没有错,她几乎认可了性与既得利益的交换。

两人经常在一起,酒店里的人都把他们当成了夫妻。当有人称呼她为“范太太”时,他开玩笑地对她说:“你别枉担了这个虚名!”

人们认定他们上过床,她心想,事实并非如此,他还没有得到她。既然还没得到,他可能会以更好的条件回来找她。她决定返回上海,同时一直考虑着不能把自己表现得太廉价。她的亲戚自然把她往最坏处想:一个卖了自己的女人,一个妓女,而且是两次下海做妓女,却似乎没得到过男人的一分钱。

最后,范柳原派人去接她,她第二次去了香港,但没有第一次所憧憬的希望,只有失败的感觉。

在旅馆房间里,他吻了她,虽然这是第一次,但对他们来说都不像第一次——两人都曾多次想象过这样的场景,他渴望这样的场景,她担心这样的场景会发生。

作者用优美的、视觉化的、感性的文字描绘了这场性爱,就好像她在为电影中的一个场景编写脚本,她用镜子作道具,反射出接吻的情侣,他们燃烧的激情在冰冷的表面上融化。

读到作者电影式的演绎,我想起了张爱玲自传小说《小团圆》中的一段话。在这里,胡兰成吻了张爱玲本人,他事后观察道:“你仿佛很有经验。”她笑着对他说:“电影上看来的。”

白流苏成了范柳原的情妇,或者说“包养的女人”更合适,范把她安置在一所公寓里。接下来,故事戏剧性地展开,张爱玲再也没有比这更出色的叙述了。

1941年12月8日,历史以香港保卫战的形式介入。就在偷袭珍珠港的同一天上午,日本军队开始炮击香港,也就是故事标题中的“倾城”。

张爱玲本人就在那里,当时一颗炸弹落在她在香港大学的宿舍旁,她撤退了出来,所以她对范柳原和白流苏挣扎于日军围攻下持续18天的机枪扫射和子弹横飞的描述读起来很真实。

这场战争使两人只剩彼此。白流苏不再猜疑,范柳原也不再调情。她对他变得亲切,他对她也是一样。

有那么一瞬间,他们害怕地蜷缩在一起,他伸手抓住了她的手,在那一瞬间,他们真切地看到了彼此。仅仅是一刹那的澈底的谅解,作者写道,然而这一刹那够他们在一起和谐地活个十年八年。

那晚范柳原给白流苏朗诵的那首诗,其实就是一个伏笔——世间没有必然,人类在“死生契阔”面前不过是一粒微尘。

在战争的灾难中,人们失去依托,漂泊不定。张爱玲围困期间在空袭预防中心做志愿者时观察到,人们在焦虑中急于抓住一些坚实的东西时会选择结婚。而这就是范柳原和白流苏正在做的。

他的本意是让她成为自己的情妇,但香港的失败使她从被包养的女人一跃成为妻子——事实上,如果这是一场两性之战的话,她赢得了胜利。

1954年,张爱玲在香港拍摄的照片

但是爱情呢?张爱玲称她的小说是一个爱情故事。

她以台下胡琴的哀鸣声作为故事的结尾,就好像这是一个传统说书人的故事。在传统的中国故事中,婚姻才是大团圆结局,而非“真爱”。没有一个中国男主人公会问女主人公爱不爱他。

但《倾城之恋》是一部现代爱情小说,因此它有义务以爱的圆满结束,就像作者和读者在上海看到的几十部好莱坞电影一样。所以范柳原在求婚后说:“鬼使神差地,我们倒真的恋爱起来了!”——凭着角色的个性,他不经意地说了这句话。

白流苏提醒他:“你早就说过你爱我。”他回答说,那不算,“我们那时候太忙着谈恋爱了,哪里还有工夫恋爱?”即使白流苏想知道他到底是什么意思,她也没有问出口。

我猜,20世纪40年代的读者也不理解他,但他们总能把这归结到范柳原的外国身份上,作者明智而恰当地让他在英国长大。不管作者自己将范柳原的话视作什么意思,它们都使《倾城之恋》成了一个爱情故事——与她说的那些不是爱情故事的中国小说形成鲜明的对比。

中国的评论家严厉地批评范柳原,认为他是玩弄女主人公的花花公子。比如胡兰成就认为范柳原是一个颓废者。

范柳原确实聪明机智,但对胡兰成来说,自己的文化框架和这部小说完全不搭调,范柳原缺乏热情,的确,“他的生命之火是已经熄灭了”。

胡兰成说,结婚是需要虔诚的,而范柳原也缺乏虔诚,他之所以不向白流苏献殷勤,是因为他很狡猾。他还缺乏勇气,而结婚是需要勇气的。

他还说,范柳原太胆小,意志薄弱。人们把他和白流苏看成是一对夫妻,这使他感到高兴,因为结婚的假象,即使是一种伪装,也弥补了他内心的空虚和厌世,因此他是值得同情的。他在电话里表白,并不是想惹白流苏生气,而是为了抒发自己的苦恼。

胡兰成的观点更多地揭示了他自己,相信也更能反映他所处时代背景下的中国男人,而不是范柳原或他的创作者。胡兰成只能得出结论:范柳原想要白流苏做妓女和朋友,而不是妻子。胡兰成这种人也不会想到,范柳原想从白流苏那里得到的可能是无私的爱。

如今,小说童话般的结局给人带来一种熟悉的感觉:中国谚语充满了“患难见真情”一类的说法,所以读者会认为这桩婚姻是一个故事十分自然的收场,就像久经考验的朋友、恋人通过“同甘共苦”“患难之交”而“同心同德”。

在范柳原和白流苏之间,逆境加深了感情,这是中国读者可以认同的;另一方面,如果你一定要称之为真爱,他们在这方面也足够现代了。

奇怪的是,张爱玲用一种以《红楼梦》为代表的18世纪小说的白话风格来写这篇文章和她所有的故事。这是她的标志性特征,完全是她自己的风格,她之所以成为一位非凡的小说作家,是因为她用老式的散文表达了最现代的情感。

张爱玲出生很晚,她已经把五四的反传统理念抛诸脑后,认为没有必要通过否定文言文来摆明立场。

在她的文本中,新旧语言交织碰撞,现代的“我爱你”就是新语言的一个典型例子。我们今天读她的小说时,丝毫不会感到新旧语言之间的错位,这是她写作技巧的明证。

这某种程度上要感谢张爱玲同时生活在她父亲和母亲的世界里,这使得她的写作与传统既连续又断裂。

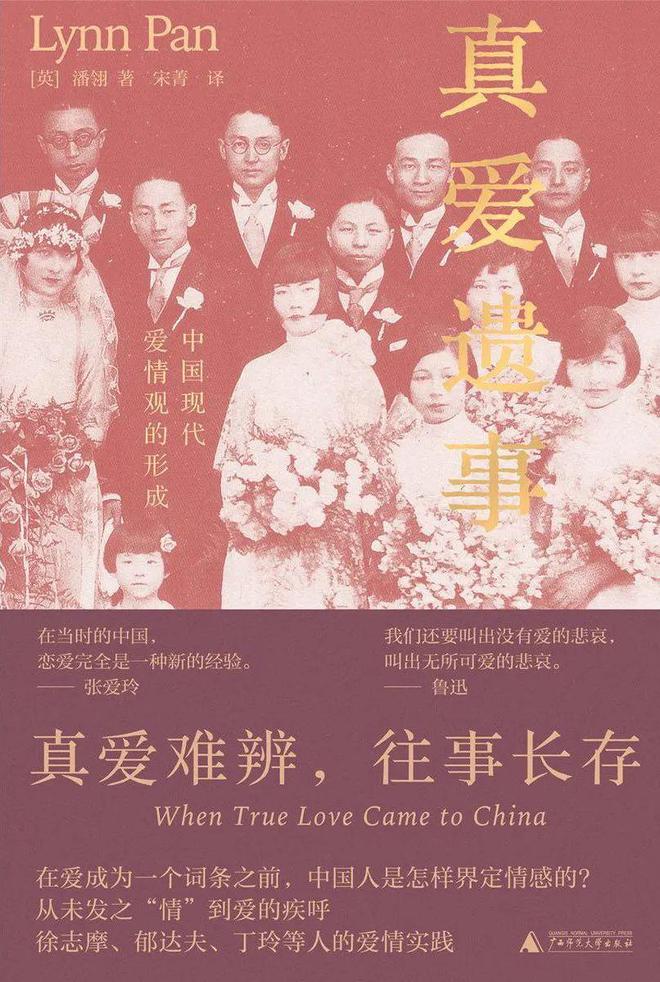

本文摘编自

《真爱遗事》

副标题: 中国现代爱情观的形成

作者: [英] 潘翎

译者: 宋菁

出版社: 广西师范大学出版社

出版年: 2025-3

编辑|草草

配图|图片来源于网络

主编 | 魏冰心

知识 | 思想 凤 凰 读 书 文学 | 趣味

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6