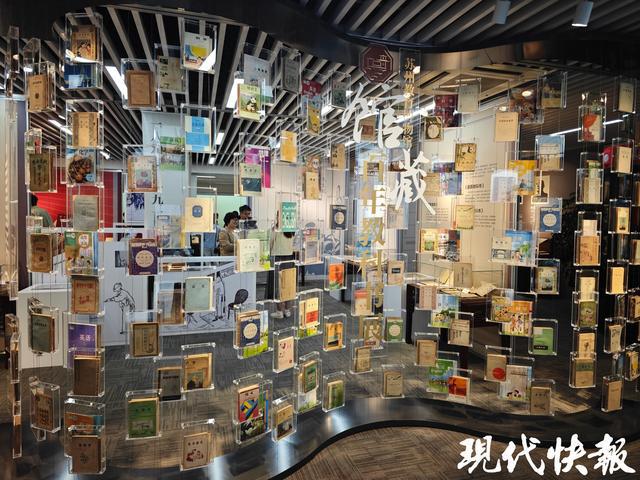

现代快报讯(记者 高达 文/摄)5月16日,苏州教育博物馆《馆藏百年教科书展》开幕。时值“5·18”国际博物馆日临近,本次展览以“教科书:教育的年轮”为主题,通过千余册珍贵馆藏,串联起清末至今,中国教科书发展的百年脉络。

现代快报记者了解到,此次展览以时间为轴,分五大板块呈现教科书发展历程。

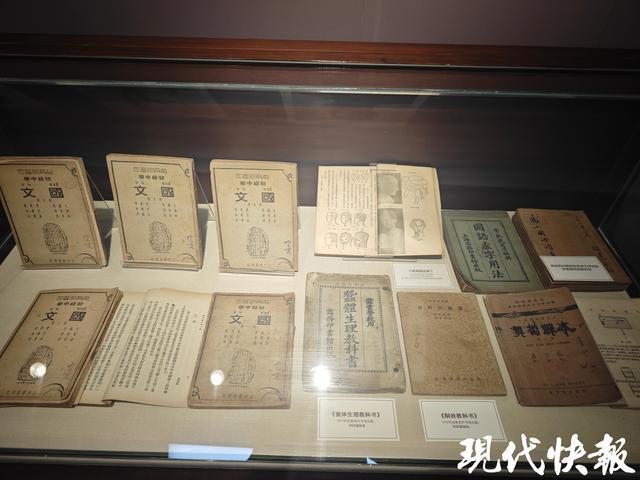

1897年《蒙学课本》作为“中国人自编小学教科书开端”,开近代分科教育先河;《澄衷蒙学堂字课图说》图文并茂,762幅苏州画家手绘插图尽显汉字之美,胡适、茅盾曾以此书启蒙;王季烈改编的《物理学》首次定名学科,奠定近代物理教育基础。

1912年《中华教科书》《共和国教科书》呼应共和新政,后者十年销量近八千万册成“爆款”;抗战时期“复兴教科书”在战火中诞生,承载文化存续使命,彰显民族教育韧性。1951年“开国第一教本”标志国家统编教材起步,华罗庚、吕叔湘等200余位专家参与编写的1954年版教材,构建起新中国学科教育框架;《农民识字课本》记录扫盲运动壮举,助力千万工农脱盲。

改革开放后,从十年制到十二年制教材的不断完善,满足了不同层次的教育需求。这一时期,教材内容不断更新,形式更加多样化,为教育的全面发展提供了有力支撑。

新时代的教科书肩负着立德树人的使命。2017年,《道德与法治》《语文》《历史》三科统编教材投入使用,融入社会主义核心价值观,落实国家意志。2024年修订版教材进一步优化内容,贴近时代,融入科技成就、生态文明等主题,同时鼓励地方特色教材探索,为新时代教育发展注入了新的活力。

展览还特设“苏州人对教科书的编写贡献”板块,聚焦王季烈、叶圣陶等本土教育家。王季烈首译《物理学》定名学科;顾树森编写《中华算术教科书》奠基近代算术;叶圣陶定名“语文”,开创语文教育新纪元;吕思勉、吴研因等学者的教材编写,更将苏州的文化底蕴融入教育血脉。

现场,苏州教育博物馆向沧浪实验小学赠送《苏州教育博物馆藏品丛谈》一书,希望孩子们能从中感受历史文化知识的力量。嘉宾共同揭幕,承载百年教育记忆的展览正式亮相,现场掌声热烈。开幕式后,沧浪实验小学师生代表参与“博物馆里的思政课”。通过讲述王谢长达创办振华女校(苏州市沧浪实验小学前身之一)和培养12位科学家的家族故事,学生们在情景剧与互动讨论中,深刻理解“教育救国”到“科学报国”的精神传承。

从清末的开眼看世界到新时代的立德树人,《馆藏百年教科书展》不仅是一次教育文物的展示,更是一场跨越时空的对话——让过去照亮现在,让历史启迪未来。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6