巧手弄竹 丝缕成画

本文转自:人民网-江西频道

临川篾编技艺省级代表性传承人徐建元与留学生白熙华正在采集竹材。人民网 孔文进摄

“挑三根压五根,把篾放进去,用尺子轻轻往里敲……”在江西省抚州市文昌里竹艺轩内,临川篾编技艺省级代表性传承人徐建元正手持篾尺,向学员们教授编织技法。

竹香氤氲中,留学生白熙华目不转睛地看着手中的竹丝,试图复现老师教授的技法。

临川篾编技艺是源自民间竹编技术的民间手工技艺。它所用到的竹丝细如发、薄如纸,需经过破竹、分篾、铡篾等30多道工序。徐建元介绍:“每道工序都讲究‘三分手艺,七分磨砺’,一根竹子要历经千锤百炼,才能蜕变成艺术品。”

徐建元与竹编技艺的缘分,始于对竹子的喜爱。小时候,他的老家后山是郁郁葱葱的竹林,大到房屋横梁,小到日常用具,竹子在他生活中随处可见。

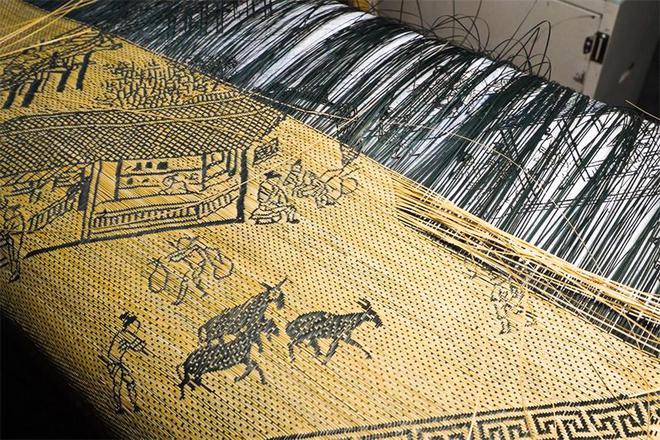

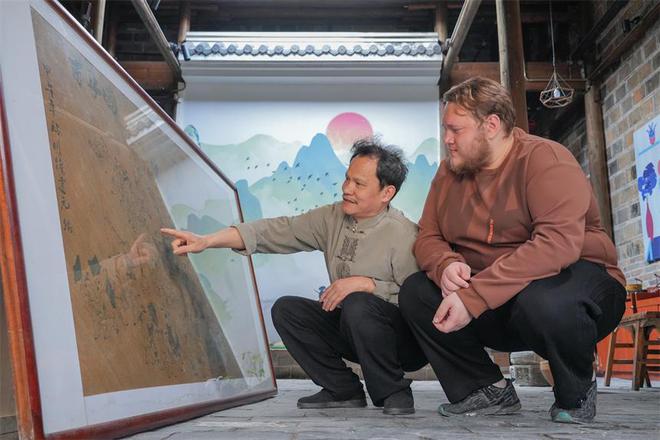

他15岁拜师入行,从实用竹器转向工艺竹编,用一双巧手编制了大量广受欢迎的竹编工艺品。其代表作竹编版《清明上河图》耗时900余天,用800多个人物、200余只动物重现了宋代汴京盛景,现珍藏于中国国家版本馆,成为江西非遗的亮丽名片。

“仇英版的《清明上河图》规模更大,我准备用十年完成。”徐建元抚摸着半成品说。在他手中,篾丝细至0.3毫米,通过“挑一压二”的密编技法,呈现了接近工笔画的细腻层次。现场学员惊叹:“这哪是竹编?分明是‘以竹为线’的立体刺绣!”

传承是门“细活”。徐建元的儿子徐志俊从小在竹丝堆里长大,如今已能独立创作复杂作品。“年轻人思维活,他开发的竹编灯具、茶具很受欢迎。”徐建元欣慰地说。更令他惊喜的是,工作室近年还迎来不少“00后”学徒,还有人专程从外地赶来学艺。

“一根普通竹子神奇变化的背后,是一代代匠人的积淀传承和日夜劳作。”徐建元说,要把这门传统技艺发扬光大,离不开更多年轻人的接力参与。(孔文进)

留学生白熙华正在向徐建元学习篾丝制作。人民网 孔文进摄

徐建元在指导学员进行篾编创作。人民网 孔文进摄

留学生白熙华正在查看徐建元编织的明代仇英版《清明上河图》。人民网 孔文进摄

徐建元正在编织明代仇英版《清明上河图》。人民网 孔文进摄

徐建元编织的明代仇英版《清明上河图》局部。人民网 孔文进摄

徐建元在指导儿子徐志俊制作篾丝。人民网 孔文进摄

留学生白熙华在欣赏徐建元的篾编作品。人民网 孔文进摄

徐建元在向留学生白熙华介绍篾编作品《百子图》。人民网 孔文进摄

徐建元和学员们展示正在创作的篾编工艺品。人民网 孔文进摄

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6