江南时报讯(记者 张雅倩) 苏童全新长篇力作《好天气》本月将正式出版发行。自2013年《黄雀记》问世并获得茅盾文学奖之后,整整12年苏童未推出新作。历时11年创作而成的《好天气》长达47万字。“这部作品非常博大、丰富,苏童就像一个富翁,把过去的积累和思考倾囊而出。”《收获》杂志顾问、原主编程永新说。

苏童向来以轻盈灵巧的中短篇写作见长。“如果用乐器比喻小说语言,我觉得我以往的短篇小说尽管写的都是中国各个时代的事情,但用的都是西洋乐器,有的是钢琴,有的是圆号、小号。而在《好天气》里,我大量使用了民族乐器,像唢呐、二胡、笛子。”苏童说。

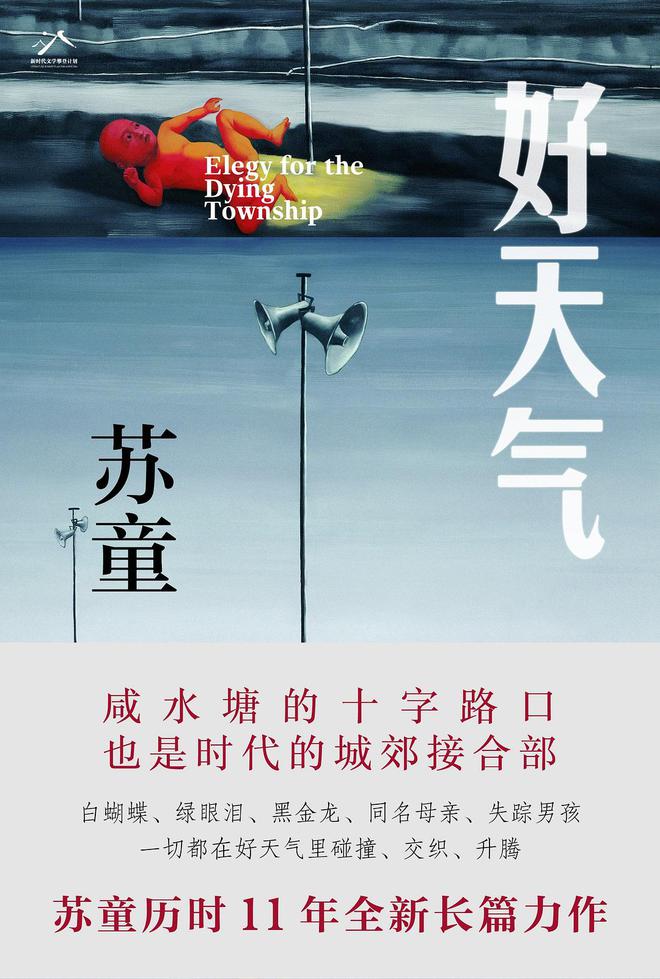

小说《好天气》围绕“咸水塘”区域城郊接合部两边的发展变迁展开,展现出20世纪70年代至90年代的江南社会变迁。小说中的“咸水塘”隔开了两个界限分明的世界,一边是塘西村,世代以殡葬业为生,一边是塘东街道,属于城市。两边同样叫作“招娣”的两位母亲,在同一天同一家医院分别生下了一个男孩和一对龙凤胎,由此展开两家宿命般的恩怨纠结。苏童说,他要写的是一首中国郊区的挽歌。

苏童觉得,从小在苏州城北一起长大的朋友如果看到这本书,可能会说“这是写了本纪实文学吗”,因为书中所有的黑天气、白天气、酸天气等都不是虚构的。“小时候我们家对面是化工厂,隔着一条河是水泥厂,再过五六百米的方向是碳黑厂,走得再稍远一点就是硫酸厂,我从小在苯酐的气味中长大。那条古老的街道,有着四五种天气,这不是美学,是回忆。”

“一开始我以为要走365里路,写了一半发现我走了3650里路,再后来发现是36500里路。”《好天气》是迄今苏童篇幅最长的一篇小说。他在作品中大量化用民间故事元素乃至鬼怪故事:“我从来不相信鬼魂,但我觉得那些我们不相信的东西有一种迷人的魅惑。有时候越是不相信的东西,越充满文学性,我们就想弄明白为什么会有人相信。至于那个世界到底存在不存在,我觉得用科学的方式去探索不够抒情,用文字去探索,鬼魂也变成了一个抒情的东西。”

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6