本文作者: 春梅狐狸

新书《图解传统服饰搭配》已上线,请多支持

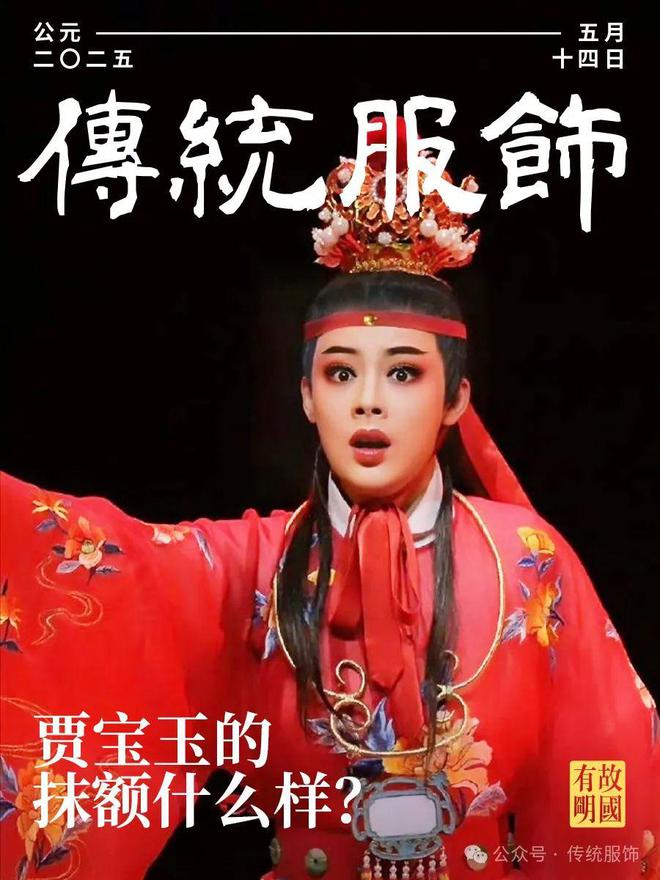

这个话题是写《》的时候延展出来的。这几年出了好几版红楼梦主题的舞剧、歌剧、戏曲(好家伙,西游制霸大荧幕,红楼制霸戵毹),和影视剧一样,最容易被评论的部分还是服装。虽然声音很多很杂,但我发现似乎大家对于宝玉的抹额似乎都没有什么想法,在我看来这恰恰是一个很值得讨论的地方。

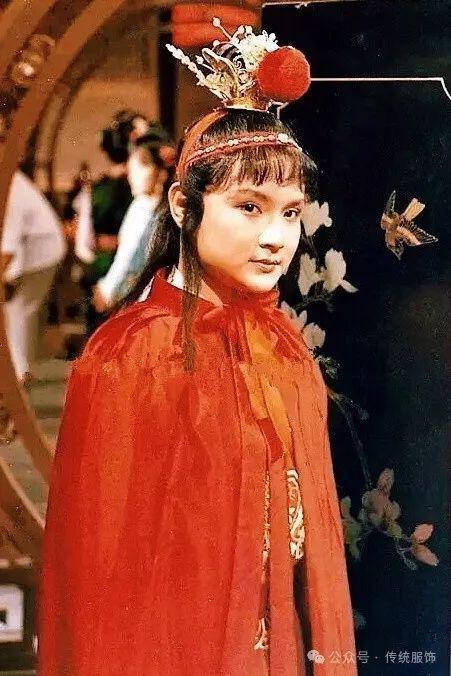

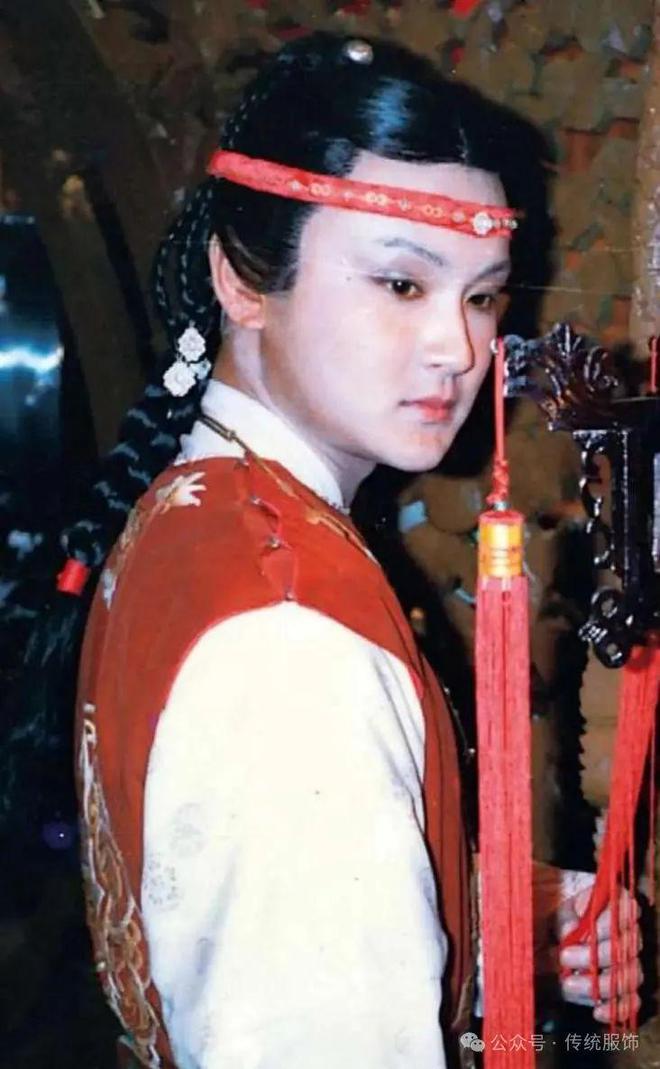

如果想起宝玉的抹额,应该是什么样子的?估计每个人脑海里都回浮现1987版《红楼梦》电视剧里的那个形象,红色细窄带,勒于额头,上有装饰,正中缀宝石。

(1987《红楼梦》中宝玉)

(2009《黛玉传》中宝玉)

(2010《红楼梦》中宝玉)

但很少有人注意到,在影响巨大的1987版《红楼梦》电视剧之前是如何表现宝玉的抹额的?

关于贾宝玉的打扮穿着,主要出自《红楼梦》第三回,但这里面又经历了一次“换装”,所以实际上写了两个造型。

忽见丫鬟话未报完,已进来了一位年轻的公子:头上戴着束发嵌宝紫金冠,齐眉勒着二龙抢珠金抹额;穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖,束着五彩丝攒花结长穗宫绦,外罩石青起花八团倭锻排穗褂;登着青缎粉底小朝靴。面若中秋之月,色如春晓之花,鬓若刀裁,眉如墨画,面如桃瓣,目若秋波。虽怒时而若笑,即瞋视而有情。项上金螭嘤珞,又有一根五色丝绦,系着一块美玉。……

……宝玉即转身去了。一时回来,再看,已换了冠带:头上周围一转的短发,都结成小辫,红丝结束,共攒至顶中胎发,总编一根大辫,黑亮如漆,从顶至梢,一串四颗大珠,用金八宝坠角;身上穿着银红撒花半旧大袄,仍旧带着项圈、宝玉、寄名锁、护身符等物;下面半露松花撒花绫裤腿,锦边弹墨袜,厚底大红鞋。越显得面如敷粉,唇若施脂;转盼多情,语言常笑。

所以,宝玉不是时时刻刻都戴着抹额。

(图/《“1987,我们的红楼梦”纪念画册》)

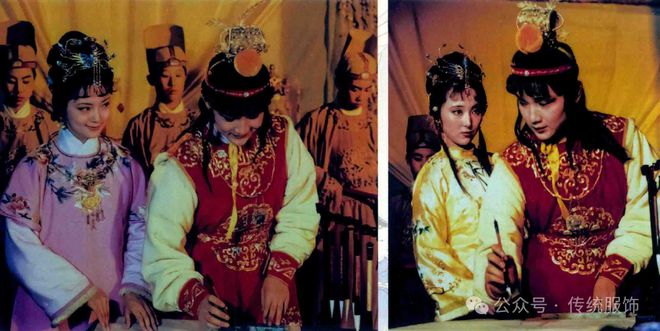

宝玉的红衣红抹额形象,也是1987版固化而来,还带着观众自己的一些错位脑补,因为87版里宝玉也不是一直戴着抹额。这个问题在影视化里并不算太严重,因为场次较多,宝玉需要更换多个造型,但在一些舞台化的表演中、综艺片段、广告短片里就比较严重了,因为这些演出场次少且需要更具符号化的贾宝玉形象,红衣红抹额的形象在近年的舞台里就几乎成为定式。

(越剧《我的大观园》,抹额贯穿了所有造型)

1987版《红楼梦》电视剧之前有戴抹额的宝玉形象里,抹额位置更高些,一般位于扎起的头发与披散的短发之间,并与束发冠搭配一同出现。

(早期黄梅戏《红楼梦》)

(1977年李翰祥导演《金玉良缘红楼梦》)

(1984越剧连续剧《红楼梦》)

这种程式的抹额在1987版电视剧服装设计史延芹的设计稿里也有看到,剧中也有出现,但场次不多,所以大家都没啥印象

而我们更熟悉的红衣红抹额程式里,1987版则出现了一个抹额不搭配束发冠的版本,有的还留辫子。

(1987《红楼梦》中戴抹额不戴紫金冠,与戴紫金冠不戴抹额的形象)

(1987《红楼梦》中留辫的宝玉形象)

聪明的人应该已经想到了,抹额与束发冠的搭配,在1987版之前一定另有参加源头,否则不会如此一致地使用这个程式。

因为他们都参考了戏曲里的紫金冠模式。戏曲里的紫金冠,正面形象可以拆分成顶上的束发冠和脑门上的额子。“额子”在一些语境里,略等同于抹额,比如一些方言中“额子”“勒子”“头箍”是非常相似或一样的东西。很显然,这些早期的宝玉形象,是将宝玉抹额的设置与戏曲紫金冠的额子对齐了。

(戏曲中的紫金冠,网络图片)

而戏曲的很多程式又可以追溯到历史。

宋人米芾《画史》里提到“用紫罗为无顶头巾,谓之额子”。更值得留意的是明代《酌中志》里关于束发冠的一段文字:

束髮冠,其制加戲子所戴者,用金累絲造,上嵌睛綠珠石。每一座,值數百金,或千餘金、二千金者。四爪蟒龍,在上蟠繞。下加額子一件,亦如戲子所戴,左右插長雉羽焉。凡遇出外遊幸,先帝聖駕尚此冠,則自王體乾起,至暖殿牌子止,皆戴之。各穿窄袖,束玉帶,佩茄袋、刀帨,如唱「咬臍郎打圍」故事。惟塗文輔、高永壽年少相稱,其年老如裴升、史賓等戴之,便不雅觀。

这段文字里不仅描述了式样,并且提到了使用的场合,可在明代《出警图》中找到与之匹配的形象。

(明《出警图》局部)

还提到,这个形象在明代时就已经应用于戏曲,在“咬脐郎打围”故事里,这个故事出自于《白兔记》。有意思的是,戏曲中保留的“咬脐郎”形象有丰富的过渡态与变化态。

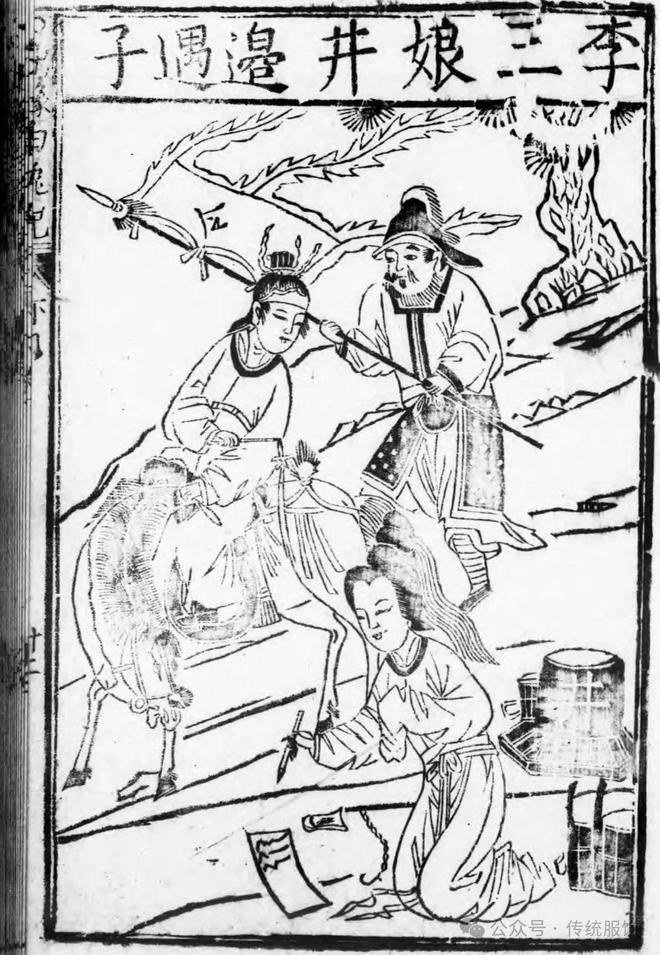

如在明碗里年间刻本《白兔记》中,“咬脐郎”头戴束发冠,《出警图》里的无顶头巾式的“额子”似是已被省略,但在其中一页中额头上另加有一条有装饰意味的抹额。

(明万历年间富春堂刻本《刘智远白兔记》)

而在《清升平署戏装扮像谱》中的“咬脐郎”,紫金冠已经十分完善了,插翎子、饰绒球、挂丝穗。

(图/《清升平署戏装扮像谱》)

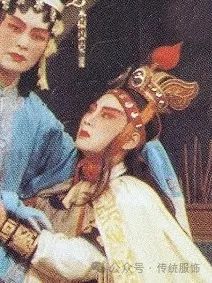

但在潮剧、梨园戏、粤剧等剧种中,“咬脐郎”的形象是介于上面两者之间的。额子更像抹额,束发冠比较清晰,也就是接近我们前面提到的在87版电视剧《红楼梦》之前那些贾宝玉的形象。

(潮剧中的“咬脐郎”)

(粤剧、南管、歌仔戏、梨园戏中的“咬脐郎”)

这也是为什么,我在《》的最后表示很反感越剧《我的大观园》服装设计师开口闭口说“戏曲”的原因,戏曲和戏曲可太不一样了!

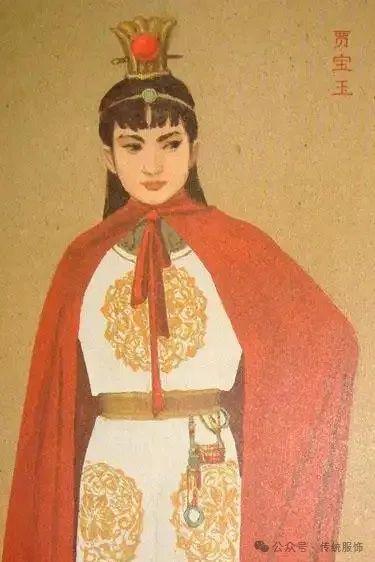

近现代许多画家都有《红楼梦》主题的作品留下,贾宝玉戴抹额的并不算多,但出现的话也基本都与束发冠搭配,简化的头箍样式,中间饰珠,应该参考的就是戏曲舞台上的这类造型。

(戴邦敦、刘旦宅、华三川、徐晓平等人绘制的戴抹额的贾宝玉形象)

网上曾有人发过一件清代道观十五年的5岁孩童画像拍品图片,可以看出一定的契合度。

(佚名 人物像 立轴 绢本设色)

然而,近年来红楼梦主题舞台表演中贾宝玉的抹额形象,却不属于以上我们说的,而是建立在1987版印象之上的变种。

越剧《我的大观园》中饰演贾宝玉的演员恰好勉强将这三种都扮过一次。

2022年1月在湖南台的一个节目中,抹额是戴在刘海之上的,王君安年轻时候的贾宝玉就用过这种。但陈丽君的刘海处理得太过空气刘海了,失去了古代孩童所留短发的天然质朴感(看来古装头套和发型僵化也不只在古装剧里)。

(2022湖南卫视春节联欢晚会《戏韵芳华》)

(早年王君安版贾宝玉)

在越剧电影与87版中都可以看到这种短发处理,但不搭配抹额。

(1962年越剧电影与1987年电视剧中对于宝玉短发的处理)

越剧《我的大观园》是2025年1月演出的,是新编戏,但在2024年10月出演《红楼梦·葬花吟》时,抹额类似87版的样式(越剧里其实戴抹额反而不常见),服饰也是相对传统的款式。

(2024年10月《红楼梦·葬花吟》)

(曹银娣、尹桂芳版的越剧贾宝玉)

到了《我的大观园》就用上了我们接下来要讨论的这种抹额,与87版很相似,但实际上又不是一回事。

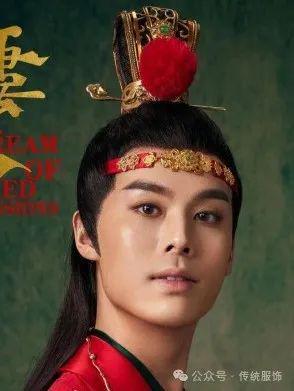

这款抹额在同一个设计师的另一个作品舞剧《红楼梦》里已经采用了,虽然跨界到越剧时服装做了极大的改动,“紫金冠”也改了,但抹额却没变,可见在这个设计师的观念里这种抹额样式并非一种创新设计,而是一种稳定的样式。

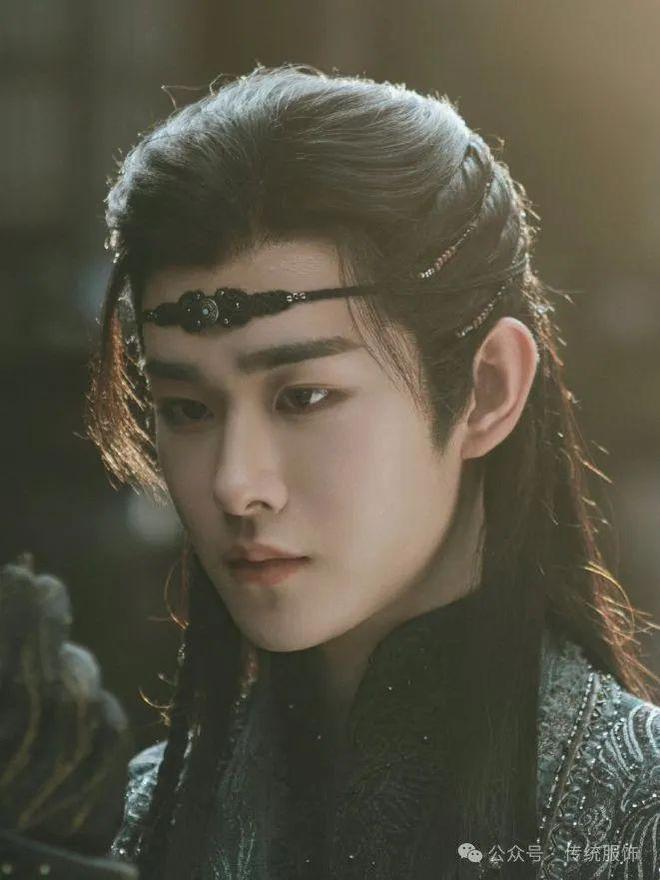

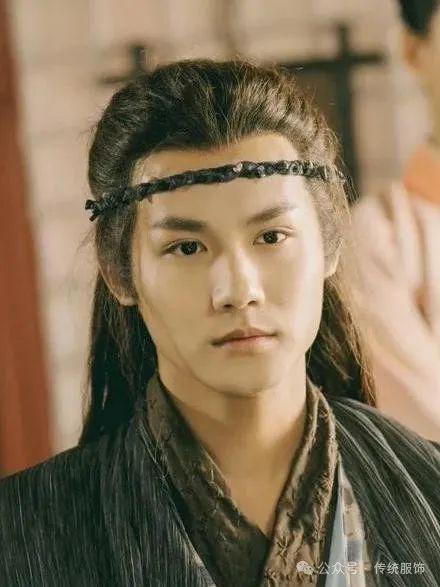

(2025年越剧《我的大观园》)

(舞剧《红楼梦》)

遗憾的是,这就是一种很新的样式,比这位设计师追求的飞肩设计还新得多。

这是一种很影视化的古装抹额,在1987版《红楼梦》的基础上,混杂了一些古风摄影、民族风写真、游戏美术,甚至是古风女性额饰的审美,装饰作用远大于功能性,更与考据无关。下沿的位置一般在刘海区域,起到和刘海类似的突出装扮着眉眼的作用。用到的带子更细窄,视觉中心一般是串珠或者金属片,并且像手串一样,以视觉中心作为“主珠”延展装饰,而非抹额那样先有抹额载体再往上装饰的思路。

(古装剧中的抹额)

(异域风情或民族写真中的额饰)

(漫画种的额饰)

之前(2024年8月)看到小红书上有人盘点待播古装剧里的抹额造型,把这些凑在一起就更能看出这种影视化抹额的风格特点了。

可以说这几年的《红楼梦》主题的舞台表演中,“抹额”已经脱离了原始文本、也脱离了传统程式,是这一代设计师对于自己脑中1987版电视剧《红楼梦》的模糊残存印象的再加工,从而成为了贾宝玉的固定符号化特征。而在这个“加工”过程中,设计师们深受其他额饰审美的影响,不自觉地也改动了贾宝玉抹额的底层样式。

我写这篇的时候刚好看到音乐剧《宝玉》出了定妆照,从服装可以看出设计师有意摆脱之前在《》里聊过的X型曲线审美,但忽略了抹额的问题。

(音乐剧《宝玉》中的抹额)

就像同一位设计师在舞剧和越剧中大改了服装,却没有明显改动贾宝玉的抹额一样,这个未能进入观众和粉丝舆论场视野的配件并不在设计师们的审视之列,他们依然按照某种自以为“向来如此”的惯势设计着,却不知道那些惯常也早就天翻地覆了。

可见,比创新更令人捉急的是,分不出什么才是新。

感谢阅读,喜欢请记得分享哦^_^

※ 如无另外标注,文章为 春梅狐狸 原创,如有疏漏欢烦请指正,文章欢迎分享至朋友圈, 转载须经授权并支付稿费;

※ 所使用的图片、视频属于相关权利人所有,如存在不当使用的情况,请随时与我们联系以协商相关事宜。

* 最近的文章 *

春梅狐狸 传统服饰

脸着地的藏狐,故纸堆里的服饰爱好者

笔者已出版《图解中国传统服饰》《图解传统服饰搭配》,请多支持

如果喜欢 ❤ 记得关注

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6