当你走进博物馆,是否发现有一股年轻的力量在涌动?没错,就是那些充满活力的青年。

国际博物馆协会已经察觉到这股力量,并将2025年5月18日国际博物馆日以及今年11月在迪拜举办的第27届国际博物馆协会大会(ICOM迪拜2025)的主题都定为“快速变化社会中的博物馆未来”。在此主题下,青年力量的介入成为博物馆建设中备受瞩目的焦点。

在这个时代,社会、经济、技术与环境都在快速变化,博物馆作为文化传承和社会教育的重要阵地,不再仅仅是“过去守护者”,而应成为“未来建构者”,成为连接过去与未来的桥梁。在此过程中,青年作为社会的活力源泉与创新先锋,将以独特的视角、前瞻性的思维以及对新技术的敏锐感知,为博物馆的未来发展注入源源不断的动力与活力,使其创造出更具包容性、创新性和吸引力的文化空间。

这不仅仅意味着吸引青年走进博物馆参观消费,更重要的是让青年深度介入博物馆的建设,包括倡议与表达、治理和运营、策划和设计等方面,推动博物馆的创新变革。

博物馆热:青年的文化新主场

近年来,“博物馆热”在青年群体中持续升温,成为备受瞩目的文化现象。这主要体现在参观人数的增长、文创消费的火热以及博物馆文化体验的多元化等方面,反映出当代青年对传统文化的深度认同与创新表达的追求。

先看参观人数。

国家文物局的数据显示,2024年全国博物馆接待观众超过14亿人次,像中国国家博物馆,连续两年35岁以下观众占比超过60%。在上海,参观各大博物馆的观众中,18岁至35岁的年轻人群体达到了54.08%。线上方面,仅抖音平台2024年博物馆相关视频播放量就达到了1246亿,比2023年增长了36亿,00后对博物馆内容表现出了浓厚的兴趣。

再看文创消费。

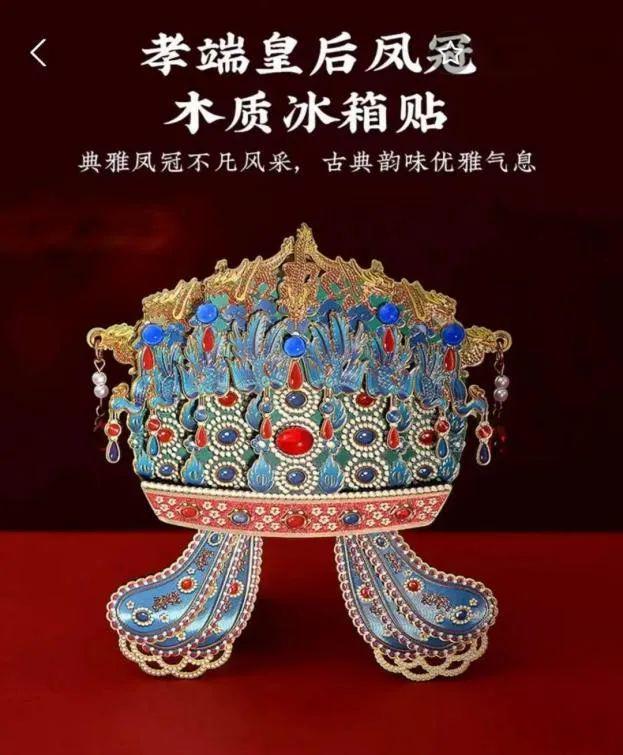

中青社的调查显示,00后、90后是博物馆文创消费的主力军。去博物馆“拍照、盖章、买文创”成为城市打卡的标配,文创消费成了年轻人彰显文化品位的“社交货币”。

最后是博物馆文化体验的升级。

青年群体的参与模式从“单向观展”转向“深度互动”,形成了沉浸式观展、交互项目、社群活动的综合体验。特别是沉浸式展览,打破了传统观展模式,通过具身认知重构了历史与当下的时空对话。青年热衷于博物馆提供的可动手实践、游戏化、社交性强的互动项目,从“被教育对象”转变为文化传承的“共创者”。他们还积极参与博物馆的讲座、工作坊等活动,构建了线上线下联动的文博爱好者社群。

作为在中国经济腾飞期成长起来的Z世代,对传统文化的认同感显著增强。他们通过参观博物馆、体验博物馆文化、消费文创产品,以一种“日用而不觉”的方式,重构了与历史的情感连接。当博物馆以平等的姿态与青年对话时,文化传承便能焕发出持久的活力,青年力量让博物馆成为连接过去与未来的精神纽带。

短板背后:青年的声音需要被听见

不过,虽然青年在博物馆参观与消费方面表现出了蓬勃的活力,但在深度参与博物馆治理、建设及话语权构建方面,却还存在明显的短板。

在博物馆的治理和硬件建设方面,青年或是参与度不足,或是主导权不够。

青年在博物馆治理层的参与度较低,在决策机构中青年代表的比例偏少。统计显示,多数青年工作者仅处于执行层面,比如志愿者、讲解员等基础岗位,青年占比超过70%,但在展览策划、资金分配、发展战略等核心决策环节,青年的话语权相对较弱。在硬件建设方面,青年技术人才虽然参与度较高,但主导权不够。以智慧博物馆建设为例,往往依赖外部科技公司,青年从业者缺乏对文物数字化内涵的深度把控,导致技术应用与内容阐释脱节。

反观国外,英国大英博物馆通过“青年小组”机制,将青年纳入展览主题选择、教育项目设计等决策流程;法国凡尔赛宫通过“青年议会”机制,招募15-29岁的年轻人参与博物馆运营决策。这些案例为我国的博物馆提供了有益的借鉴。

博物馆作为青年发声与变革平台的职能也有所缺位,青年文化表达渠道相对单一。

青年群体对博物馆的诉求已经从被动接受转向主动共创,但国内博物馆仍以单向教育为主。比如,多数展览的讲解词“千人一稿”,缺乏针对青年群体的个性化叙事。社交媒体互动多限于信息发布,未能建立青年自主策划的内容生产机制。青年对社会议题的参与度不足。国际博物馆常通过工作坊、论坛等形式,引导青年探讨性别平等、气候变化等议题。而我国博物馆的教育活动仍偏重知识传授,如研修班、讲座等。近年来国内组织的“博物馆青年论坛”虽然展现了青年力量介入博物馆建设的新气象,但更多停留在学术交流层面,提出的创新建议因缺乏制度性转化通道而未能充分落地。青年群体的批判性思维与创新能力未被充分激活,导致博物馆难以成为社会变革的孵化器。

另外,青年策划运营博物馆存在实践短板,文创开发呈现两极分化趋势。

尽管青年是博物馆文创产品消费的主力军,但中小型博物馆因资金、人才限制,难以组建青年主导的创意团队。故宫等“头部”博物馆虽然成功实现了IP化运营,但多数地方博物馆缺乏青年视角的产品设计,导致“千馆一面”。青年策展人独立策展与运营经验相对匮乏,缺乏独立操盘大型展览的机会。多数中小型博物馆仍沿用“以展品为中心”的传统布展逻辑,未能将Z世代推崇的“叙事驱动型策展”理念纳入体系。而国外博物馆有很多青年深度参与的项目,如英国的博物馆招募青年策展人,由青年群体主导进行展览、教育活动及公众服务项目的策划与实施。

未来可期:让青年从“观众”变“主角”

为了释放青年动能,我们可以从以下几个方面入手:

提供舞台,让青年参与决策。

比如建立博物馆青年委员会,通过选举或招募等方式,选拔有热情、有能力的青年加入委员会,共同商讨博物馆的发展规划、展览策划、教育活动等重要事务,并赋予青年在治理中的投票权。同时,建立并推广“青年策展人基金”,为有新颖独特的策展理念但缺乏资金支持的青年策展人提供专项经费。

打造平台,搭建双向共创的孵化器。

博物馆可以在平台上发布展览项目、研究课题、教育活动等需求信息,青年则根据自身兴趣和专业特长,主动参与策划、组织和实施相关活动。围绕社会议题策划特展,将博物馆的文化资源与社会现实问题相结合,发挥博物馆在社会教育和文化引领方面的作用。

修改规则,用政策为青年护航。

将青年参与度纳入博物馆评级体系,制定科学合理的评级标准,对博物馆在青年招聘、培训、参与决策等方面的实际情况进行评估和考核,并将评级结果与博物馆的资金支持、荣誉称号等挂钩,激励博物馆不断提升青年参与度。

用好科技,让青年“数字原住民”掌舵。

青年往往是“数字原住民”,具有扎实的技术基础和创新思维,能够熟练运用人工智能、虚拟现实等前沿技术。在数字化时代,推动青年数字人才与文博机构深度融合是博物馆发展的必然趋势,应提升青年在智慧博物馆建设中的主导权,使博物馆更好地适应快速变化的社会需求。

总之,我国的博物馆需要从“青年友好型”向“青年驱动型”转型,通过制度设计、资源倾斜与国际经验本土化,激活青年在博物馆治理、创新与社会变革中的核心动能。推动青年群体在博物馆事业中从“文化消费者”向“共建引领者”转型,才能实现博物馆与青年群体的共生共长,呼应2025年国际博物馆日“青年力量塑造未来博物馆”的深层诉求。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6