寻馆记|西汉第一编钟:流传千年的中华之音

当青铜与声波在时光长河中相遇,一场跨越两千年的音乐会悄然启幕。

章丘区博物馆的汉代编钟,不仅是西汉贵族宴饮时的顶级音响,更以颠覆性的考古发现,改写了中国音乐史。

青铜界的“百万调音师”

编钟是我国流传时间最久、流传地域最广的传统乐器之一。兴起于夏朝,发展于西周中期至春秋初期,春秋中期至战国中期达到繁盛阶段。

战国晚期以后,性能更好而灵便的丝竹乐器逐渐取代金石乐器而居主导地位,编钟开始衰落,到了汉代便很少见。

编钟既是祭祀天地时沟通神灵的礼器,也是王公贵族宴饮时的“顶级音响”。古人用编钟数量来彰显身份,《周礼·春官》记载:“正乐悬之位,王宫悬,诸侯轩悬,卿大夫判悬,士特悬。”意思是说,天子四面摆放乐悬,诸侯三面摆放,卿大夫两面,而士只有一面。

而章丘洛庄汉墓出土的19件编钟却藏着更鲜活的故事——它们并非冰冷的殉葬明器,而是墓主人生前宴饮奏乐的“原装正品”。

合瓦形里的声学密码

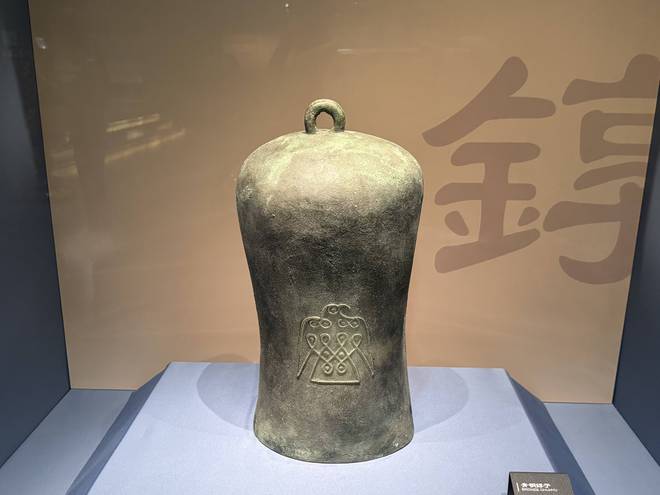

这套编钟有19件,其中下面5件形体较大的称为“甬钟”,上面14件形体稍小的称为“钮钟”。

它们用青铜铸成,只有少量锈蚀痕迹,时隔2000多年,仍然锃亮如新。更惊人的是,这套编钟竟暗藏“一钟双音”的绝技。

甬钟 章丘区博物馆藏

钮钟 章丘区博物馆藏

凑近细观,这些青铜歌者的身形暗藏玄机——钟体横截面并非寻常圆形,而是由两段圆弧扣合组成的合瓦形。圆弧夹角形成的两个锐角,能使一件钟上同时存在两种不同的基频,决定整个音的音高。

两种震动模式交叉叠置,于是在分别敲击钟的正鼓部和侧鼓部时就可以发出两种不同的声音。这种“合瓦形”设计堪称古代声学工程的巅峰,双音互不干扰又相得益彰。

改写历史的青铜证言

洛庄汉墓编钟的横空出世,让史学界重新审视汉代音乐史。按照以往的观点,双音钟的铸造技术在秦代“焚书坑儒”以后就已经失传。

但此次洛庄汉墓出土的这套双音钟,经过鉴定,确为汉代工匠的杰作,这就打破了秦汉时期双音钟技术已经失传的定论。

与编钟一同出土的还有编罄、瑟、錞于等100多件乐器。

洛庄汉墓乐器坑的发现,不仅在许多方面填补了汉代音乐史的空白,极大地丰富了中国古代乐器宝库,还对汉代音乐史及礼乐制度研究产生了深远的影响。

编罄 章丘区博物馆藏

錞于 章丘区博物馆藏

如今,这些青铜歌者褪去庙堂的庄严肃穆,在博物馆的玻璃展柜里续写传奇。

下次造访章丘博物馆,不妨亲手敲响互动区的复刻编钟,让两千年前的悠扬乐声,在你的指尖重新起舞。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6