人文齐鲁|《颜山杂记》中的古泉水范泉

文|赵瑞峰

《颜山杂记》是清初益都人孙廷铨(1613-1674)于康熙三年(1664)搜辑旧闻而成书,康熙五年(1666)刊行,共四卷四万余字,内容以颜神镇的地理沿革、政区设置、武备兵防、物产田赋、山川形胜、民情风俗等为主,成为研究与了解博山历史的重要史料。邓之诚《清诗纪事初编》称“《颜山杂记》,摹《水经注》,文笔奇峭可诵”。陈光贻《稀见地方志提要》谓《颜山杂记》“叙一方事物,则纤细无遗矣”。孙廷铨《颜山杂记》自序亦谓“兹余所记,特里巷细言”,书中不仅对琉璃、窑器、煤井、铁冶等记载特别详细,对山水、风土、物产等亦无不录而存之。

《颜山杂记》中有一部分内容是专谈当地泉水的,此即卷一“水泉”篇。孙廷铨仿《水经注》“剔山穷谷,录其涓泉”,共记录益都境内“昔人所遗”古泉十余处,其一即为范泉。

范泉位于今博山东南秋谷村范公祠院中心。据《续修博山县志》记载:“范泉,出荆山麓范文正公祠堂下,祠前临秋谷,涧道回合,其泉下流入涧,平流过后东桥上。”对范泉,孙廷铨可谓认识较早、印象最深,这一点,他在《颜山杂记》自序中所说的一段话可以证明:“余幼读书,谈乡里事,尝有二疑。一,龙图范老,本吴人,尝守青州,青州至今传‘范井’故也。何颜城僻在深山,乃亦有‘范泉’,将无影响……后读《宋史》,乃知仲淹,少长于长山……旧读长白山,而此泉亦其寄迹,非宦迹也。”

《颜山杂记》以二百余字记述范泉,如再加上其后所引作者和友人的咏泉诗,字数就更多,确非所写其他泉可比,这也足证作者对此泉之重视。诵其写范泉文,大有读陆游《入蜀记》之感,且看其所记:“(范泉)出东阜范文正公祠堂下。祠前临秋谷,涧道回合,旧富乔木,其泉流入涧,绕树穿林,木叶泉声,潇潇响答,文正微时读书处也。按,文正父为淄青记室,客死。文正少孤,育于长山朱氏,因名‘朱说’。尝读书长白山醴泉寺,断齑画粥,刻苦励志。及登第,乃易姓名,故其表曰‘入境遂称张禄,乘舟偶效陶朱’。以秋谷之接迹长白,实为胜地,伏读栖寻,其有由然。近居人于此谷上,远驾石梁,平通山脚,接引泉水,遂乃于梁上跨谷分流。每寻梁憩集,虚谷来风,青岩阻日,弄溪光,拾涧藻,石梁上下,南涧北流,东泉西逝,月净波明,宛成十字,濠梁之性,乐以忘还。其水径乎城中,与二女泉合,其支流之不上石梁者,循山旁注,径赵济美凉洞亭前,落入于涧,皆于城北会为范河,以归孝水也。”此文融地理、历史、考证、描绘于一体,文笔雅饬奇峭,即使杂入《水经注》中亦毫不逊色。

《颜山杂记》其他篇目亦有涉及范泉者。其“风土岁时”篇曰:“立春日,迎春于秋谷,觞于范泉。”此一传统风俗,亦增范泉文化之重。另,“灾祥物变”篇曰:“庚辰、辛巳间,岁大饥……龙泉、范泉尽涸,孝河十里下亦绝流。”此系作者亲历亲见,写来惊心动魄,让人深思。

孙廷铨另有《南征纪略》日记一卷,亦言及范泉,其中写道:“范泉出东城之阿,并积水丈余,珠喷鉴泻,冲若有与,盛夏酌之,不宁近齿知厉,抑亦触手生寒。”这是作者在品尝了外地名泉水之后,以为远不如家乡的范泉,故以自豪之情写下这段文字。

王士祯《古夫于亭杂录》卷三“山东泉水”条云:“谢在杭品平生所见之水,首济南趵突泉,次以益都孝妇泉、青州范公泉(范泉)。”范泉虽仅次于趵突泉,但世人多知趵突泉,少知或不闻范泉。王士祯此记意在借先贤之口扬家乡泉水之名于外,但看来效果并不理想。孙廷铨南征途中得尝名泉惠泉、中泠二水,以为其清泠未及家乡范泉其半。但此两泉“受赏名贤”,遂“流闻海内”,而范泉则知者甚少,作者为之鸣不平:“山水亦有其知遇,出处语默,俱非偶然,异哉!”

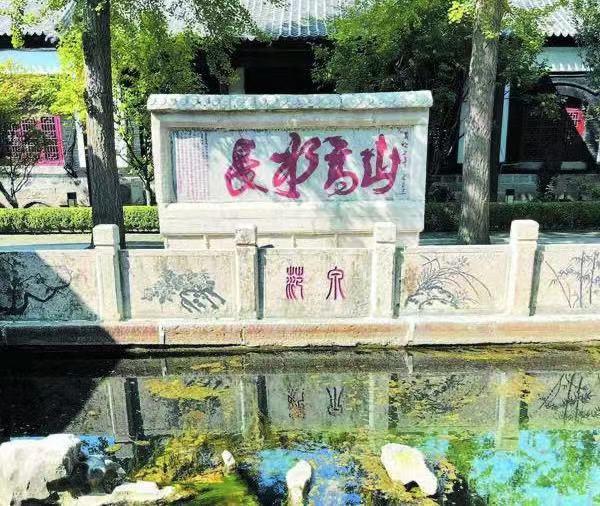

《博山山水·水系专辑》中关于范泉的记载这样写道:“……为长方形,长6.7米,宽5.4米,深2.6米,周护石栏,东栏板上刻篆书‘范泉’二字。昔日泉出地表,水势涌盛如贯珠,洁净透明。”如今,范泉经过科学治理并予以保护,得以重焕生机。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6