当聚光灯照亮舞台,七张桌子、七把椅子构成极简美学空间,以写意风格将观众带入隐蔽战线的无声战场。4月24日晚,音乐剧《速记员》在北京天桥艺术中心小剧场上演。这部讲述红色女情报员沈安娜传奇人生的作品,背后是编剧、作词、作曲张然和整个团队长达四年的创作跋涉。对张然来说,音乐剧《速记员》不是一项创作任务,“而是一股抑制不住的创作冲动。”四年来,这部剧经过不断打磨推广被带到了更广阔的舞台上,张然由衷感慨,“这4年不仅对剧目是一个打磨升级的过程,于我自己也是一种人生蜕变。能让更多的观众看到这部剧,特别欣慰。”

四年雕琢 将“平淡”的潜伏生涯转化为戏剧张力

“沈奶奶的故事像一粒种子,在我心里埋了十几年。”2005年从北京大学城市规划专业转行音乐剧的张然,早在大学时期就被沈安娜“每分钟两百字速记”的传奇技能与“潜伏十四年未被识破”的隐秘人生所震撼。但有别于谍战剧惯常的大起大落和生离死别,沈安娜的潜伏生涯看上去比较顺利,“她没有被捕过,也没有被严刑拷打过。从戏剧创作的角度来讲,好像戏剧冲突不鲜明,写起来难度很大。”用了十几年的时间准备,张然直到2021年才提笔开始创作。

如何将看似“平淡”的潜伏生涯转化为戏剧张力?张然选择向人物内心深处开掘。他发现沈安娜看似平静的表面下,是内心深处剧烈的挣扎。张然将沈安娜隐秘的痛楚被转化为舞台上的艺术表达,同时增加了战友们对她的帮助这个情节线,“情报人员都是单线联系,但他们从来都不是一个人在战斗,从这个角度把这部剧进行了丰富。”

2021年,音乐剧《速记员》的工作坊版本在北京首次上演。2022年,该剧获得了国家艺术基金的支持,以大剧场的演出形式正式上演。经过四年的打磨,全新版本的音乐剧《速记员》终于正式和京城观众见面。

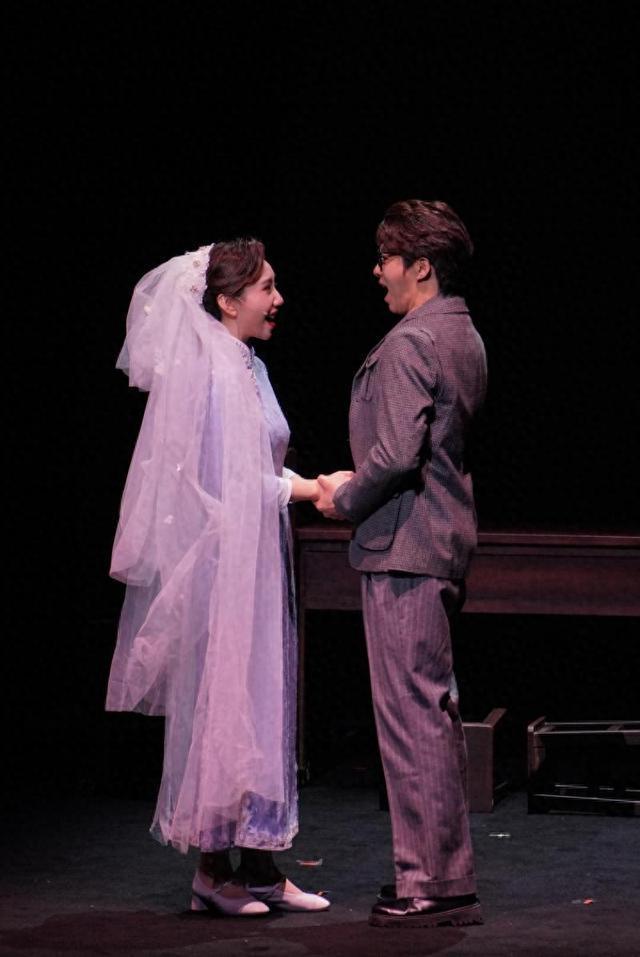

为了让音乐更加丰富,张然不仅运用了流行、爵士、摇滚等音乐剧里常见的音乐类型,还加入了艺术歌曲,勾勒出沈安娜生动、坚定的形象。导演谢昱缇在剧中“七人七桌”的极简舞台暗藏巧思,除了主角沈安娜外,其他角色都是多功能人,通过肢体与投影的虚实交织,构建出兼具历史厚重感与现代审美意趣的红色叙事空间。

主旋律创作的破圈之道 用真诚的艺术语言叩击人心

作为中国音乐剧领域“非科班出身”的创作者,张然的履历堪称传奇:在北京大学就读期间创作的《一流大学从澡堂抓起》被孟京辉、田沁鑫等戏剧导演赏识,先后与田沁鑫导演合作了《白头叶猴》《电影之歌2010》,与孟京辉导演合作了《空中花园谋杀案》《初恋》等音乐剧作品。此后顺理成章地搞起了音乐剧的创作。但《速记员》的创作让他首次尝到“煎熬”的滋味。

“毫不夸张地说,我以前一直生活在蜜罐里。”张然坦言,从城市规划专业转行音乐剧,他始终保持着纯粹的快乐,“我一直就觉得好开心、好享受,因为创作音乐对我来说是一个无比快乐的事情,直到《速记员》,我那么拼命想要创作一部作品,却没有机会被人看到,需要不断去推广它,一路遇到的很多都是创作之外的困难,痛苦就随之而来。”

转机始于对沈安娜精神内核的重新解构。“她十四年只做一件事,却把这件事做到了极致。”张然在沈安娜身上看到高压下的乐观和坚韧,这种精神深深影响了张然,“以前的我比较自我,情绪容易激动,现在的我学会了冷静沉着。”张然笑言,四年的创作历程让他从情绪起伏比较大的“艺术工作者”成长为了“冷静的造梦者”。当看到天桥艺术中心的门票一张张售出,看到越来越多的观众认可《速记员》的音乐,并自发在社交媒体上分享观看感受,张然在振奋的同时也懂得了,“红色题材的破圈之道,在于用真诚的艺术语言叩击人心。”

今年《速记员》巡演的口号是“坚持住,莫彷徨,黑暗尽头有光亮”。在张然看来,这不仅是对隐蔽战线英雄的致敬,更是对所有艺术创作者的箴言。“希望我们的努力能被更多的观众看到。”

该剧将在天桥艺术中心上演至4月27日。

剧照提供/张然

文/北京青年报记者 田婉婷

编辑/刘忠禹

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6