六万年前的川味密码:解码濛溪河人的餐桌与生活图景

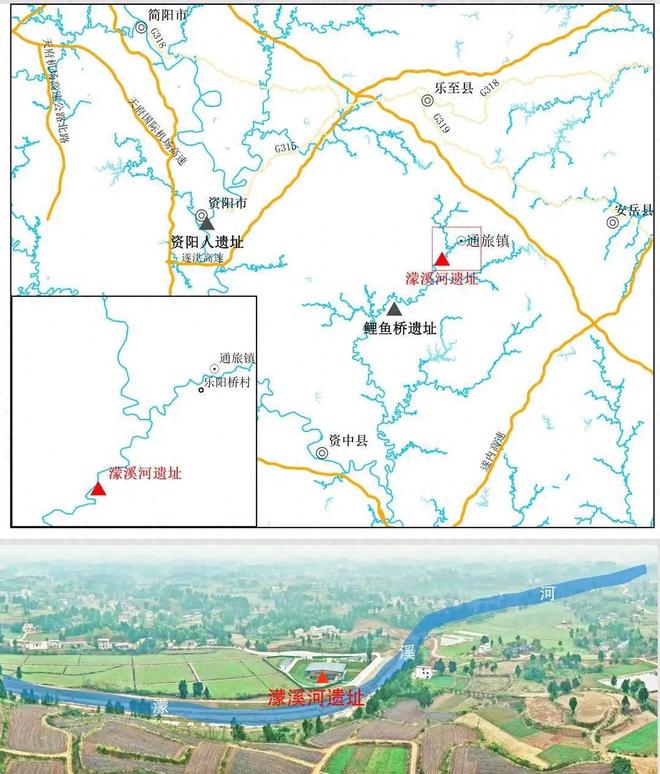

4月24日,2024年度全国十大考古新发现公布,四川资阳濛溪河遗址入选。自2021年9月因“水”而现以来,四川资阳濛溪河遗址群不断给世人带来惊喜,被国内外权威专家论证为“特殊、罕见、价值重大,具有世界性意义”,受到社会广泛关注。

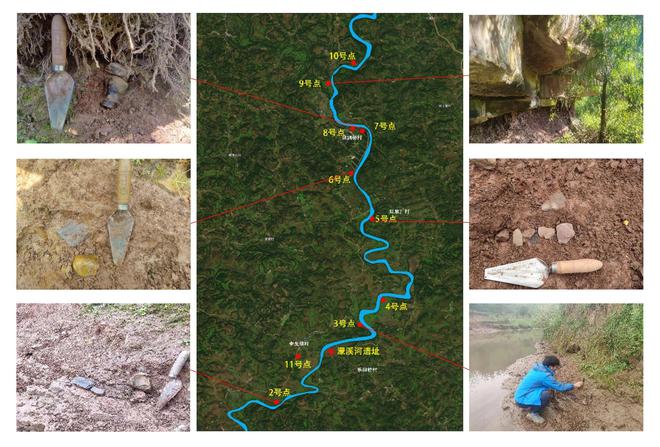

去年,经国家文物局批准,四川省文物考古研究院在濛溪河遗址群开展首次主动性发掘,新成果、新认识大量涌现——距今约8万至6万年的濛溪河遗址,是罕见的同时发现有大量石器、动物与植物遗存的旧石器时代遗址,是现代人起源扩散阶段唯一发现有丰富植物遗存的遗址,是旧石器时代物质遗存和相关行为要素最丰富全面的遗址之一。

遗址中,一场跨越六万年的“舌尖考古”尤为惊艳。这里出土的3万余件石器、18万件动物化石、6万余颗植物种子,以及一颗全球最古老的花椒,共同拼凑出一幅旧石器时代中期人类生活的鲜活图景——我们或许可以想象,濛溪河人围坐在火塘边享用烤象肉,用野生花椒调味;他们在山林间采集核桃、葡萄与橡果,将接骨草捣碎敷在伤口……一个充满烟火气的远古四川画卷徐徐拉开。

一粒花椒:六万年前的“川味基因”

“麻辣”一词,早已刻入川渝的DNA。但你是否想过,四川的“麻辣”历史,早在6万年前的远古时期就已经开启。

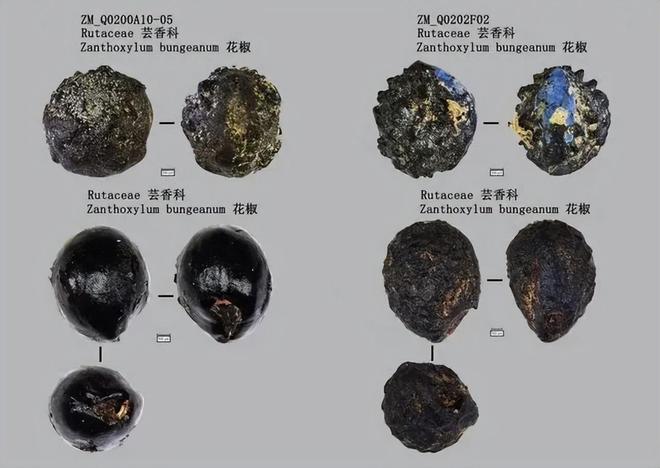

2023年深秋,四川资阳濛溪河遗址项目负责人、四川省文物考古研究院旧石器考古研究所所长郑喆轩在遗址的浮选土样中,发现了一颗直径不足3毫米的黑色种子。经过长达一年的显微观察、形态比对与碳十四测年,这颗不起眼的颗粒被确认为野生花椒的种子,年代锁定在距今约6万年前。

这一发现瞬间点燃了考古队的热情——“这是四川人吃麻的祖传基因!”“能不能尝一尝?”“还能种出来吗?”有人甚至提议用舌尖验证其真伪。尽管由于样本珍贵,最终考古工作者们没有冒险品尝,但这粒花椒已足以颠覆认知:旧石器时代中期的古四川人,可能已懂得用植物调味。

花椒在古代与传统香辛料文化有着深厚渊源,其与姜、茱萸共同构成早期著名的“三香”组合,同时又和胡椒、辣椒并称为“三椒”。作为本土原生香料,花椒与外来引入的胡椒、辣椒形成鲜明对比,堪称中国传统辛香料的典型代表。考古发现为此提供了实证:山东唐冶西周遗址与云南昆明玉碑地遗址中,花椒均被发现于灰坑遗迹,推测其可能已被应用于饮食领域。在先秦时期的考古遗存里,花椒常与瓜果蔬菜伴出,表明这种香料很可能早已融入日常膳食体系。但这一颗六万年前的花椒,可谓资历最老、“地位”也最为特殊,让濛溪河遗址成为全世界有人类活动相关遗址中最早发现花椒的地方。

古人如何食用花椒?曾侯乙墓曾出土大量花椒,其铜鼎、炉盘及食具盒内还残留鲫鱼刺。结合明代典籍《遵生八笺》记载的湖广地区鲊鱼制法,以及当时河泊所征收的“椒料杂课”记录,可推断墓中花椒或许用于鱼类菜肴的烹制。这种使用传统很可能与楚地“渔猎山伐”的生产生活方式密切相关。

而在六万年前的川渝大地上,郑喆轩推测,濛溪河人或许会将野生花椒与肉类一同炙烤,利用其辛香掩盖腥膻,或将其捣碎涂抹于食物表面。这颗花椒不仅是“川菜灵魂”的远古注脚,更暗示着古人类对植物特性的深刻认知——他们早已超越单纯果腹的需求,开始追求味觉的层次感。

火塘与烧骨:旧石器时代的“烧烤盛宴”

在烧烤界,四川人有着百变的花样。将时间推回到六万年前,在濛溪河之畔,属于四川人最原始烧烤的点点星火就已经开始燃烧。

作为人类最早掌握的烹饪技术之一,烧烤的历史可追溯至旧石器时代。考古证据显示:约170万年前,中国元谋人可能已经开始用火烤制食物;60万年前的北京周口店遗址、30万年前的襄汾丁村遗址均发现烧烤痕迹的动物骨骼;新石器时代(约7000年前)的浙江马家浜文化遗址出土了陶制炉箅,功能类似现代烧烤架,被称为“烧烤架鼻祖”。那么濛溪河的烧烤,又有怎样的独特之处?

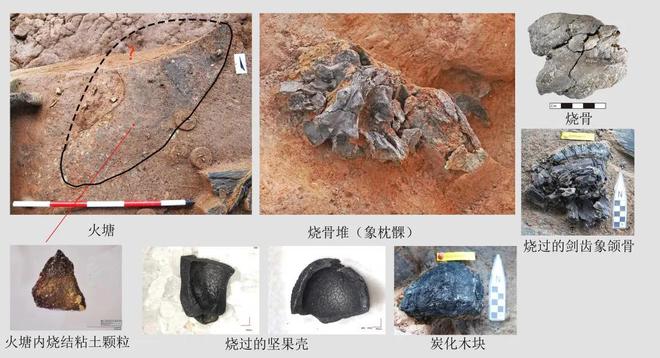

和如今烧烤主打串烧,以家畜家禽等肉食和蔬菜为主不同,濛溪河烧烤的食材可谓“硬核”。在濛溪河遗址出土的大量动物化石中,一块剑齿象上下颌骨之间烧焦的木头十分引人注目。考古专家推断,濛溪河人会食用烤剑齿象头。作为一种古老的生物,目前发现最早的剑齿象化石来自中国兰州盆地,年代可能达到1100万年,而科学家推测最大的剑齿象体长约9米,高4至5米,光是象牙就长达3米多,体重更是达到十好几吨。

如此庞然大物,是如何被濛溪河人搬上烧烤架的?

在遗址中,考古工作者们发现了许多烧焦的植物种子、烧骨等,一系列考古证据拼凑出了一条近乎完整的“烧烤链”:动物化石上清晰的切割、砍砸痕迹,以及集中处理剑齿象的区域等,显示出濛溪河人猎杀、屠宰猎物和集中处理食材的过程;炭化植物、烧骨堆、火塘等人类系统性用火证据,仿佛指向群体分食的社会场景。更令人惊叹的是功能分区——石器加工区、动物消费区等井然有序。透过种种历史的印记,我们仿佛能想象六万年前的某个夜晚,濛溪河人围坐在火堆旁,用木棍翻烤着剑齿象肉,油脂滴落火中发出“滋滋”声响,空气中弥漫着椒香与肉香交织的气息。

野味山珍:肉类、蔬菜、水果、坚果一应俱全

现如今,追求养生的人们越来越注重饮食均衡,碳水、蛋白质、脂肪三大营养素与各类维生素和微量元素的适量摄入,对于维持健康至关重要。而与现代社会加工食品占据人们饮食生活不同,在濛溪河所处的旧石器时代,人类主要通过狩猎采集等方式,从自然界攫取资源。

“此前国际学术界普遍认为,标志着人类单一攫取经济模式结束的广谱生业经济发生在距今2万年到1万年前的旧石器时代末期。”提到濛溪河遗址的生业模式,郑喆轩表示,“但通过濛溪河遗址的发现,我们得以将这一阶段提前至距今8万年至6万年前的旧石器时代中期,这是对人类认知能力、技术与生计模式发展认识的重要突破。”

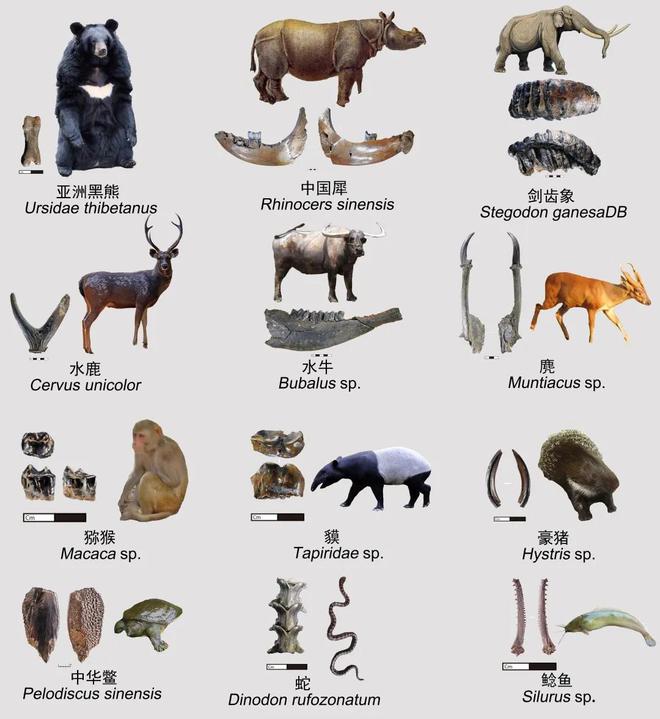

尽管在当时仅仅依靠狩猎采集,但濛溪河人的“食谱”非常丰富。动物蛋白方面,他们猎杀剑齿象、中国犀等巨兽,捕捉鱼类、龟鳖等水生动物和鸟类,甚至围猎虎、熊等猛兽,还有水鹿、水牛、猕猴、貘、豪猪、蛇等一系列动物化石,揭示出当时濛溪河畔良好的生态环境与濛溪河人的肉食多样来源。另一边,植物资源也十分多元:鉴定出来的植物遗存已有壳斗科、十字花科、葫芦科等37科53属,包括树木、果实、种子、孢粉,极为丰富地保留了从宏观到微观的大量植物信息。

除了蔬菜,濛溪河人也有自己的“每日坚果”:遗址中出土了目前人类相关遗址中最早发现的核桃,为他们提供优质脂肪;既不属果类又不属谷类的橡子,脂肪、蛋白、维生素B都高于五谷;葛藟葡萄、乌蔹莓等浆果,不仅酸甜可口,还能补充维生素。尤为难得的是,遗址出土的植物遗存中,半数以上仍在现代人食谱之列,暗示着人类对可食用植物的认知具有惊人延续性。

遗址中还发现了药用植物富集区——接骨草、筋骨草等在现代中医中用于活血化瘀,或许已被濛溪河人用于治疗狩猎中的跌打损伤;酢浆草具有清热利湿、凉血散瘀、解毒消肿之功效;石竹科植物繁缕具有清热解毒、凉血消痈、活血止痛等功效……对此,郑喆轩惊喜地表示,“人类什么时候开始用药”是一个令人振奋的话题,“对药用植物信息的提取开创了早期人类演化领域的新纪元,也引发国家中医药管理局等相关单位的高度兴趣,目前我们正计划未来联合开展研究。”一场“神农尝百草”的史诗,可能比我们想象的更早拉开序幕。

餐桌之外:广谱生业与末次冰期的生存密钥

濛溪河遗址的价值,当然远不止于复原古人的餐桌。濛溪河遗址年代(距今8万-6万年)恰好处于十分关键的距今10万年到5万年前的“东亚现代人演化发展的瓶颈期”。过去,由于缺乏该时段遗址,主流观点认为东亚古人类因末次冰期气候剧变而濒临灭绝,直至4万年前才被非洲迁徙而来的现代人取代。

濛溪河遗址群的发现彻底打破这一假说:这里不仅保存了连续的文化层,更以硅化木石器、立体工具体系(石、骨、木器并存)和复杂行为证据,证明东亚古人类独立演化出与现代人相当的认知能力。这也意味着,当其他大陆的古人类还在追逐猛犸象时,东亚的先民已建立起包含狩猎、采集、渔捞的复合生计模式。这种超前适应性,或许正是他们挺过冰期考验的关键。

同时,“仓廪实而知礼节。”在满足温饱与口腹之欲之后,濛溪河人也开始追求精神的丰盈。在石头和动植物遗存上,考古工作者们发现了系统刻划痕迹,其中植物上的刻划痕迹是目前全球发现最早且独一无二的实证。濛溪河人在多种介质上进行刻划,有些痕迹成组成排比较复杂,还在骨片上、植物上穿孔,是在东亚地区首次发现当时人类系统的象征性行为证据。象征性行为是指通过具体事物或动作来表达抽象概念、思想感情或社会文化意义的行为。可见,这样的行为脱离了单纯生存所需,是对精神生活的一种追求,证明六万年前的人类在温饱之余,已经开始萌发对美的感知与表达。

关于未来发掘计划,郑喆轩透露,濛溪河遗址2025年的主动发掘申请已经获批,将运用超声波浮选等技术精细发掘,重点研究填补东亚10万至5万年前环境信息空白及罕见植物遗存,联合国内外20余团队科学攻关。

公众可通过微型“博物馆”一窥遗址样貌

在濛溪河遗址旁,一座由四川省文物考古研究院与资阳市博物馆联合打造的资阳濛溪河遗址微型“博物馆”已免费开放,为公众认识考古成果打开了一扇窗口。

记者了解到,博物馆陈列内容分为“序章:遗址的发现与古环境的重建”“第一单元:生产资料——采集狩猎工具的制作和使用”“第二单元:生活对象——动植物资源的利用与食谱构成”“第三单元:精神世界——象征和艺术意识的萌芽”“尾声:未尽的探索”共五个篇章,分别对濛溪河遗址的地理位置和环境、石器、骨器、木器、动植物资源,以及带刻划痕迹的骨骼、橡果、石头等考古发掘成果进行了展示。

据资阳市博物馆陈列展览部负责人黄媛介绍,陈列选址在濛溪河遗址旁边,就是为了让大家能将陈列内容与现场的遗址结合起来。遗址现场能够展示出土遗物的埋藏环境,陈列能够提供科学的展陈,让公众在遗址现场有更完整的参观体验。

在陈列的内容中,有两处精心的设计。一处是根据石器技术发展历程中比较有名的五种技术模型,定制的可供直接触摸的模型。在这里,公众能够一边了解以前的石器技术,一边感受石器的锋利程度等细节。另外一处则是在展馆的抽屉里,放置了植物、植物种子。公众能够看到这些从濛溪河出土的植物种子长成植物后的样子,也能将现在的种子与展柜中出土的种子进行对比。

成都日报锦观新闻 记者 王茹懿 图片 四川省文物考古研究院 责任编辑 何齐铁

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6