安徽美术史上,梅雪峰与梅纯一这对父子并称“二梅”,二位梅先生以古雅高逸、刚健豪迈的画风名享江淮,开安徽大写意花鸟一代风流。

近日开展的“老梅越老越精神——梅雪峰、梅纯一艺术研究展”是安徽省美术馆“安徽美术名家系列展览”中的第一个父子画家联展,是一次立足馆藏美术资源、挖掘地域美术史料的有力探索。“老梅越老越精神”是梅雪峰、梅纯一共用的一方印,也代表着他们对中国绘画写意精神的不懈追求。

梅雪峰:从“以艺抒己”到“以艺于民”

梅雪峰(1888-1968),宿州埇桥人,书画家、诗人、美术教育家,是20世纪安徽画坛的重要代表人物,他诗书画印兼长、传统修养深厚,绘画以书法为根基,从山水写生转向花鸟创作。

梅雪峰自幼临习碑帖,诸体兼擅,终在篆隶上形成个人面貌。其学书路径受晚清民国书风影响,走碑帖融合之路。他擅书超六尺的巨幅对联,可谓磅礴豪迈、朴拙雄秀,能做到篆隶中有俊逸之气,行草中得雄浑之风,呈现出一种融合统一之美。这种融合的风格特征,也深刻影响其绘画创作。他在1932年所作的《飞流直下》是其现存世最早的山水创作,多受南宗一脉影响,至后,渐渐吸收北宗的雄健气势。1953年所作的《巫峡归云图》便是风格融合的典范,作品以粗犷雄浑的线条表现山石的刚劲,又在水墨铺设间化刚猛为和柔。这种融合不仅体现在注重绘画的位置布局、设色营造,更体现在强调诗、书、画、印的内在统一。

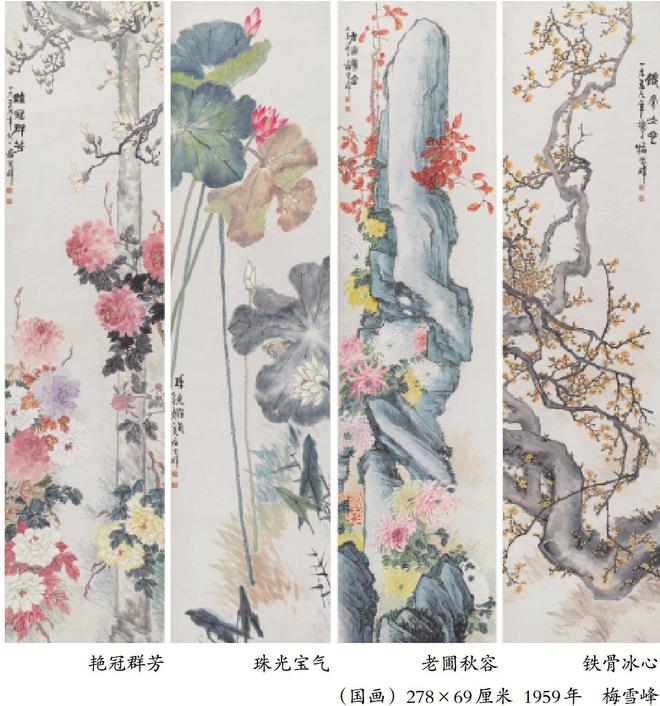

20世纪五六十年代,梅雪峰的绘画面貌由清冷淡远到生意盎然。这主要反映在两个方面,一是生机勃勃的色彩张力,如在1959年所作的巨幅四条屏《艳冠群芳》《珠光露气》《老圃秋容》《铁骨冰心》,以浓烈色彩与大胆构图表现出荷花、梅花等四时花卉的独特生命力;二是深入生活的趣味童真,他所绘蔬果不再是书案雅物,而多见家院内南瓜、菜场上白菜萝卜……皆是生活之物,更自取斋名“存果斋”。从物之生意传达人间清趣,纯朴自然、笔墨鲜活。他在1957年所作《红芋稻谷》中题的一首打油诗足见其关注民生、热爱生活的本质。他的“新”在于完成了一个传统文人的“以艺抒己”到新中国美术工作者“以艺于民”的转变,其作品蕴含诗意与烟火。

梅纯一:专注表达时代与自我

梅纯一(1906-1997),自幼承袭家学,于1930年入南京中央大学艺术系,受教于徐悲鸿、潘玉良、陈之佛等名师,拥有现代高等美术的教育背景,后赴重庆、西安等地投身抗日救亡运动。丰富独特的艺术经历与开放包容的时代背景,让他形成了自立自强、自由奔放的艺术底色,也让他有更大魄力进行艺术实践。较之于梅雪峰,梅纯一更为直接地进入到花鸟画学习创作中。求学期间,他虽接受了西方素描、色彩的训练,但却在中国画白描技法上苦练功力。他所作的《燕舞图》《龟背竹》《金鸡紫藤》等白描作品,刚柔并济,富有节奏韵律。这也是其后期大写意能奔放中见严谨,出新意于法度之中的根本原因。

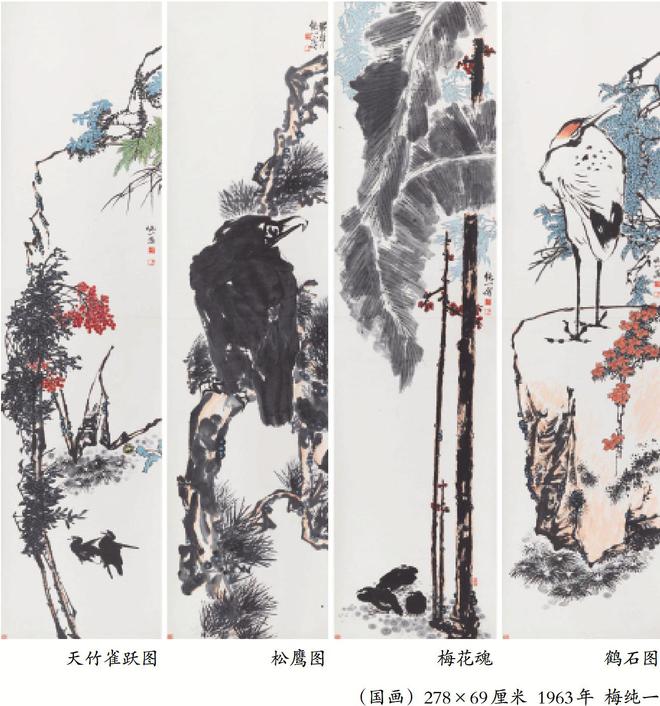

梅纯一早期花鸟多见青藤、白阳一路画法,到20世纪六七十年代,受潘天寿、吴昌硕影响颇大,并逐渐形成个性面貌。这一时期作品,多以高远构图,气势宏大,尽显雄浑拙朴的阳刚之美。在创作题材上,他与父相似,不拘于书案之物,喜将野花、山雀摄入画中。1979年,他应赖少其之邀为人民大会堂安徽厅所创制的巨幅花鸟画《春花秋实图》是其代表作,作品以厚重苍劲的线条勾画一方巨石,顶天立地,大面积留白,呈现磅礴之气,又在巨石左上方与右侧绘以笔墨酣畅的大芭蕉叶、点缀亮色的山花与金果,兼工带写的笔墨,颇有野逸之趣。

20世纪八九十年代,梅纯一进入“随心所欲不逾矩”的更高写意境界,晚年以画梅名享画坛。此时他笔下的梅花,不再一味追求空间位置与设色,也与梅雪峰笔下的古朴雅致截然不同,更多的是通过笔墨的纵横,表现梅花的老辣霸悍、厚重崎岖,展现出由内而外生发出的刚强无畏、自信豪迈的精神品格。

“二梅”父子虽所处时代、所受教育不同,但皆能从传统中走出新意。梅雪峰从传统出发,以诗、书、画、印兼能的全面修养为根基,拓展传统花鸟的取材与审美,表现出一位文人画家自觉选择时代与人民的自信担当。梅纯一从时代新生,以奔放率性、雄强豪迈的笔墨语言书写个性魅力,展现了一个当代画家专注表达时代与自我的勇敢内核。“二梅”父子艺术的影响与传承,不仅在于笔墨意趣,更在于对艺术独立性、创造性、人民性与时代性的不断探索与实践。

(作者为安徽省美术馆助理馆员)

2025年4月20日《中国文化报》

第4版刊发特别报道

《老梅越老越精神》

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6