讲述北京城的生长故事,“冉冉晨城”展在首都图书馆揭幕

4月18日,“冉冉晨城:中央美术学院美术馆藏北京主题作品展”首展在首都图书馆(华威桥馆)B座第二展厅启幕。此次展览为北京文化艺术基金2024年度资助项目,由中央美术学院主办,中央美术学院美术馆与首都图书馆共同承办,并得到了中央美术学院科研处的大力支持。

展览展出60件名家大师与当代艺术家的艺术作品,类型包括油画、国画、版画、雕塑、摄影和影像,以四个版块——“晨起”“蓬勃”“更新”“择中”——为叙事线索,讲述北京城市层累生长的故事,展示首都不断发展的焕新面貌。

北京的城市基因里镌刻着层积性生长的密码。“冉冉”既是晨光初照的都市苏醒,亦是文明积淀的层累生长;“晨城”既指向永定河畔三千载的建城记忆,更隐喻着新时代首都的破晓锋芒。

刘金贵,《清洁工》,1984年,173cm×460cm,纸本设色,中央美术学院美术馆藏

谢岩,《清晨紫禁城》,1997年,185cm×205cm,布面油彩,中央美术学院美术馆藏

中央美术学院与北京城市发展的共生,是一部艺术介入城市文明的实践简史。一代代从央美走出的艺术家们融入北京的城市建设,频频参与在首都发展与时代变迁的现场,创作大量映现时代精神与文化理想的佳作。中央美术学院美术馆的收藏是研究北京城市形象演变的重要视觉文献库。典藏中星罗棋布的都城映像,既承载着艺术本体的风格演进,更折射出城市化进程中社会肌理与文化认同的变迁。

史希光,《入少先队》,1964年,78cm×104.5cm,纸本设色,中央美术学院美术馆藏

瞿广慈,《王府井》,1994年,40cm×35cm×118cm、50cm×65cm×116cm、50cm×43cm×106cm,玻璃钢着色,中央美术学院美术馆藏

本次展览聚焦中国现当代美术史中北京城市形象的艺术叙事,通过系统性梳理中央美术学院美术馆典藏的北京题材艺术作品,深入探讨不同历史时期艺术创作与社会语境的互动关系。展览以“晨起”“蓬勃”“更新”“择中”为叙事线索,建构起跨越时空的艺术对话场域:一方面呈现不同代际艺术家在都市景观描绘与人文精神诠释中的风格流变;另一方面则着力于艺术家在当代语境下对城市主题的持续探索与观念革新。

邵声朗,《北京风景之八:景山秋雨》,1961年,65cm×34cm,纸本设色,中央美术学院美术馆藏

缪晓春,《立》,2007年,253cm×444cm,收藏级艺术微喷,中央美术学院美术馆藏

透过城市的冉冉晨曦和艺术的跃动光芒,历史、当下与未来在此悄然交响。北京正在见证,城市文脉在当代绽放的全新生机。

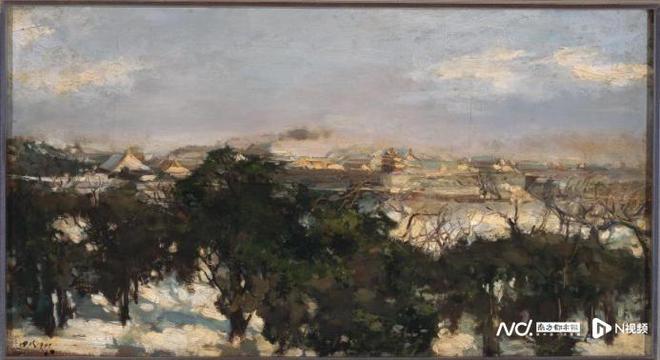

艾中信,《紫禁城残雪》,1947年,38cm×70cm,木板油彩,中央美术学院美术馆藏

矢崎千代二,《北平北海》,1947年,23.4cm×31cm,纸本色粉,中央美术学院美术馆藏

展览将持续至2025年5月5日。

展厅现场。

采写:南都记者 黄茜

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6