陈逸飞,一个中国当代艺术史上不能忘却的名字。

今年是陈逸飞逝世20周年暨诞辰80周年。

50多位与其生命轨迹深度交织的知名艺术家的百余件画作汇聚在“致敬逸飞——纪念陈逸飞逝世20周年画展”上。

记者专访了此次展览的总策划、油画家、陈逸飞的弟弟陈逸鸣,听他谈陈逸飞的精神力量。

陈逸鸣 《外滩风云》, 2024年

“一道去画画”

“我们小时候的家就在这里。”陈逸鸣指着他笔下的《外滩风云》对记者说。画面里的建筑是模糊的,可儿时的记忆并没有随着时间而模糊。朋友们的呼唤声、自行车的铃声仿佛从楼下传来:“陈逸飞、陈逸鸣,一道去画画……”

北京东路四川路转角的北京公寓是陈家兄弟小时候的家。陈逸鸣是家中最小的孩子,他深受长兄陈逸飞的影响,从小喜欢画画。两人经常在阳台上写生,眺望着江河交汇处,畅想未来。

在陈逸鸣的记忆中,哥哥为人真诚、慷慨,朋友非常多。“楼下一传来陈逸飞的名字,我就拿起画具奔下楼去,像小跟班一样随他们一起去写生。”陈逸鸣说。

18岁那年,陈逸鸣去崇明农场务农,一去就是6年。尽管生活艰苦,但他没有放弃画画,经常把速写寄给哥哥看。陈逸飞在回信中进行辅导,并鼓励他要坚持画下去。“很可惜,我们当年的那些书信没有保留下来。”

陈逸飞知道弟弟身体不太好,就托朋友想办法,希望弟弟能早一些回来实现艺术理想。有一次,他误以为陈逸鸣要上调回来了,在那个通信不发达的年代,站在吴淞码头等了整整一天,最终也没见到弟弟的身影。

1972年,陈逸鸣从崇明农场回来探亲,陈逸飞为其所画。

离开崇明后的陈逸鸣被分配去船厂做了一名电焊工,直到1978年,才如愿以偿进入上海戏剧学院学习油画。后来到上海轻工业专科学校(上海应用技术大学前身)担任素描老师。

“我们的父母去世较早,哥哥真是长兄如父。他不仅给我无微不至的照顾,在艺术上引领我,也在潜移默化间教会我如何做人,做一个善良、低调、认真的人。”陈逸鸣对哥哥的思念溢于言表。

邱瑞敏《老人像》,1977年

梦开始的地方

“这张是邱瑞敏老师画的素描《老人像》。1977年,他和我哥哥在同一时间、同一地点画了同一位模特。”陈逸鸣告诉记者。

当年,陈逸飞的父亲是不同意儿子画画的。他觉得,学画画不如学一门技术来得踏实。

艺术的萌芽源于母亲。小时候随母亲去教堂看到的彩色玻璃,给了陈逸飞最初的艺术熏陶。少年宫则是他画画的启蒙地。

进入中学后,陈逸飞加入学校的美术小组,美术老师施南池非常欣赏他,对他悉心培养。在那个物质条件匮乏的年代,画画是奢侈的,可越是艰苦,他就越要想办法画画。

3年多前,陈逸鸣举办了一场“青年陈逸飞画展”。这些年来,他一直在梳理、研究陈逸飞的早期作品,并准备出版相关画册。“那时候我们家的条件不好,全家人都靠父亲一个人的收入维持生计。哥哥常常在原来画作的背面继续画,他进步很快,一张纸正反两面的画判若两人。”

1960年,陈逸飞瞒着父亲考取了上海市美术专科学校,系统学习了素描、制模以及美术理论等。后来他直升本校大学部,师从著名油画家俞云阶。

当年的上海美专云集了张充仁、周碧初、哈定、孟光等一批既有专业精神又有人文情怀且视野宽广的大家。上海美专把苏联的美术教育体系与欧洲现代美术教育体系相融合,培养了一批优秀的美术人才。

“哥哥在美专逐渐显露出自己的绘画才能,老师们也为他创造了优越的学习条件。他们是真心地爱护学生。”陈逸鸣说。

如果说上海美专是陈逸飞梦想的摇篮,那《解放日报》则是他梦开始的地方。

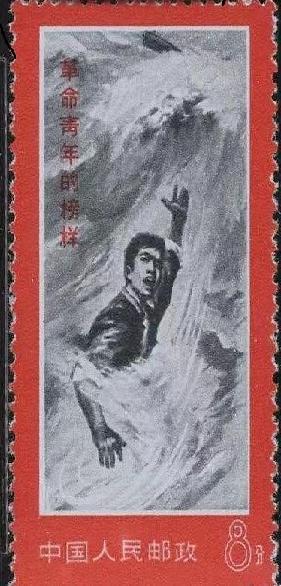

1969年,23岁的陈逸飞应《解放日报》之邀与徐纯中合作水粉画《知识青年的楷模——金训华》。金训华是为抢救国家财产与洪水搏击而光荣牺牲的青年楷模。这幅作品后来发表在《红旗》杂志的封底上,署名“逸中”。全国掀起学习金训华的热潮,陈逸飞也随之名声大振。

直到那时,父亲才从内心认可了陈逸飞的选择,并为儿子感到自豪。

1971年,陈逸飞到梅山钢铁厂采风,与魏景山共同创作了《开路先锋》,在全国美术展览中获高度评价。同年,他又创作了《黄河》组画中的《黄河颂》、反映解放战争题材的组画《红旗》。此后,《刑场上的婚礼》、《占领总统府》(与魏景山合作)、《踱步》等佳作成为陈逸飞艺术生涯中的重要作品。

1970年发行的金训华(革命青年的榜样)邮票

“他的画是接近诗的”

展厅中有4幅陈逸飞创作于1983年和1984年的作品,其中的《后花园》《清晨》是他在纽约哈默画廊第一次举办的个展中的作品,可以说是陈逸飞出国后在国际上的第一次亮相。

出人意料的是,这4幅作品并没有单独陈列,而是与夏葆元、魏景山的作品陈列在同一面墙上。陈逸飞与夏葆元、魏景山是上海美专的同学,三人先后进入上海油画雕塑院工作,后来被誉为“上海油画三剑客”。

“如果哥哥在世,他一定会同意我们这样陈列的。”陈逸鸣说,“之所以举办这个画展,就是想告诉大家,陈逸飞就是从这代人里面走出来的。”

1981年,陈逸鸣去美国留学。当时,比他早一年出国的陈逸飞在一家艺术品修复公司工作。陈逸鸣记得,到纽约的第一晚恰巧是感恩节,他来到陈逸飞的住所——他与一对来自北京的夫妇合住的公寓。公寓有两间卧室和一间小书房,那间只有5平方米的书房先后住过许多人,不少初到纽约无处落脚的中国艺术家都来这里投奔热心的陈逸飞。

在小书房住了几个月后,陈逸鸣决定自己出去闯一闯。他租了一间小小的地下室。“那时候的家具和电器大都是捡来的,我人生第一次睡的席梦思就是捡来的。一开始根本没有条件画画,只能在周末偶尔过过画瘾。后来我到杂货店当伙计,到镜框店做镜框,到古董店当修复工,一边打工,一边读书、画画。”陈逸鸣记得,当年有不少艺术生因生计所迫,到街头画画,“但我哥哥不让我去”。

陈逸飞 《清晨》,1983年

1983年,陈逸飞在纽约哈默画廊首次举办个人画展,大获成功。《后花园》《清晨》等一批作品正是在那间与朋友合住的公寓里创作的。哈默画廊的主人哈默博士被陈逸飞的画深深打动,“他的画是接近诗的”。美国《艺术新闻》杂志将陈逸飞定义为“一个浪漫写实主义画家”,“作品流露出强烈的怀旧气息,弥漫着静寂氛围的江南水乡尤其动人”。

“与他后来的作品相比,初到美国时的画风稍显拘谨。我还记得,与哥哥讨论过《清晨》的桥上要不要画那个老太太。他当时已经摸透了艺术市场的规律,知道什么样的画会受到欢迎,什么样的画家能够在西方生存,因此他到美国不久后就获得了成功,走上了职业画家的道路。”

陈逸飞《后花园》,1983年

陈逸飞告诉弟弟,不要画到哪里就是哪里,要尽快找到自己的艺术标志,画画要成系列,一个画家的成功关键在于眼光与审美的提升。

在哥哥的启发下,陈逸鸣用短短一年时间完成了《中国的海》系列,并于1987年在纽约芬得莱画廊举办了首次个人画展,在纽约艺术圈引起轰动。他笔下的海,融入了他对故乡浙江镇海的思念,融入了他对崇明岛的眷恋,也融入了他对惠安小渔村的迷恋。惠安女就此成了陈逸鸣早期艺术的标志。

1990年,陈逸飞与陈逸鸣在纽约哈默画廊举办兄弟画展,成就一段佳话。此后,兄弟二人取得了一系列成就,对推动中国油画走向世界产生了深远的影响。

致敬逸飞——纪念陈逸飞逝世20周年画展现场

自由、创新、多元

陈逸飞的骨子里有一种冒险精神。“有些事,在我们看来可能是孩子做梦,他却觉得一定能做成。”陈逸鸣说。

回国后,对美有着敏锐嗅觉与不懈追求的陈逸飞逐步涉猎时尚设计、杂志、电影等诸多相关领域,他将其统称为“视觉产业”。陈逸飞认为,画家不能一辈子埋头作画,要走出沙龙,走出象牙塔,投身到多元的社会中去。

“我对生活中所有美的东西都非常关注,我用卖画所得经营自己的视觉产业,这些产业又让我的画风得到突破。”陈逸飞曾说。

陈逸鸣告诉记者,哥哥之所以从纯绘画领域转向视觉领域,其实是受到包豪斯设计体系的影响。“我到美国后不久,他就对我说起了他在德国参观考察包豪斯学校时所受到的触动。”

包豪斯是20世纪初起源于德国的艺术与设计运动,对现代建筑、工业设计、家居美学等领域影响深远。包豪斯的核心理念是设计应优先满足实用需求,主张通过批量生产实现民主化设计,让大众享受优质产品,并且提倡建筑、工艺、艺术的协作,打破传统界限。而包豪斯学校是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学府,是现代主义设计的发源地。

包豪斯学校诞生于1919年,当时第一次世界大战刚结束不久,人们盼望着美好的生活。陈逸飞敏锐地意识到,改革开放之初的中国与包豪斯兴起的年代有相似之处,当时的中国需要包豪斯理念,视觉设计能满足人们内心深处对美的渴求,更能促进生产力的发展。

于是,他陶醉于对美的各种形态的实践,甚至参与城市空间的改造与设计。在他的诸多作品中,位于世纪大道上的《日晷》、五角场上空的《动力彩蛋》,以及曾在法国皇家花园展出过的《东方少女》,至今仍是上海的艺术地标以及人们谈论的话题。

“今天我们纪念陈逸飞,不只是呈现他的画作,而是要探究他的精神力量。我认为,自由、创新、多元是他一生遵循的法则,也是陈逸飞之所以成为陈逸飞的根本所在。”陈逸鸣说,“他留给这个世界的,不只是油画。”

原标题:《专访画家陈逸鸣:这幅登上《解放日报》的画,让陈逸飞一举成名》

栏目主编:龚丹韵

来源:作者:解放日报 陈俊珺

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6