千年端砚边角料 化作猫爪冰箱贴

白端石边角料制成的饰品。

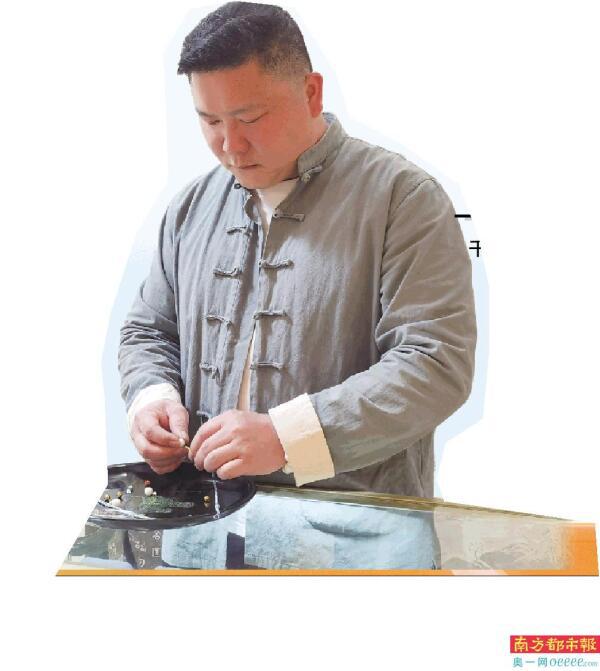

程氏端砚第十四代传承人程振业将白端石边角料打磨成精美的手串和手绳等饰品。

清晨八点,肇庆市端州区白石村的石板巷里,凿石声如古老的钟摆,敲打着千年不变的节奏。

57岁的张师傅正俯身在一块巴掌大的老坑石上雕刻蝙蝠纹样。程氏第十四代制砚传人程振良和儿子程朗正在使用DeepSeek辅助设计一款关于“梅花”主题的端砚图纸和诗句。

刀凿声与激光雕刻机的嗡鸣,传统工坊与文创展厅的灯光,在白石村交织成一首变奏曲。端砚——这座“中国砚都”肇庆的金字招牌,正在千年石脉与Z世代的碰撞中,寻找新的生存密码。

守艺人

“纯手工”

仍是端砚的灵魂

端砚和歙砚、洮砚、澄泥砚并称中国四大名砚,端砚是四大名砚之首,它具有石质坚实、润滑、细腻等特征,发墨好,不损伤毛笔毫。2006年5月20日,端砚制作技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

白石村位于肇庆市端州城区以东,村里制作端砚的历史已有1300多年,加上村里名砚和名师不少,奠定了白石村作为“端砚第一村”的地位。每户人家门前的端砚石料堆如小山,有些村民的住宅也同时是端砚的作坊和门店,门前、厅堂里也能看到制砚人埋头刻砚的场面。

“端砚的雕刻,易学难精,做精以后还要自己设计图案、不断创新和提升。”肇庆市端砚协会会长梁善说。

“我们白石村的罗、郭、蔡、程这四大家族,世世代代都是做端砚的。”程氏第十四代制砚传人程振良说。程振良的经历代表了白石村端砚世家子弟的常见轨迹。他生于1972年,从小就看着长辈做端砚,13岁跟随父亲及祖父程四、叔父程文学习制砚,程振良不出意外地走上了制砚之路。

程振良的端砚厂位于紧挨着白石村的东如村,规模算是较大的了,程振良自己开设的程良端砚文化艺术馆也在这里。说是厂子,其实也用不到什么机器,多数工作都是手工雕琢和打磨。“纯手工”仍是端砚的灵魂。“机器雕的砚台,藏家一眼识破——没有‘活气’。”

活气,源自石头与匠人的共鸣;也源自匠人善于在传统技艺上的创新。比如程振良精心为北京奥运制作的套砚《水之韵·圆之梦》《鸟巢砚》,获得了上海第十届中国工艺美术大师精品博览会暨中国工艺美术优秀作品选金奖。

“我喜欢去跟这些石头交流对话,我发现每块石头都有自己的气息,我们匠人应该突出它的特点,赋予它自有的生命力,所以我其实没有刻意去拿它做成什么,我只是把它放在一边,放到一定时候它自然会告诉我灵感。”程振良说。

接力棒

高校培养端砚工艺美术雕刻人才

“现在好的端砚,是卖了一块少一块,这石材还是我以前攒的。”57岁的张师傅拿着一块还在制作的砚台说,以前一块巴掌大小的“老坑“端砚石材售价可能不到百元,而今却涨到数千元甚至上万元。据悉,端砚石材蕴藏于广东肇庆市的斧柯山和北岭一带,经过1300多年开采,资源已近枯竭。为保护资源,1999年,肇庆市政府停止老坑开采;2000年,又全面停止对其余名坑的开采。端砚进入“纯库存加工”时代。

“2004年,肇庆被中国轻工业联合会、中国文房四宝协会授予全国唯一的‘中国砚都’称号,自此,端砚文化产业走上迅速发展的黄金轨道。”梁善介绍,在市委、市政府的大力支持下,肇庆已逐步形成以“砚坑—砚村—砚岛”为载体,集生产、展示、科普、鉴定、拍卖、销售于一体的综合性文化产业集聚区。目前,肇庆市端砚产业上下游环节相关企业2200多家,从业人员约1.2万人,产品覆盖国内并远销日韩及东南亚地区,端砚综合产值近40亿元。

“我觉得当前制约端砚产业发展的主要问题不是端砚石材的稀缺、价高,而是人才和创新。”梁善说,端砚制作,要求懂技艺、美学、设计,端砚发展,需要懂市场、销售和宣传。

据不完全统计,肇庆现有各类端砚人才约780人,其中,亚太地区手工艺大师1人,国家级工艺美术大师、非物质文化遗产代表性传承人、文房四宝专家等41人。梁善曾经担任过肇庆学院美术学院院长,在他的推动下,2012年肇庆学院美术学院成人教育开设了艺术设计专业端砚雕刻方向,这是全国第一个以砚台设计与雕刻制作纳入高等学府的尝试;2014年,肇庆学院已经开始工艺美术(雕刻方向)本科专业,主攻砚雕、木雕、玉雕、竹雕,全面对接肇庆传统产业。

“有了人才,还要思考如何能让人才留得住?”梁善说,“我们高校培养的(端砚)学生创新没问题,技术也懂,但是为什么留不住。因为熟练的师傅一个月可以做三四块砚台,而我们的学生可能只能做一块,收入太低了。”梁善表示,这是亟需解决的问题。

破壁者

边角料变耳环、冰箱贴等文创产品

一群年轻人正将端砚拽入Z世代的视野。

每天上午,程氏端砚第十四代传承人、“砚玉玲珑”品牌创始人、80后程振业一如既往出现在工作室,挑选打磨白端砚石材料,最近,他又在忙着构思新产品。“白端石产自肇庆七星岩,石质细腻、光滑温润、洁白无瑕。在今年的广府文化庙会上,我们的白端石耳环、八卦砚吊坠、AR交互砚台这些,都很受欢迎。”程振业把原本可能被废弃的边角料变成了精美的手串和手绳等饰品,使得白端这一珍贵石材的价值得到了最大程度的发挥。

程氏第十五代制砚传人、程振良的儿子90后程朗则专注“边角料经济学”。他将废弃石料制成冰箱贴,将端砚的图纹拓印做成扇子、书签、明信片等文创周边。“这些还只是摸索,去年,我们用端砚石的边角料做了一批猫爪冰箱贴,放在景区销售,挺火爆的。这款砚台冰箱贴是2.0版本了。”程朗拿出一个方形的砚台冰箱贴说。程朗还要负责对接程良端砚文化艺术馆的研学业务,“最近在考虑能不能推出一个端砚的DIY产品,销售给有兴趣的端砚爱好者。”程朗说。

伴随创新而来的也有争议。端砚变成耳环、吊坠、冰箱贴、钟表——那还是端砚吗?

梁善认为,这种跨界的创新不仅让端砚产业开辟了新赛道、迸发出新活力,更对端砚石材的再用和促进产业就业等方面,起到很大的帮助,引导更多的年轻端砚人探索创新之路。

微评

千年端砚“破壁”新生,传统技艺找到现代表达

千年端砚,正站在传统与潮流的十字路口:老匠人张师傅伏案雕刻蝙蝠纹样时,程振业正将白端石边角料打磨成“许愿珠”,程朗则用砚石拓印制作国潮冰箱贴。这场“破壁”实验,是端砚求生本能的外化——当老坑石资源几近枯竭,当“十年磨一刀”的匠人精神遭遇流量时代的速朽焦虑,唯有创新能让千年技艺续命。

然而,当端砚化作耳坠、镇纸甚至AR交互装置,其作为“文房雅物”的核心价值是否被稀释?答案或许藏在“度”的拿捏中。程振良与AI合作设计梅花砚,程振业将废弃石料变身高定饰品——这些尝试证明,真正的传承不是复刻传统,而是让古老基因找到现代表达。

采写/摄影:南都记者 蔡雯 通讯员 伍翠霞

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6