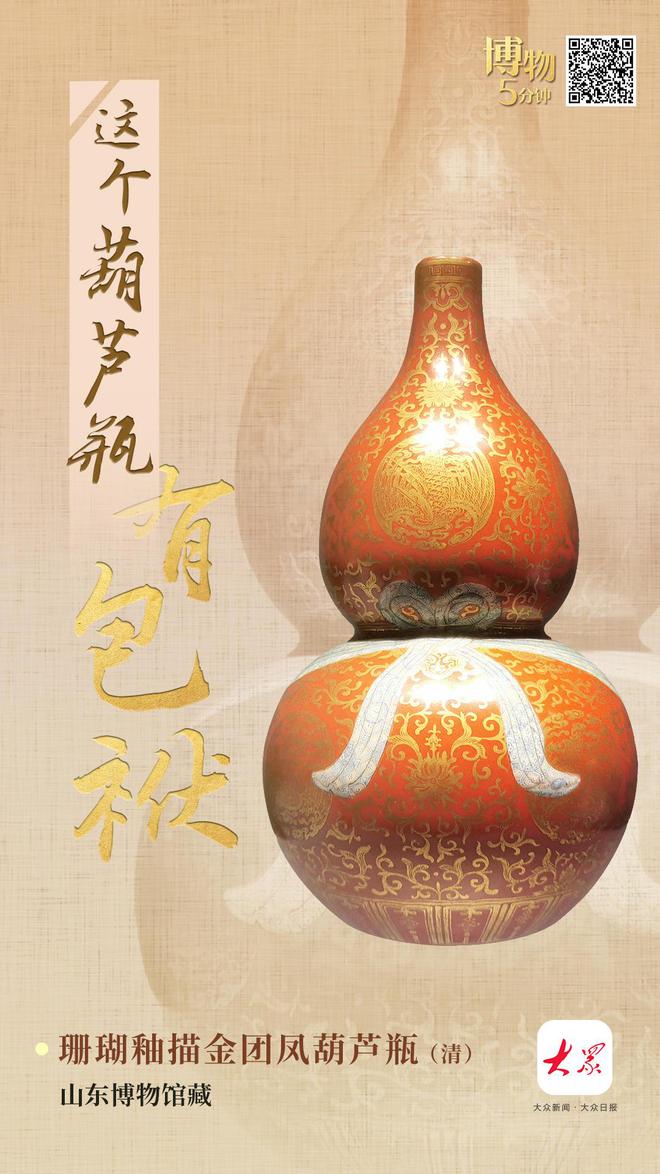

这只身披包袱的瓶子

可不是一件普通瓷器

从颜色、纹饰到器形

它处处藏着好兆头

可谓是叠满了“吉祥BUFF”

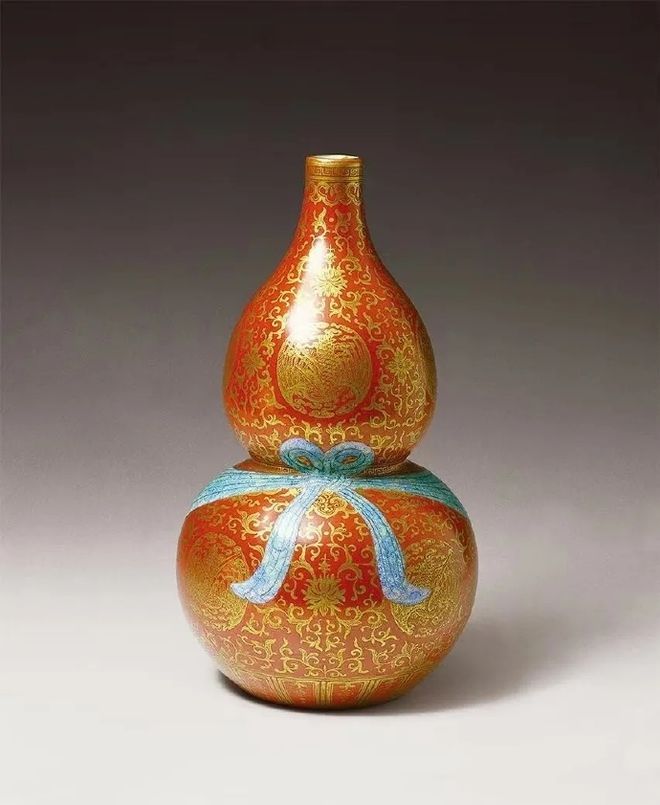

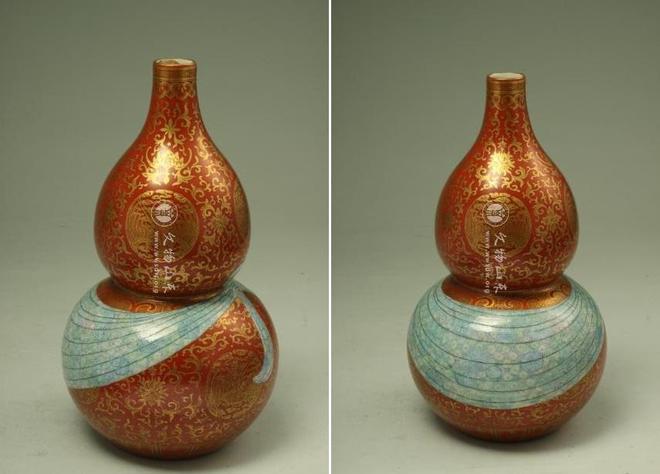

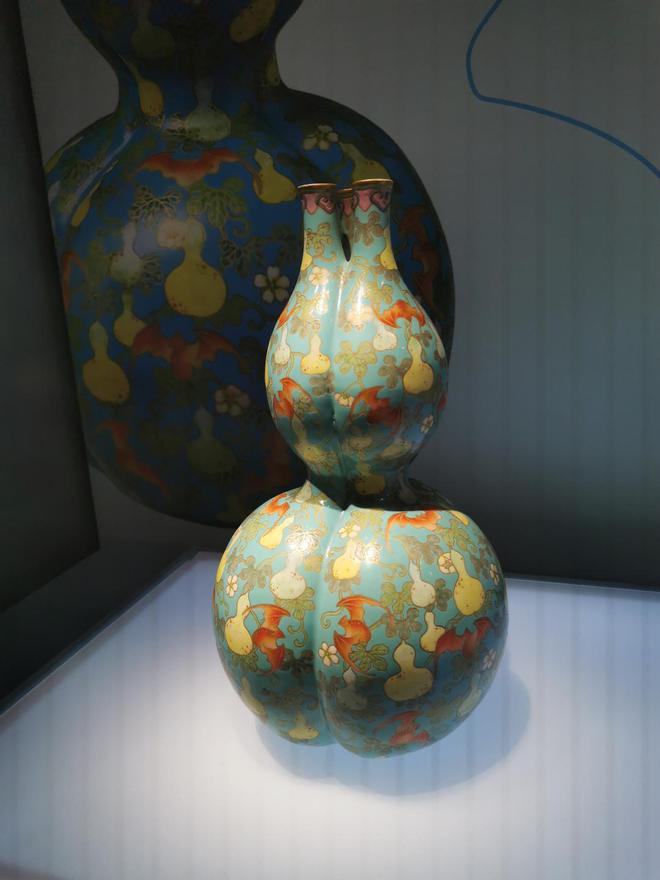

珊瑚釉描金团凤葫芦瓶

高22.9厘米

口径2.4厘米,底径7厘米

以珊瑚红釉为地

口沿描金

主体也搭配金色纹饰

红火又富贵

这红红火火的富贵感

可是相当来之不易

红珊瑚属有机宝石

色泽喜人,质地莹润

自古便深受人们的喜爱

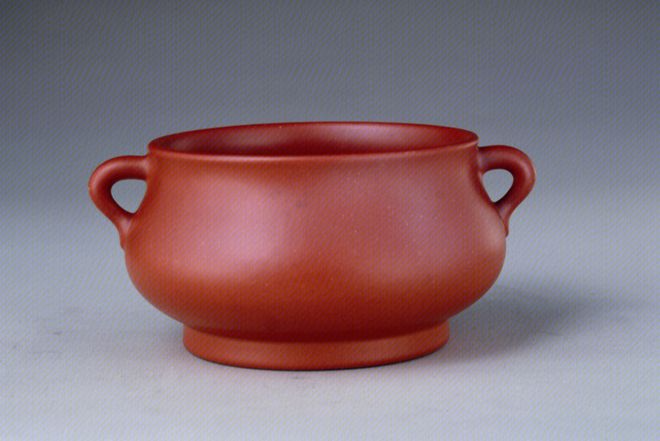

清·雍正 珊瑚红釉双耳炉 故宫博物院

为了复刻这种光彩夺目的红色

明代中后期

景德镇御厂的制瓷者

在原本矾红彩瓷器制作的基础上

创制出了珊瑚红釉

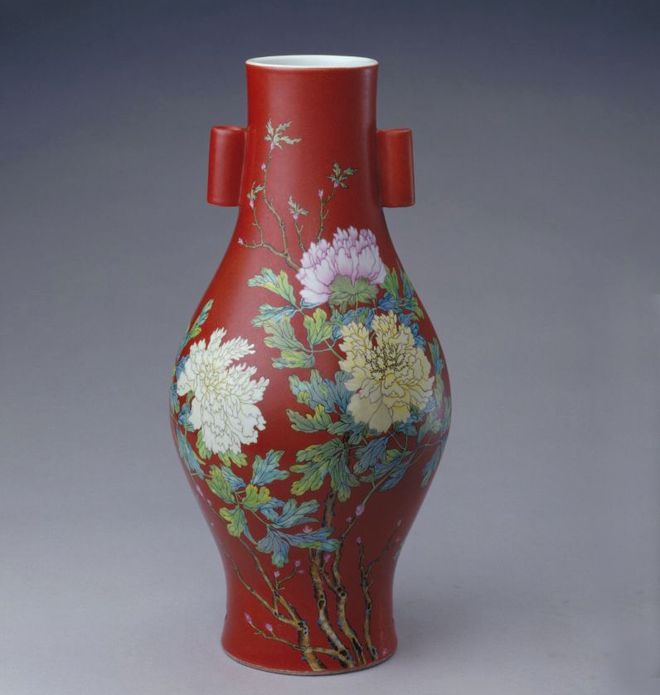

清·雍正 珊瑚红地粉彩牡丹纹贯耳瓶 故宫博物院

因为烧制难

珊瑚红釉瓷器

就有了“千窑一宝”的美誉

清·道光 珊瑚红地白梅花纹盖碗 故宫博物院

中国传统文化

讲究“图必有意,意必吉祥”

这件葫芦瓶的主体釉上

以金彩描绘了

团凤、蝙蝠、缠枝番莲、宝相花

等多种纹样

一次性拉满

“团圆美满、福禄安康”各种寓意

除了金色的纹饰

瓶身中间的绿色“蝴蝶结”

其实是用绿彩绘制的披衣包袱结

葫芦瓶侧面与背面

所以,它还是

清代非常流行的“包袱瓶”

清·乾隆 绿地粉彩包袱式瓶 故宫博物院

清·同治 粉彩描金包袱瓶 淄博市博物馆

以锦袱包裹作为装饰题材

始于清雍正年间

包袱瓶一般是在瓶身上

饰一凸雕的包袱巾或者束带

谐音“包福”,寓意锁住好运

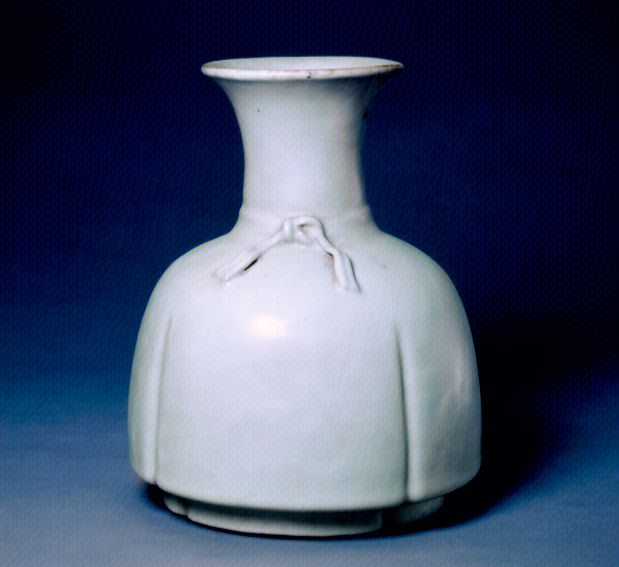

清·雍正 仿官釉包袱式瓶 故宫博物院

清·雍正 彩绘描金花果包袱式长方形漆盒,清宫旧藏,主要用于盛装眼镜和火镰(包)。 故宫博物院

不同于瓶身“系”立体结的流行款

这只葫芦瓶选择低调炫技

用绿彩画出飘逸系带

让红金主调里跳出一点绿

厚重瓷器也瞬间灵动起来

论氛围感,还得看古人!

葫芦,一年生草本植物

不仅味道鲜美

还有药用价值

更能做成器物乃至乐器

早在新石器时代仰韶文化

就已出现彩陶葫芦瓶

也许,彼时黄河流域的原始先民

已经开始将这种多籽藤蔓植物

看成是一种吉祥物

象征着多子多福

仰韶时代人面纹彩陶葫芦瓶 陕西铜川博物馆

瓷质葫芦瓶

早在唐代就已出现

也是在唐代

“葫芦”这一名称开始流行起来

唐 黑釉葫芦瓶 山东博物馆藏

唐宋时期

葫芦瓶多为素面,造型简约

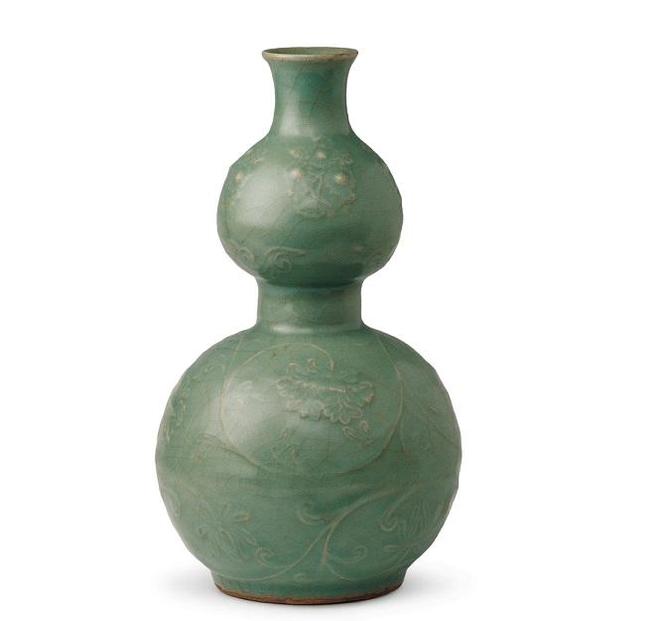

到了元代

青花葫芦瓶开创彩绘装饰先河

南宋 龙泉窑粉青釉凸花瓷葫芦瓶 中国国家博物馆

明代,因嘉靖皇帝崇信道教

葫芦瓶成为宫廷热门器型

从道教来看

葫芦谐音“福禄”

藤蔓绵长象征子孙昌盛

多籽寓意多子多福

明·万历 青花寿字葫芦瓶 山东博物馆

此时的典型样式为上圆下方

体现天圆地方的道教观念

有天地交泰之意

其成型难度远超正常的葫芦器形

明·嘉靖 青花八仙人物纹葫芦瓶 中国国家博物馆

清代,葫芦瓶继续兴盛

尤其到了乾隆时期

装饰手法层出不穷

青花、粉彩、珐琅彩等应有尽有

清·乾隆 斗彩勾莲纹“寿”字纹葫芦瓶 故宫博物院

清·乾隆 松石绿地矾红彩云蝠纹葫芦瓶 故宫博物院

乾隆款錾(zàn)珐琅镶玉葫芦瓶 沈阳故宫博物院

除了最经典的仿生葫芦造型

双联、三联和四联等

连体式的葫芦瓶

也成为常见形态

清·乾隆 粉彩三孔葫芦瓶 山东博物馆

清 天蓝釉地描金彩缠枝莲纹三孔葫芦瓶 中国国家博物馆

从仰韶彩陶到明清御瓷

葫芦瓶承载着

人们对美好生活的向往

而这只叠加了“包袱”加成的

珊瑚釉描金团凤葫芦瓶

简直就是古代版的“福气大礼包”

下次去博物馆

千万别忘了去沾沾福气哦!

主理人:尹燕燕

设计统筹:吕文佳

策划:张春晓 高翔

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6