得益于一代代艺术家的接续努力,作为外来画种的油画,经过一百多年的本土化探索,到今天已发展出属于中国的独特样式和丰富面貌。周碧初即是其中的佼佼者。他于1925年至1930年赴法留学五年,归国后一直从事绘画创作和教育,毕生致力于油画的“民族化”,是将西方印象派色彩技法系统引入中国、并进行成功转化的一代先驱。

4月18日,周碧初百年前赴法留学的日子,“色彩之诗——周碧初捐赠艺术展”在上海油画雕塑院美术馆揭幕,通过涵盖其艺术生涯不同时期近120件代表性,首次完整呈现他一生非凡创造的脉络,以及他与上海、与齐白石等中国水墨界大家的交往故事。

中西融合道路上步履不停

“这是诗!这些诗是艺术,是音乐——诗的音乐!”展墙上,吴大羽看完周碧初画展后的一句赞叹,是本次展览的主题“色彩之诗“的出处,也是对周碧初绘画语言的高度概括。他的油画,既具有西方印象派明丽清新的色彩与质感,又富有中国水墨的灵动气韵和诗歌的隽永意境。这源于他对油画“民族化”多方位探索。

展线开端,陈列着一幅周碧初创作于1935年的《黄山之云》,这是他早期油画,画面比较简练概括、带有现代派绘画平面化的特征。虽然对比展线末端其近半个世纪后创作的同一题材作品《黄山夕照》,手法显得较为拙稚,但在中西融合的道路上,《黄山之云》是个清晰的起点,可以看出其吸收了传统水墨的构图方式。

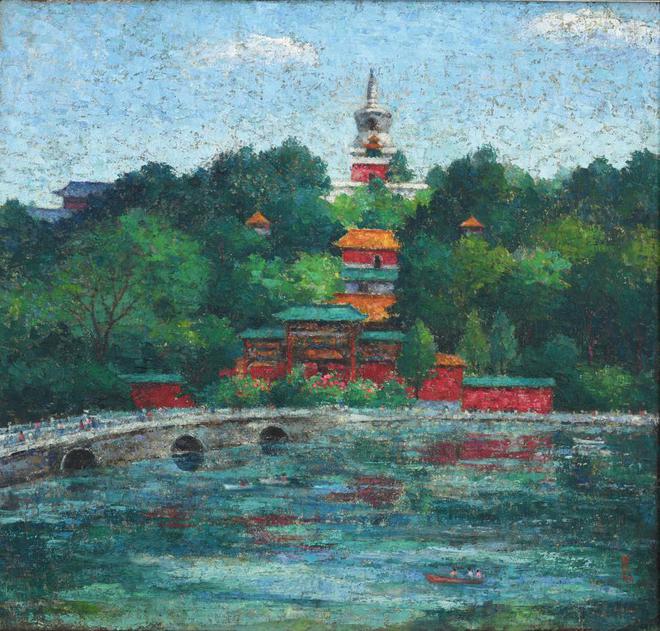

在不同时期,周碧初进行着多种风格的尝试。比如,《志在千里(陶马)》借鉴中国绘画的象征手法,将中国青绿山水的名作《千里江山图》与唐三彩组合,借此喻示自己归国后志在千里的远大抱负。《北海公园》化用中国民间装饰红绿黄的纯色对比,制造新颖脱俗的现代审美感受。长卷《井冈山茨坪全景》吸收中国山水的散点式构图,把不同视点的写生所得的景象连缀起来,展现广阔而绵延的视角。《东湖(绍兴)》将点笃法、米点皴,点苔等丰富的中国绘画“点笔”技巧用于油画,强化了色点的表现力,一笔之中“见形,见色,见意,见神采”。《鳜鱼》将鳜鱼、竹笋等物体组合成静物写生,以西方油画技法重构了中国花鸟画的意趣……他步履不行,不断创造,不断突破,变法到“衰年”,直至达成了色彩与诗境相融合。

“在东西方文化之间,在现代文明与优秀传统之间,周碧初是摆渡人,在他身后一代代新人茁壮成长,蔚然成林。”策展人李诗文说,水墨创作也伴随着作为油画大家周碧初一生的艺术实践。从本次展览可以看出,他结交了众多杰出的水墨画家,如齐白石、黄宾虹、潘天寿、陆俨少、唐云等。这种交往丰富了周碧初的艺术实践,给他研究中国水墨,推进油画的“民族化”带来有益的精神滋养、思想启示和语言经验。周碧初去印尼之前,特意委托徐悲鸿代他向齐白石购藏了一批作品,常赏玩、揣摩。此次展出的周碧初和唐云合作的纸本作品《虾》,体现了齐白石绘画对于周碧初影响至深。

上海是他的第二故乡

周碧初的艺术生涯和上海密切相关,他一生中大部分的时间是在上海工作和生活,上海是他的第二故乡。二楼展厅展出的两张手绘中英文双语旧海报,令人印象深刻。一张海报清晰地呈现了周碧初、朱屺瞻、陈抱一、钱鼎、宋钟沅曾经于1939年举办了“联合油画展”。另一张记载了周碧初曾经在大新公司四楼画厅举行过“周碧初油画风景展览会”。这证明,他在上海沦陷的孤岛时期,组织、参与多次画展。

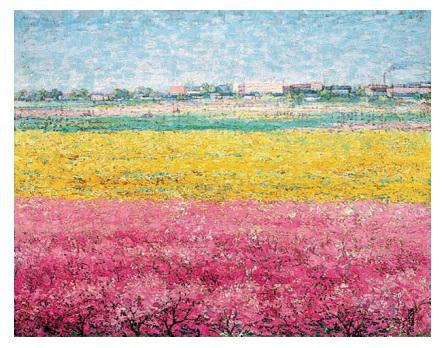

周碧初也创作了大量描绘上海风光、反映上海社会主义建设发展和生活场景的作品,成为上海城市珍贵的艺术记忆。此次展出的描绘上海近郊风光的《春色》,便是其中的代表作。画作中,他把玫瑰红的桃花、柠檬黄的菜花、粉绿的麦苗以及远处的厂房和住宅有节奏地组成宽狭不等的平行色块,远远看去,仿佛一道道彩虹。为了避免因色彩鲜艳而导致流俗,艺术家采用油画刀而非油画笔创作。用刀作画留下的生涩感和粗犷气息,使得画面显现出极强的质感与力度,整体上构成一种既恢宏、高亢,又拙朴、深沉的独特美感。作品创作于上世纪60年代,但在今天看来依旧先锋。

令人尤为感佩的是,周碧初及家属数十年间向上海捐献大批油画及文献作品。仅去年,其家属一次性向上海油画雕塑院捐赠了周碧初100件画作和4件具有史料价值的文献,为这座城市增添了一笔重要的文化艺术财富。上海油画雕塑院江梅透露,此次周碧初捐赠艺术展是该院建院60周年系列活动的首展,展览开幕同时,“周碧初艺术研究中心”揭牌。“未来将通过研究中心的平台,不断汇聚资源,展开对周碧初及其相关的20世纪中国现代美术的研究,探寻其独特内涵及历史与当代价值。”

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6