4月15日,在第30个“世界读书日”来临之际,由山东省作家协会主办,山东省文学馆、山东省文学院、山东大学作家书院、山东广播电视台文艺广播联合承办的赵德发长篇小说《大海风》新书分享会在济南举办。分享会通过嘉宾对谈、片段朗读、互动交流等多元形式,带领读者走进20世纪上半叶中国北方的渔业与航运历史。《大海风》作者、山东大学特聘教授、山东大学作家书院执行院长赵德发,山东省作家协会党组成员、副主席陈文东,山东省作家协会文学创作室(省文学馆)主任(馆长)刘青,山东大学文学院常务副院长马兵,山东大学文学院教授史建国,山东大学文学院教授、山东大学作家书院院长助理尹林,山东省第三十三届作家高研班学员、省作协部分干部职工和闻讯赶来的作家、文学爱好者参加活动。

分享会伊始,陈文东在致辞中表示,赵德发先生是当代山东文学的标志性人物之一,是一位文学创作的执着的坚守者、不懈的探索者。他的创作题材从乡土到传统文化到海洋,始终根植于齐鲁文化的土壤,却又不断突破地域与题材的边界,成为当代中国文学多元叙事的重要代表。《大海风》是赵德发先生继《经山海》《黄海传》之后,深耕海洋题材的又一力作,同时也是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的一部献礼之作。其独特价值,在于它既是陆地文明与海洋文明的对话,也是儒家传统与开放精神的融合。期待更多作家能像赵德发先生一样,以笔为帆,在传统与现代、陆地与海洋的碰撞中,开辟出新的文学航路。

省作协党组成员、副主席陈文东致辞

作为赵德发“海洋三部曲”的巅峰之作,《大海风》以20世纪上半叶中国北方渔业与航运史为经纬,将马蹄所渔村的烟火气息、青岛港口的商业脉搏、抗日战争的时代风雷熔铸一炉,通过主人公邢昭衍“从渔民之子到航运实业家”的人生轨迹,勾勒出中国近代民族工业在时代浪潮中的奋进与悲壮。这部入选中国作协“新时代文学攀登计划”、“十四五国家重点出版物规划”、山东省“齐鲁文艺高峰计划”的60万字长篇,一经出版便引发热烈反响,被《人民日报》《文艺报》等权威媒体誉为“海洋版的《子夜》”,更在3月22日的研讨会上获专家盛赞“具备茅盾文学奖品格”,入选2025年1-2月中国好书推荐书目、《中国新闻出版广电报》2025年2月优秀畅销书排行榜总榜。

省作协文学创作室(省文学馆)主任(馆长)刘青主持活动

分享会上,赵德发首次披露了创作《大海风》的“十年磨一剑”历程:自2010年起,他耗时三年采访老渔民、航运史专家,搜集资料,只为让笔下的海洋细节“经得起海风的推敲”。谈及从“乡土文学”到“海洋文学”的两次转型,他笑称自己是“从经验之内跳到经验之外”。写乡土是熟悉的土地,写海洋则是陌生的深蓝,但正是这种陌生感驱使赵德发不断探索,让海洋在中国叙事中走上文学的舞台。

嘉宾对谈

马兵作为对谈环节的主持人,以“两次转型”为切入点,抛出了许多精彩的问题。作为“九零后”青年学者,尹林从自身阅读体验出发,揭示《大海风》对年轻一代的独特价值。谈及青年作家的创作问题,尹林分享了一段动人细节:“作为年青写作者,我曾因30岁仍未写出满意作品而焦虑,德发老师却告诉我:我40岁才开始写第一部长篇《缱绻与决绝》。”文学创作从无‘太晚’之说,重要的是对经验的超越与对细节的敬畏。他进一步指出,《大海风》中“邢昭衍与父亲邢泰忍的代际冲突”具有深刻象征意义——父亲坚守“土地为本”的农耕思维,儿子则拥抱“向海而生”的开拓精神,“这种冲突不仅是个人选择,更是中国从传统社会向现代文明转型的缩影”。

史建国在对谈中进一步指出,小说打破了西方海洋文学“弱肉强食”的叙事框架,展现了中国海洋文明的独特性——邢昭衍在商战中拒绝“大鱼吃小鱼”的社会达尔文主义,反而联合同行抵御日本航运资本,体现了“以和为贵”的儒家智慧与民族气节。这种“海洋文明的中国表达”,让《大海风》超越了地域文学的范畴,成为解读中国近代化进程的重要文本。

在互动环节,现场听众踊跃提问,话题涵盖小说创作技巧、网络文学与传统文学比较、文学影视改编等方面。四位教授的解答为听众们带来了全新的视角和思考,现场听众们纷纷表示,通过这样的互动交流,不仅能够更深入地理解作品,还能在思想的碰撞中收获新的启发和思考。

山东广播电视台文艺广播的主播刘昕苑(罗兰)、周奕彤(海棠)、刘桢诵读精彩篇章

为让观众更直观地领略作品的魅力,分享会上,山东广播电视台文艺广播的主播刘昕苑(罗兰)、周奕彤(海棠)、刘桢诵读了《大海风》中的精彩篇章。他们声情并茂的演绎,让听众仿佛置身于文学与情感交织的海洋,对现实生活有了更深的思考和认识。

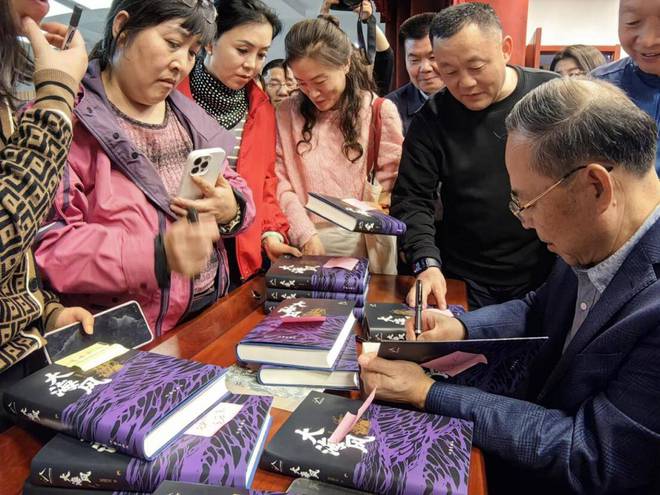

赵德发为读者签名

分享会最后,赵德发为现场观众签名留念。

这次活动还是即将启动的、由中国作家协会主办、山东省作协与华北五省(自治区、直辖市)作协共同承办的“中国作协第三届全民阅读季”的一项重要内容。刘青表示,未来将继续依托山东省文学馆这一平台,策划更多高品质的文学活动,助力优秀作品的传播,为公众提供更加多元化的文学滋养。

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6