大阪世博会,“中华书简”背后的“绿色科技”

来源:环球时报

【环球时报报道 记者 陈子帅】4月13日,2025年大阪世博会正式开园,以“中华书简”为设计灵感、外形宛如书卷展开的中国馆备受关注。大阪世博会中国馆全过程咨询总负责人、中国建研院建筑设计院院长孙建超在接受《环球时报》记者采访时表示,整个场馆的建设过程正是“绿色中国”理念的探索过程,也是中日两国文化碰撞、交流互鉴的过程。

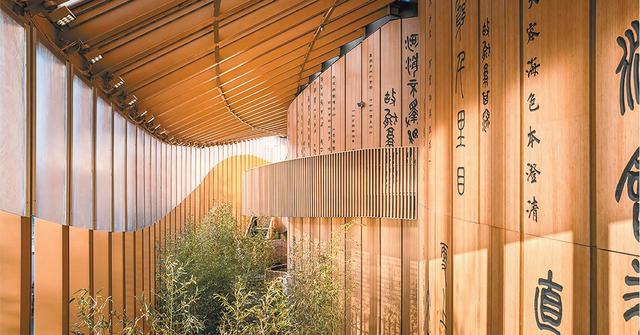

占地面积约3500平方米的中国馆,是大阪世博会最大的外国自建馆之一。该馆取形于中国传统的书简长卷,是一座以绵延展开的中华书简为外观的竹黄色建筑,让观众一眼就能感受到强烈的中国元素和浓郁的文化气息。

中国馆的外形与内部结构存在许多不规则的流线型形态,这对设计与建造带来了不小的挑战。据孙建超介绍,竹简板表面的文字是由中国美院书法家在纸上书写,再转拓至电脑软件,最后使用雕刻机在竹简板上进行雕刻。文字涵盖了篆体、隶书、楷书、行书、金文、甲骨文6种字体。为了最好地呈现设计效果,建造团队在国内搭建了1∶1的样板墙,经过精挑细选,最终确定了样板颜色和工艺方式。

2025年大阪世博会中国馆内景 (供图:中国建研院)

孙建超告诉《环球时报》记者,中国馆采用可逆的装配设计方案,主体钢结构构件全部在中国国内生产,所有构件均在国内完成预组装、预搭建后,拆分成不同种类、不同数量的钢构件,以“集装箱+散货船”方式分批运输至大阪世博园区内进行现场搭建。

此外,中国馆还采用了数字化的智慧管理模式,“通过跨境远程数字可视化辅助技术进行项目管理,有力提升了中国馆项目建设的安全性、自主性和可控性,全面展现了中国建造的智慧与实力。”

中国馆的主题为“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”。在建筑设计上,场馆也展现了中国的绿色发展理念。

孙建超告诉《环球时报》记者,中国馆项目所使用的钢结构材料、竹质材料、阳光板幕墙等均为可循环利用材料。例如,竹简墙材质选用了国内新型低碳固碳的竹质产品,该材料具有生长周期短、固碳能力强的优势。中国馆的建造方式为装配式,不仅组装精度及效率高,也便于后期拆除。中国馆还强调自然通风采光,更加绿色节能。

“中国馆项目全过程采用的多种设计建造技术,充分展现了‘中国建造’的综合技术实力和中国速度的优势,也是‘绿色中国’理念的成功探索与实践。”孙建超说。

中国馆在结构设计上也展现出了过硬的技术实力。例如,对屋顶曲梁形态的优化设计,有效解决了大跨度空间与抗震性能的双重挑战,并且节约了大量钢材,使得中国馆成为率先获得开工证的大型外国自建馆。

“中国馆的建设,充分应用了我国多项走在世界前列的建筑理念和技术,集中展示了中国建筑领域新质生产力。”孙建超说。

由于中国馆主体结构节点复杂多样、日本的建筑规范和标准与中国存在较大差异,中国馆的建设团队与日方专家进行了密切合作与沟通。“这让我深刻体会到跨国协作的挑战与价值。”孙建超表示,中国馆项目的顺利推进,体现了中日两国的文化碰撞、交流互鉴。

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6