来源:环球网

【环球网报道 记者 文雯】世界读书日即将到来之际,图画书作家周虹珉在接受环球网的采访中分享了她的创作经历与感悟,让我们得以深入了解这位用画笔勾勒出中国传统乡村与民居之美的艺术家。从语文老师到动画设计师,再到插画师与图画书创作者,周虹珉在不同的职业道路上汲取养分,最终将它们融入到自己的图画书创作中,为孩子们打开了一扇扇通往传统文化世界的大门。

环球网:您曾经的职业经历对您现在的创作产生了哪些独特的影响?

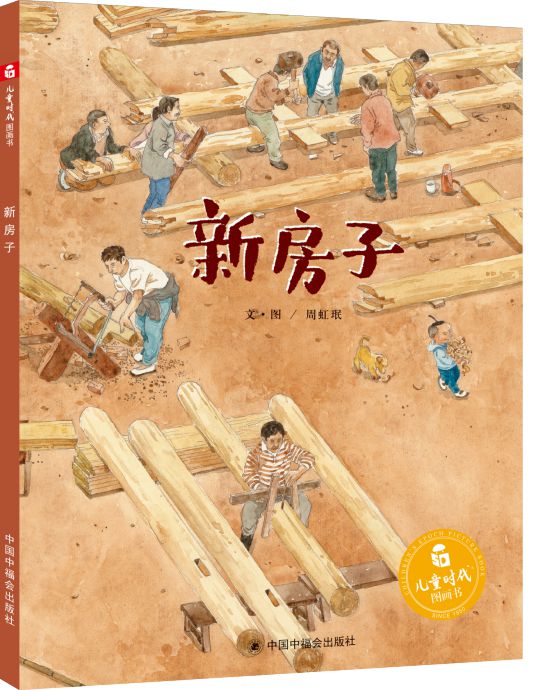

周虹珉:我最初是一名语文老师,几年后因为兴趣使然,辞职进入了动画行业,做了七八年的动画设计师,后来孩子出生,为了方便照顾,就转行做了插画师,同时在画室兼职做美术老师,大约十年后,觉得积累得差不多了,就尝试了绘本创作,有了第一本书《新房子》。

可能是动画行业的相关训练,我在创作绘本的过程中对细节的关注,画面的前后衔接,故事的连续、流畅都会多些关注;因为有长期跟孩子们打交道的经验,也会特别注意分解故事中的知识点,尽力使故事简洁明确便于理解,又乐意设计相应的深度,添加尽量多的细节,满足孩子们的探索欲。

环球网:您的图画书创作风格独特,既有细腻的情感表达,又有对中国传统元素的巧妙运用。这种风格是如何形成的?

周虹珉:我对历史、地理、人文一直有长久的兴趣,尤其爱去乡村游历,每次长途跋涉之后看到大山里的村落,总觉得惊叹不已,古老沧桑的房舍,炊烟袅袅的生活,说着方言的朴素老人和天真的孩童,和我们一样的过着日子,又和城市里的模式化生活有着巨大的差别。所以当有机会来创作一本关于民居建造的科普绘本的时候,我不太满足于仅仅着眼在民居建造本身,一座民居应该是一个故事的载体,它会述说一个关于家庭的故事,孩子的出生,家人的老去,长辈的寄托,某些精神的传承……

我很想借着绘本来跟孩子们讲述这样一个故事,关于村庄,关于房子,关于房子里生活的人们,我想他们会感兴趣的,就好像我在童年借着阅读满足探索世界的好奇心一样。

(周虹珉在侗寨采风)

环球网:在创作“我的家在中国”中国特色民居系列图画书时,您遇到的最大挑战是什么?您是如何克服这些困难的?有没有一些让您印象深刻的突破时刻?

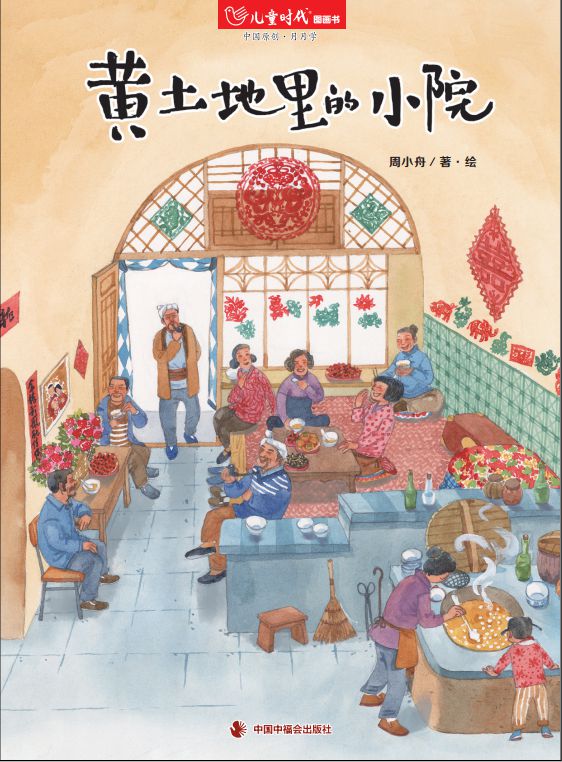

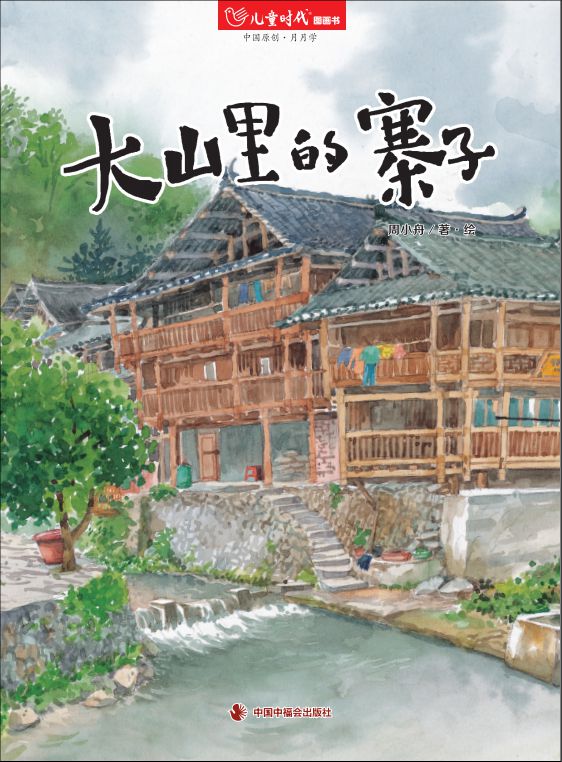

周虹珉:“我的家乡在中国”系列图画书是一套写给3—11岁儿童的中国特色民居图画书,介绍了陕西地坑院、贵州侗寨、内蒙古东部蒙古包、福建客家土楼这四个不同地域的特色民居。通过对西北、东北、西南、东南四地不同地域、民族特色民居建筑形态的建造过程和当地的民俗文化、生活方式的解读,展现了中华大地千百年来流传至今的生活技艺和生存智慧。为了能够真实表现这些古老而具活力的村庄,同时还要科学严谨的呈现当地民居的营造过程,绘本的准备工作是大量和烦琐的,除了会去当地采风,实际体验不同地域的民俗风情,还要借助电视剧,纪录片去了解整个地区的民俗文化的全貌,以便能提炼出最经典的乡村风貌,而建造技艺这一部分则是参考不少于两本或以上的专业书籍,以获得足够多的技术支持,这些准备工作耗费大量的时间和精力,最后能取用的仅仅是提炼出的一小部分资料,而我是乐在其中的,因为这样的机会也能满足我的探索欲。

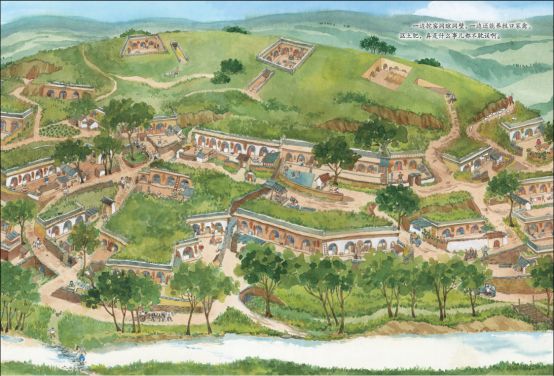

小小的一个绘本页数有限,科普的内容是重头戏,必须安排足量的比例。如果民居营造的过程是绘本的“干货”的话,围绕它的关于孩子和他的家庭以及整个村庄的故事就是包裹这个果仁的柔软的果肉,赋予了理性的科普内容以温柔的人文关怀,这份温情的关于村庄的表达如果不够多,我也是不忍心的,于是我安排了一个足足四页的大跨页,把整个村庄,每一户人家都安排进去,不只是村庄,还有山林,田野,溪水,梯田……村庄里的人家,劳作的、闲谈的村民,戏耍的孩童,以及尽力“塞”进去的足够多的细节。

环球网:“我的家在中国”系列图画书在艺术表现上有哪些新的尝试和突破?

周虹珉:这一系列的绘本为了形成内在的延续性,在叙事结构上是保持一致的。我设计了一个围绕这个建筑的小家庭的故事,同时也用一个更广的视角来呈现整个村庄的生活形态。

至于要论绘画技巧,这套书是很简单的,只是水彩和铅笔,偶有彩铅补充。在风格上也以写实为主,甚至还会故意保留一些质朴不修饰的痕迹,人物造型也会有些土气。画面的安排上,我也尽力做到张弛有度。特别是描述关于建筑营造的过程、细节,那是要去掉背景,凸显主题的。但是节制的表达之间,又忍不住要给孩子们安排一顿大餐过个瘾,这其实也是为了给我的表达欲一个出口,于是每本书必有一个大跨页,这也算一个用心的设计吧,唯有如此,才算表达到位了。

建筑不只是砖瓦土石的搭建,它其实是人类情感的庇护所,是传统文化的载体,乡村建筑之于人,是家族生活的一部分,古老乡村的群居形态极具活力,延续百年而依然生机勃勃,久居城市或偏居一隅的我们如果能借这一系列图画书深入了解之,又能启发小读者进一步探索的兴趣,那真是再好不过了。

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6