吴涤非|墨韵百年

墨韵百年

□ 吴涤非

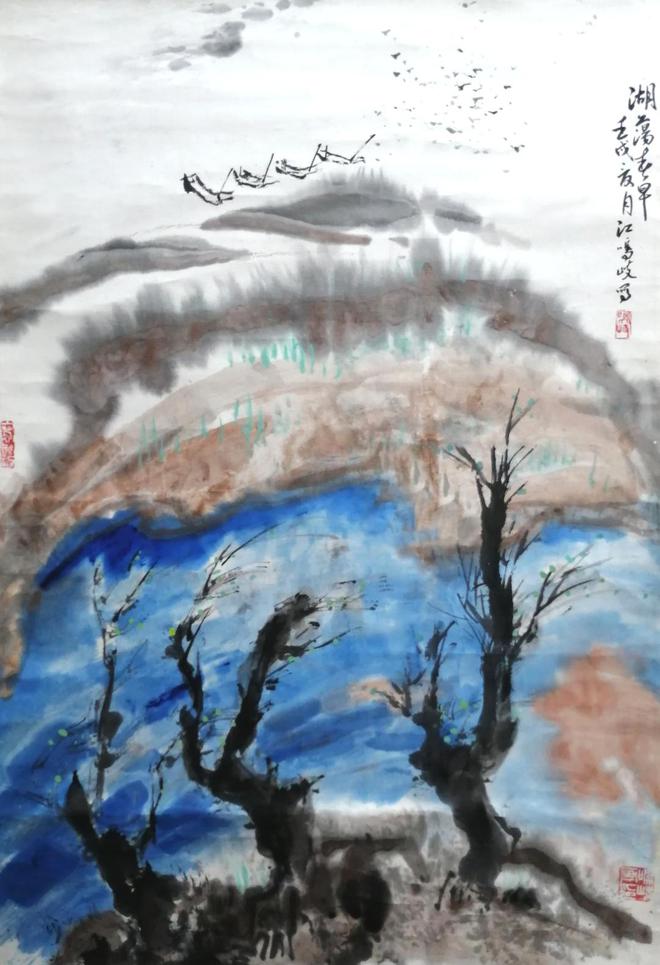

清明夜里下雨,在桌前翻看手机,屏幕上突然跳出江鸣歧先生的画作《湖荡春早》,这才想起今年是他一百周年诞辰。他的子女在网上举办的“百年诞辰忆风华”线上画展正在展出,那些带着岁月温度的作品,通过电子屏幕走进了千万人的视线。

江鸣歧《湖荡春早》

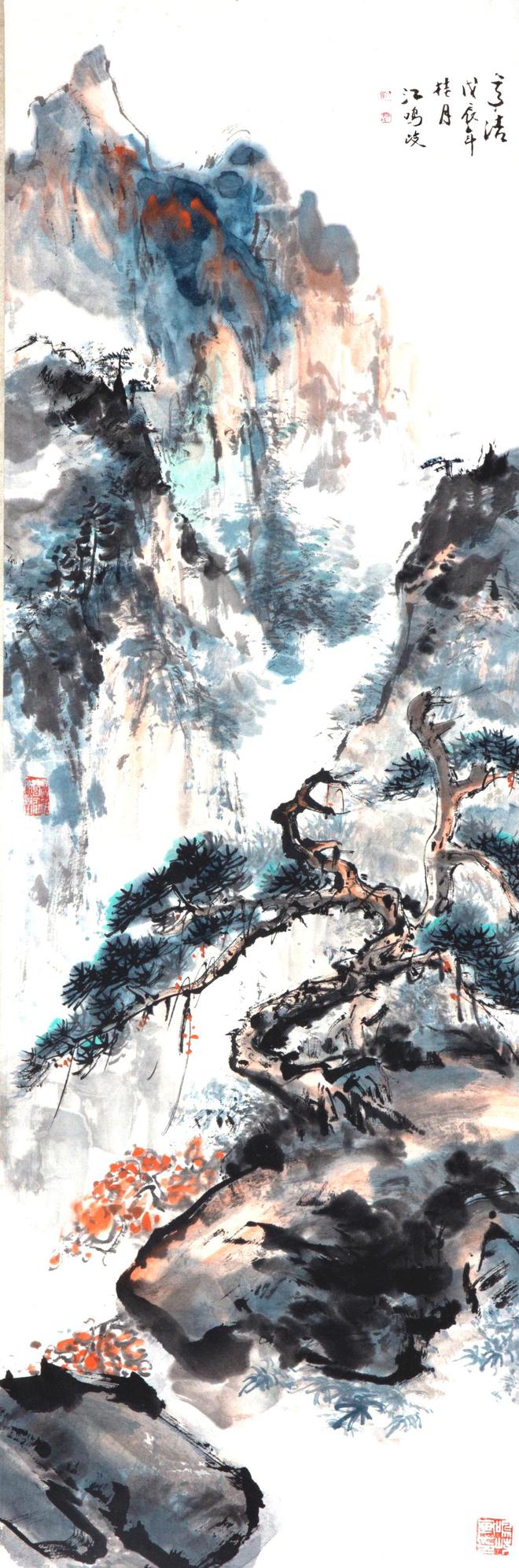

江鸣歧先生1925年生于安徽歙县,1952年从南京大学美术系毕业后,便一直在淮安师范任教。他平时衣着朴素,不爱讲究外表,却在艺术上充满创新精神。作为傅抱石的学生,他的国画紧跟时代,笔下皆是真性情;版画则将国画的写意与版画的刀工巧妙结合,既有木料的质感,又有水墨的韵味,画作透着平原水乡的生活气息。上世纪80年代末,他在艺术生涯的黄金时期回故乡办画展,却突发心脏病离世,令人惋惜。

线上展览分为三个部分,如同展开一幅长卷,串联起先生的艺术人生。

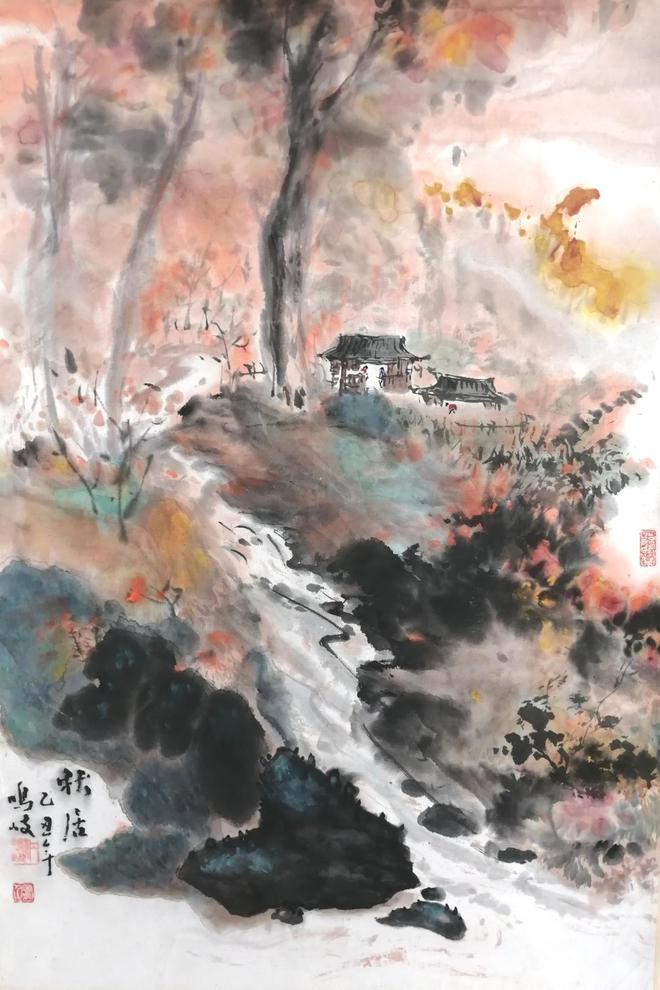

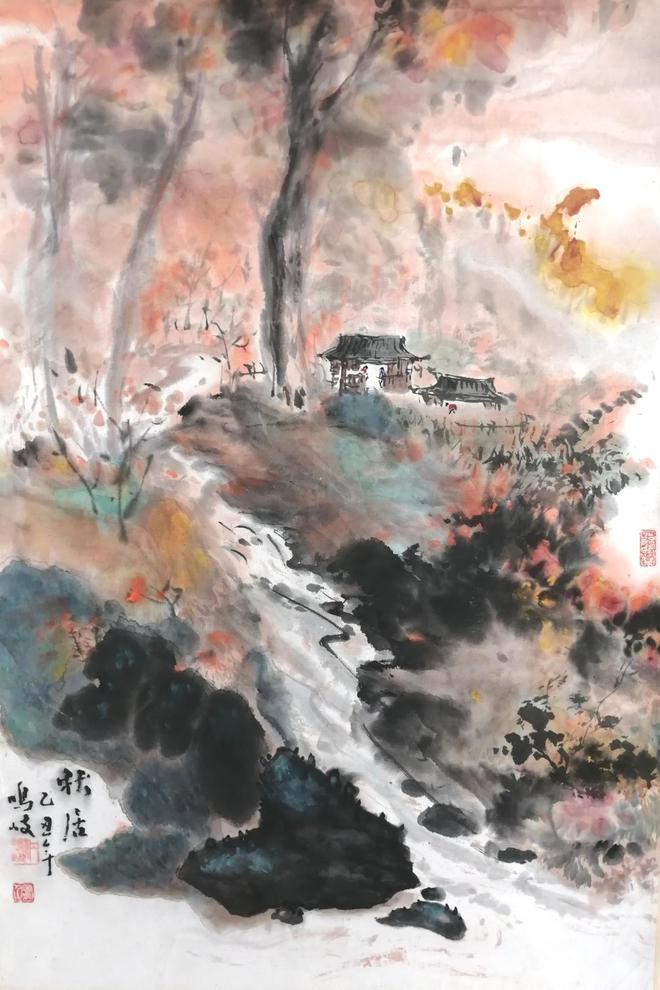

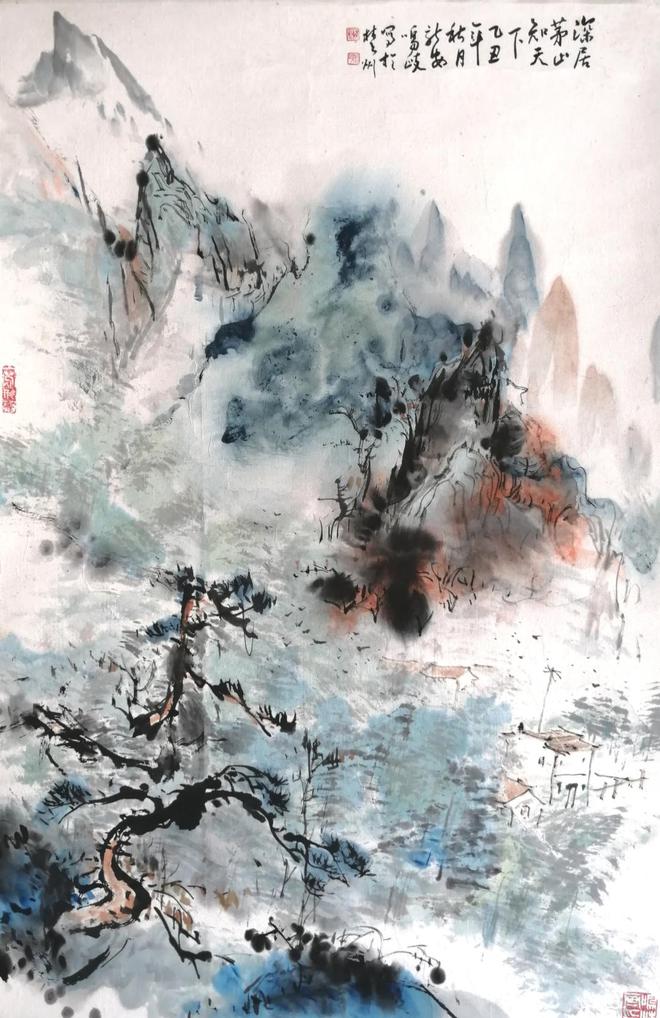

江鸣歧《秋居》

第一部分“徽风楚韵写丹青”里,故乡歙县的水墨画充满湿润的气息。白墙黛瓦上的雨珠仿佛随时会滴落,墙头的桃花用淡墨勾勒,透出雨后春天的清新;大运河边的油彩画,则带着潮湿的河风,岸边石头的青苔与远处的船影,色块交织,如同流动的河水。看着这些画,不难想起他背着画箱走街串巷的模样,调色板上斑驳的石青、赭石颜料,原来每一笔都带着他触摸过青石板、老树皮的真实温度。

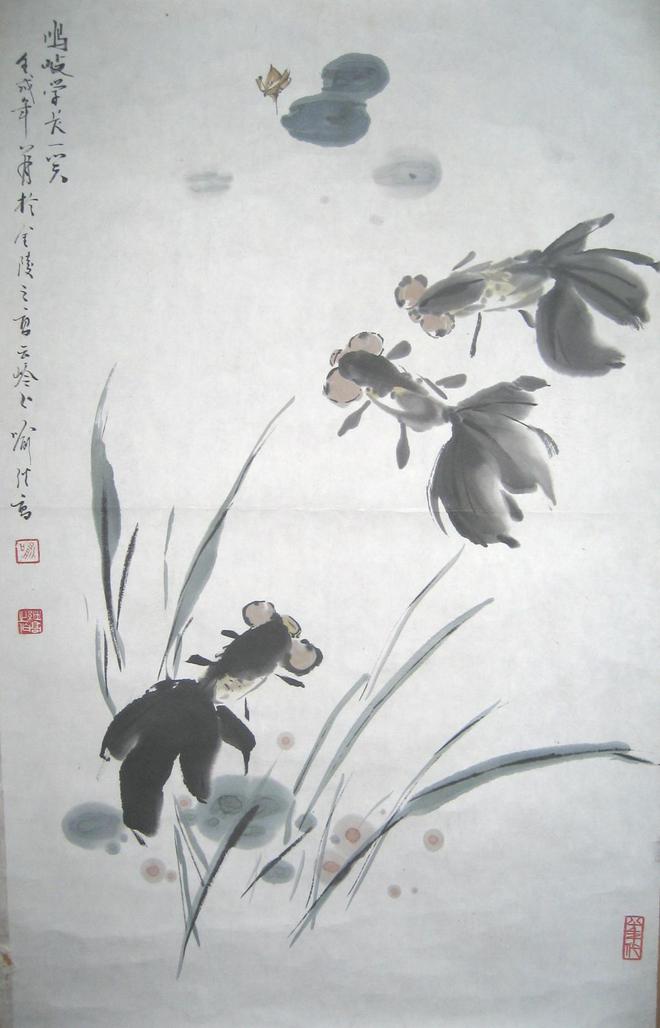

喻继高《金鱼》

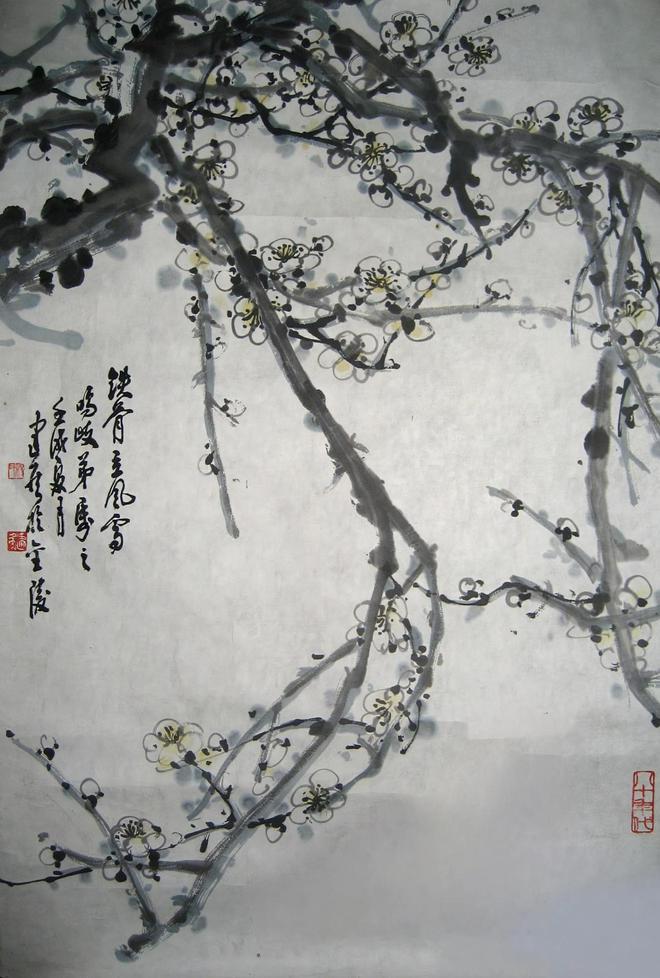

第二部分“翰墨同侪呈七彩”展示了他与友人的作品。杨建侯的寒梅带着南京的雪气,枝丫上的飞白像落雪,仿佛能闻到冷香;张立辰的墨竹竹叶浓淡相间,好似有风吹过竹林;喻继高的水墨金鱼栩栩如生,藏着他们交往的故事;丁迺武与他合作的荷花仕女,衣裙上一点酒红,让人想起文人酒后作画的随性。最动人的是孙向阳临摹的《声荡湖上》,画面小路上一串模糊的脚印,放大可见笔道的顿挫,那是当年师徒冒雨写生时,湿笔在纸上晕开的痕迹,泛黄的画纸里,全是时光浸泡的回忆。

杨建侯《铁骨立风雪》

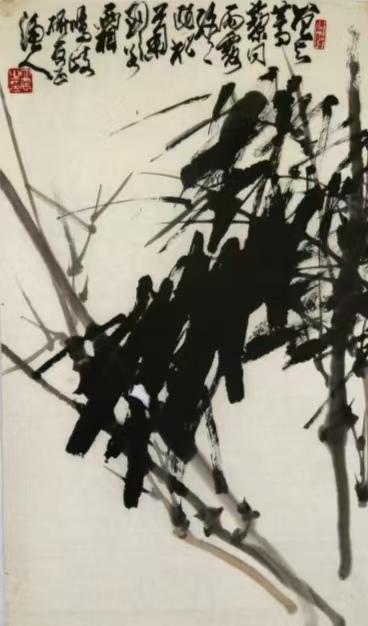

张立辰《墨竹》

丁迺武 江鸣歧《 荷花仕女图》

第三部分“青蓝相继续辉煌”是学生们的作品。留言区里,学生们的回忆温暖而具体:有人记得老师改画时总穿洗旧的蓝布衫,袖口的石青颜料洗了几十年都没洗掉;有人记得他在洪泽湖边教大家观察柳芽,说“老笔可生新花”时,眼里闪着比春光更亮的光。画室的穿堂风、砚台里的剩墨、裁纸时的刀声,这些日常细节,都成了艺术传承的印记——原来传承不在高深的理论中,而在这些充满烟火气的小事里。

再看《湖荡春早》,虽然电子屏没有宣纸的质感,却能看清每处细节:近处老柳的新绿是一笔一笔勾勒出来的,每片叶子都像刚从寒冬苏醒;湖水的蓝色明亮鲜活,让人感受到春天解冻的气息;中间的渔舟停在岸边,船上的墨痕顿挫有力,仿佛渔人即将启航;远处湖面的大片留白,虽无笔墨,却让人联想到波光与风声,感受到春日的热闹。他曾说“墨色要等天光”,如今才懂,每处留白、每抹湖蓝,都是时光沉淀的结果。

留言区里,有边疆的观众说:“在帐篷里看画,感觉春天穿过屏幕钻进了毡房。”还有海外游子说:“看见新安江的雾,就想起小时候和爷爷在江边晨跑的情景。”这正是先生常说的“画画要让人懂”——当《湖荡春早》的新绿在西北汉子的手机里生长,当大运河的风声在异国游子的记忆中响起,墨色里的百年时光,就在千万人心中续写新的篇章。

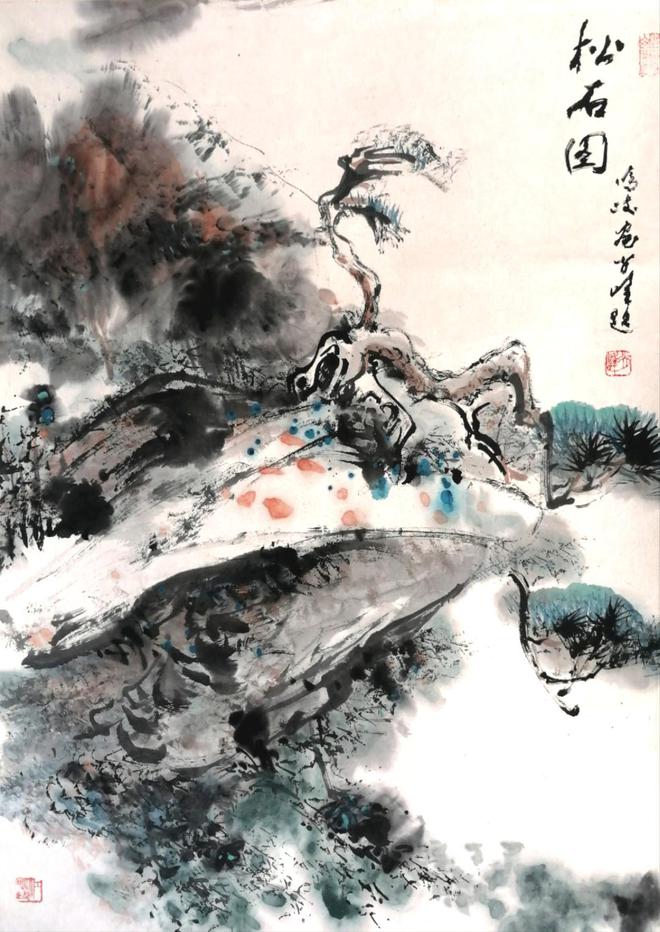

江鸣歧《松石图》

江鸣歧 《高洁》

晨雾散去,手机屏幕暗了又亮,《湖荡春早》依然静静展示着。画里的老柳每年都会抽新芽,我们隔着屏幕与时光相望,却都看到了同一个春天——艺术的传承,从不是固守旧法,而是像先生说的“老笔生新花”。百年时光,在笔墨间不过是淡淡晕染,而画中的春天,永远鲜活如初。先生的艺术之风,至今仍在人们心中吹拂。

江鸣歧《秋居》

江鸣歧《 茅山春色》

(作者为淮安市淮安区教师发展中心高级讲师)

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6