千万别忌口?研究发现:吃甜食,会更长寿?是真的假的

吃糖,竟然不一定短命?反转来了。日本一项历时10年的队列研究,居然发现:适量摄入甜食的老人,比同龄人活得更久,生活质量也更高,认知能力下降速度更慢。这不是反了天?过去嚷嚷着“戒糖保命”的人,怕不是要破防了。

你以为糖是原罪,殊不知老年人适度放开吃点糖,可能反而是“续命操作”。怎么回事?论文摆在那,数据也扎实得很。这不是给糖洗白,而是告诉你:糖,不是你想象中的那个坏东西,尤其在老年阶段,它的角色复杂得很。

别急着拿“高血糖”“糖尿病”这些大帽子扣下来。事实往往比你想的更细腻。真正决定糖对健康的,不是吃不吃,而是怎么吃、什么时候吃、吃多少、吃什么样的糖。全盘否定,才是最大的不科学。

糖本身不是毒药,人类对甜的偏好,是进化筛选的产物。人类婴儿天生就喜欢甜味,这是写在基因里的生物本能。到了老年阶段,味觉逐渐退化,甜味成了最先还能感知的味道之一。

能刺激食欲,缓解抑郁感,维持基础能量供给。这时候“忌口”反而可能带来负面影响。

再说一遍,研究可不是民科胡说。日本京都大学跟踪了超过1800名65岁以上的老人,发现那些摄入糖量排在中位偏上的群体,死亡率反而最低。尤其是那些在早餐或午餐适量摄入天然甜品(如水果、麦芽糖点心)的老人,认知能力保持更好,抑郁评分更低。

老年生活的关键,不是一味忌口,而是会吃。在精致糖和天然糖、在摄入频率和总量之间找到平衡。不是一口不沾,而是精准控制节奏与质量。这不是“纵容”,而是“统筹”。

很多老年人因为“怕糖”,反而低血糖频发。尤其那些正在控制饮食、减少主食摄入的群体,如果不适当补充糖分,很容易出现头晕、乏力、反应迟钝。更严重的,甚至会诱发认知障碍进程加快。

老年人不是小孩,不能用“糖就是坏”的一刀切标准去管理健康。科学不是极端主义,而是精准主义。糖,在老年人生理系统中,扮演的是“辅助燃料”的角色。尤其是脑部,每天对糖的需求,基本不变。

别再拿年轻人的代谢标准套在老年人身上。代谢率下降,营养吸收效率变低,适当糖分反而能稳定血糖,提供即时能量。而且糖的摄入,跟胰岛素抵抗之间,并非简单线性关系。过度戒糖,反倒可能让胰岛素系统更迟钝。

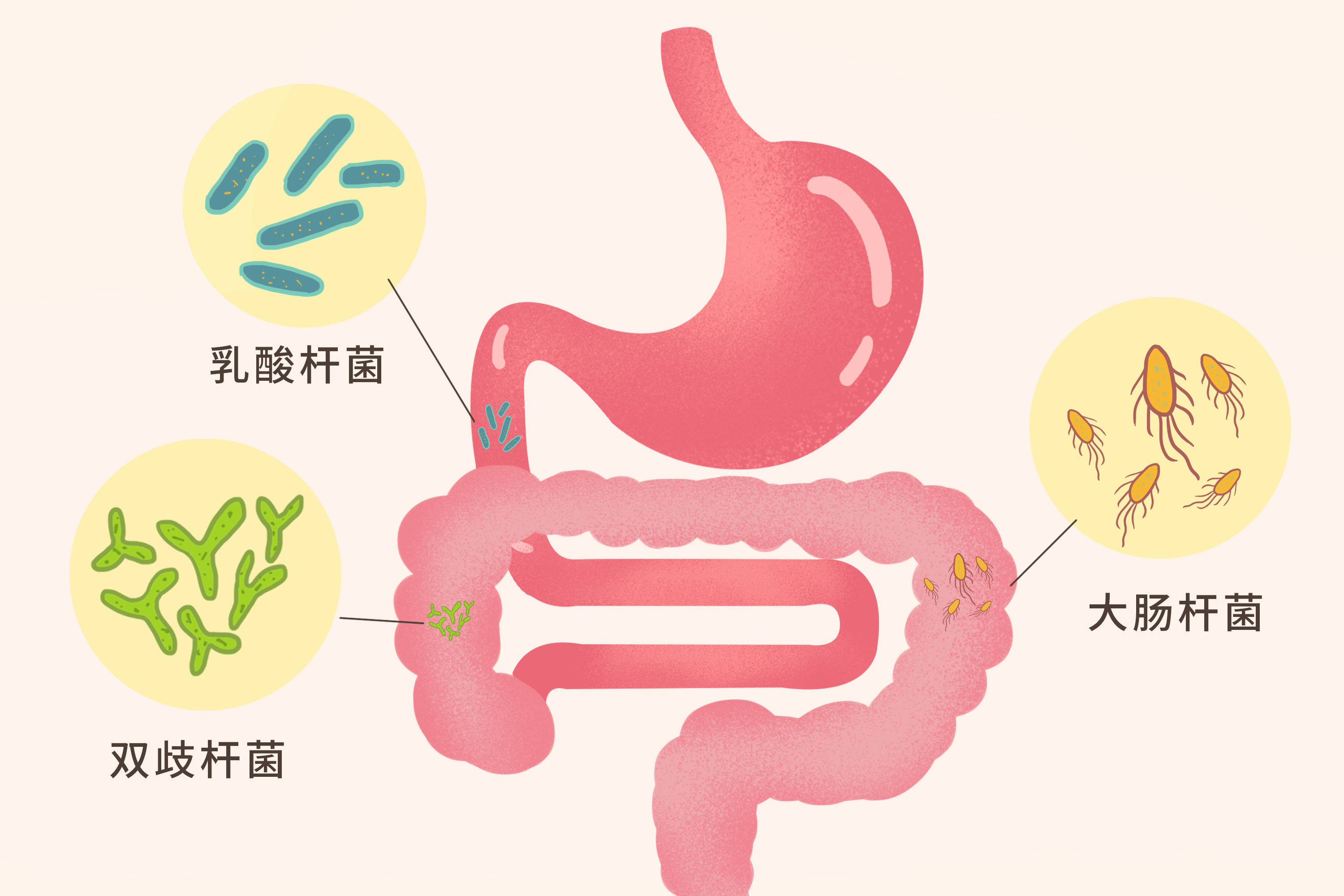

搞笑的是,一些“健康达人”为了控糖,天天吃“无糖食品”,结果摄入了大量的人工甜味剂。这类成分对老年人肠道菌群、神经系统的影响,远比天然糖更复杂。所谓“无糖”,可能是更大的陷阱。

吃糖也不是放飞自我。关键在于糖的类型和搭配方式。精制糖、浓缩果糖这些工业化加工产物,确实该少碰。但像红枣、香蕉、蜂蜜、糯米制品等天然含糖食物,在合理范围内摄入,对老年人反而是“温和的能量注射”。

甜食不等于垃圾食品,别把所有甜味一棒子打死。比如一小块黑芝麻糯米糕,既满足口腹之欲,又提供了复合碳水和一定脂肪酸,对老年人而言,堪称“甜而有道”。

认知保护。有研究指出,适当糖分摄入能维持脑内葡萄糖供应,帮助神经递质合成,延缓大脑退行性变化。这并非“吃糖变聪明”的魔法,而是维持正常脑功能所需的“最低燃料”。

糖还能影响情绪稳定性。老年抑郁症患者,普遍存在味觉迟钝和饮食结构单一的问题。甜食的适当介入,在心理层面提供了即时满足。情绪稳定,睡眠改善,身体代谢反而更有节律。这才是“糖的心理疗愈力”,不是玄学。

糖的摄入也讲“时间逻辑”。空腹吃糖,血糖波动大;但在正餐中间或之后摄入,血糖曲线平稳,身体接受度更高。选择在清晨阳光下吃一块小点心,比晚上窝在沙发上啃蛋糕,健康指数高太多。

吃糖不是堕落,而是策略。尤其是身体基础条件稳定、代谢指标可控的老年人,不该被“糖=毒”的话术绑架。科学的饮食观,是基于个体差异和动态调整原则的。

别再用“糖尿病”来吓唬一切老年人。现代糖尿病的管理理念,早就不再强调“完全戒糖”,而是注重“总热量控制”和“GI值管理”。而那些不吃糖却天天摄入高GI米饭、面条的老年人,才是“假控糖真超标”。

营养多样性。甜食不是主角,但也不是反派。它是饮食结构中的“点睛之笔”,吃得对,能让整盘棋活起来。不吃糖的老年人,往往饮食失衡,缺乏热情,连社交活动都减少了。

吃糖,也是一种社交能力的延续。比如一起喝下午茶、吃个小饼干,都是老年人维系社交圈的重要方式。完全禁糖,等于切断某种生活的连接。身心健康,缺一不可。

吃糖的方式,也能体现一个人对生活的掌控感。选什么糖、怎么吃、吃多少,都是“自主饮食哲学”的组成部分。老年人不是弱者,不需要被动接受“忌口”命令。他们需要的是“吃得明白”。

那些“糖吃不得”的话术,是时候升级了。不是不要吃糖,而是要吃得有章法、吃得有尊严。活得久不稀奇,活得自在才是真。

糖与尊严。一个能自主选择饭后甜品的老人,往往是精神状态更饱满、生活意志更积极的。别再让“健康焦虑”毁掉他们最后的味觉愉悦。

(健康责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6