本文转自:生命时报

受访专家:北京大学人民医院内分泌科主任 纪立农

本报特约记者 钟艳宇

当前,我国成年人超重率达34.3%,肥胖率达16.4%,每6个孩子中就有1个超重或肥胖,超重肥胖相关高血压、2型糖尿病发病率年增5%。近日,北京大学人民医院内分泌科主任纪立农教授作为共同牵头人,联合18个国家50余位专家制定《2025年肥胖管理全球实施指南》(下称《指南》),首次基于亚洲人群“腹型肥胖高发、胰岛素敏感性低”的特点,为国人提供科学的体重管理方案。

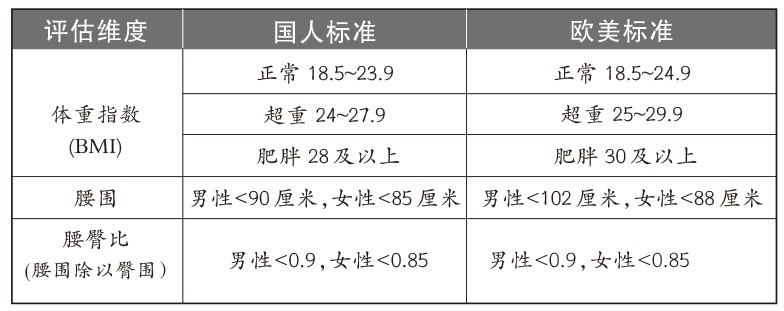

“用欧美标准(体重指数在30及以上为肥胖)衡量国人,会漏掉近70%的高风险人群。”纪立农解释,我国居民对肥胖的“耐受度”远低于欧美人群,当体重指数[BMI=体重(公斤)÷身高(米)的平方]达到24(即欧美标准正常上限)时,高血压风险就会增加2.8倍;BMI在28及以上时,2型糖尿病风险飙升4.3倍,相当于欧美居民BMI达到30及以上的风险水平。同时,即便BMI正常,我国男性腰围在90厘米及以上、女性在85厘米及以上,代谢综合征风险仍会增加1.9倍。因此,我国的“健康体重线”应比欧美更严、更精准(如表)。

《指南》还根据我国不同层级医疗机构的医疗资源,给出体重管理的“适配方案”。比如,居民在一线城市三甲医院可通过CT来检测内脏脂肪,治疗方面可遵医嘱用药,手术方面可选胃旁路术;乡村卫生所可通过“BMI+腰围”筛查超重肥胖,如无减重药物可用,可采用严格饮食控制如地中海饮食简化版、快走等方案加以防控。

所有超重肥胖人群都可遵循“基础生活方式-进阶药物-强化手术”的阶梯原则,同时引入AI技术,管理好体重。

基础层:生活方式干预。饮食的核心原则是“能量负平衡+长期坚持”,建议每天少摄入500~750千卡,推荐四类证据充分的饮食。一是地中海饮食,强调多吃蔬菜,选择橄榄油;二是得舒饮食,强调减少盐分摄入;三是16:8饮食法,每天在8小时内进食,其余16小时只喝水等;四是高蛋白饮食,遵循每天摄入蛋白质1.2~1.6克/体重(千克)。运动方面,每周至少进行150分钟快走、骑车等有氧运动,同时进行2次抗阻训练,预防肌肉流失;久坐族建议每30分钟起身活动2分钟,降低血糖波动。另外,建议撰写自己的体重日记,日常吃饭时不看电子屏幕,每顿饭都细嚼慢咽,吃饭时间至少20分钟,可将减重效果提升40%。

进阶层:药物治疗。《指南》建议使用减重相关治疗药物,并将这些药物根据不同层级医疗机构的资源供给情况、患者肥胖程度、年龄等,分为“一线优先”“次选”“不推荐”。需注意,所有药物都需遵医嘱使用。药物治疗无需等到生活干预失败再进行,符合条件者,如BMI在27.9及以上、合并高血压者,可在生活干预的同时启动药物治疗,但需定期评估,以调整药物剂量。

强化层:手术治疗。手术治疗是重度肥胖者的最后选择,包括胃旁路术、袖状胃切除术等,适用于BMI在37.9及以上且有重度睡眠呼吸暂停等严重并发症者,或BMI在35及以上(亚洲人群在27.5及以上)、合并糖尿病且干预无效者。需注意,术后需终身补维生素D。

另外,AI也可赋能体重管理,通过分析电子健康记录,来识别超重肥胖高风险者,生成个性化方案,也可通过智能手环远程监测,助力资源受限地区实施居民体重管理。

体重管理不是短期“减肥任务”,而是陪伴一生的健康习惯。纪立农强调,这份指南的核心是让体重管理回归健康本质,根据国人身体特点和医疗资源找到“能坚持、有效果”的方案。管理体重并不难,平时可先计算BMI、测量腰围。若超标,医疗资源充足地区居民可从“地中海饮食+每周150分钟运动”开始,资源受限地区居民从“每天少喝1杯奶茶+多走20分钟”开始。另外,若合并高血压、糖尿病,建议及时找内分泌科医生评估是否需要药物干预。▲

(健康责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6