咳嗽发热别慌 三步区分肺结核与肺炎

发热、咳嗽是常见的呼吸道症状,但背后可能藏着不同的问题——肺结核和肺炎在表现上很像,可治疗思路完全不一样,得从症状、体征、高危人群等多方面仔细区分,才能选对应对方式。

典型症状:肺结核慢、肺炎急

肺结核最核心的几个表现:咳嗽超过3周总不好(多是持续性干咳),夜里频繁盗汗(约6成患者会有),还有体重悄悄下降——半年掉超过10%就得警惕。尤其是盗汗,大多在凌晨2-4点发作,和体温波动有关,是肺结核比较有特点的表现。

肺炎则相反,起病特别急:突然高热(体温常超39℃),胸口疼(7成多患者会出现),还可能咳出铁锈色痰(约4成半的人有这情况),症状进展很快,往往一两天内就觉得难受得厉害。

特殊体征:这些表现要留心

肺结核患者里,约4成会出现声音嘶哑,这是喉返神经被结核影响导致的。这种嘶哑和慢性咽炎不同,不是时好时坏,而是持续存在且慢慢加重,得特别注意。

肺炎患者可能出现“肺实变”的典型体征:医生用手摸胸部时,能感觉到语音震颤变强;叩诊胸部,声音会变浊;听诊还能听到类似支气管呼吸的声音,这些都是肺炎的信号。

高危人群:免疫力弱的人更易中招

免疫力低的人得肺结核的风险更高:糖尿病患者发病风险是普通人的3倍多;HIV感染者风险更是高达27倍。65岁以上老人因为细胞免疫功能衰退,结核复发风险是普通人的8倍多。小婴儿免疫系统没发育好,一旦感染结核,发展成粟粒性肺结核(更严重的类型)的概率高达5成多。

检查鉴别:CT和化验是关键

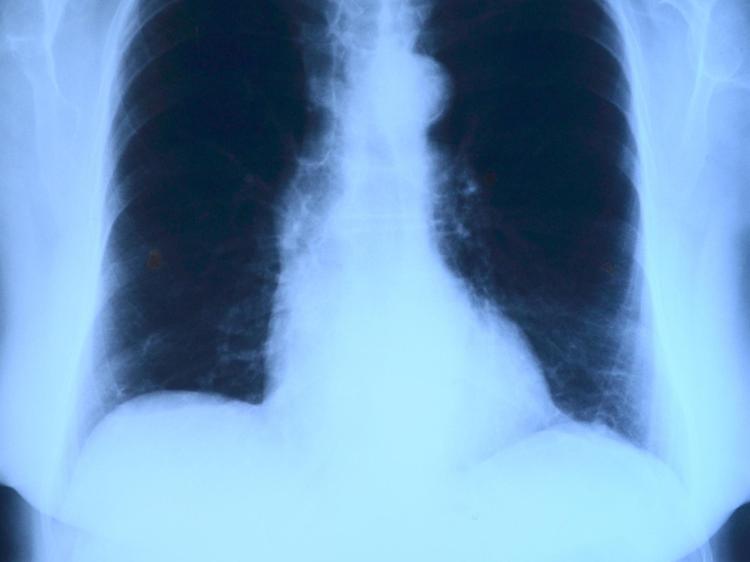

胸部CT能帮着区分两者:如果CT上有“树芽征”(判断结核的敏感度81%)、小叶中心性结节,更倾向于结核;如果是大片的“大叶性实变影”(判断肺炎的敏感度89%),则更支持肺炎。

实验室检查也有用:结核感染T细胞斑点试验(T-SPOT)的特异性达92%,能准确识别结核;肺炎患者的C反应蛋白通常会显著升高(超过100mg/L),是炎症的信号。

预防与治疗:别乱搭

预防上,新生儿要接种卡介苗(能降低约7成感染风险);糖尿病患者要把糖化血红蛋白控制在7%以下,能减少结核感染风险。

治疗得严格分开:肺结核要用标准化四联抗结核方案,得连续用6-9个月,不能随便停药;肺炎则要根据感染的病菌选敏感抗生素,通常用10-14天,具体得听医生的。

出现这些情况,赶紧就医

如果咳嗽超过3周总不好,还伴随体重下降,一定要在2周内做这几项检查:晨痰抗酸杆菌涂片(早上的痰阳性率最高)、胸部CT平扫、结核菌素皮肤试验。

平时要做好防护:戴医用外科口罩能把飞沫传播风险降低7成多,密闭空间(比如电梯、地铁)里建议每4小时换一次口罩。别自己随便吃广谱抗生素,不仅可能掩盖结核症状,还会让结核杆菌耐药的风险增加3倍。

最后要提醒的是,维生素D水平和结核感染风险有关——水平越低,风险越高。建议每天晒30分钟太阳,把血清25(OH)D维持在30ng/ml以上。家里多通风,每小时至少换3次空气,能有效减少空气中的结核杆菌数量。

总之,肺结核和肺炎虽然症状像,但通过“慢 vs 急”的症状特点、特殊体征、检查结果,其实能区分开。如果有持续咳嗽、体重下降这类“反常”表现,一定要及时查清楚,早干预才能早好。

责任声明:本文仅为健康科普,内容不构成用药或医疗指南,建议出现健康问题请及时就医。

(健康责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6