脑血管狭窄分级预警——早期干预降低卒中风险

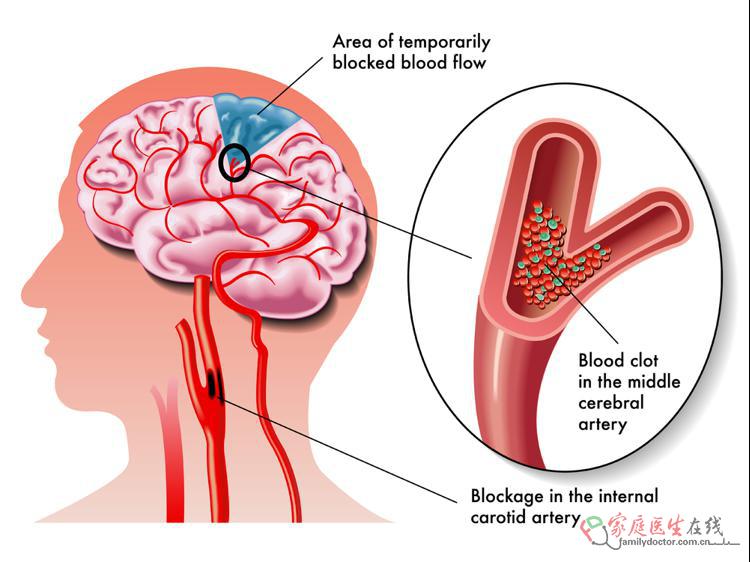

脑血管狭窄是动脉粥样硬化的常见表现,就像输油管道慢慢被堵,一旦狭窄超过一定程度,会让大脑供血不足,甚至引发缺血性卒中(脑梗)。接下来从狭窄的表现与评估、颈椎退变的影响、治疗策略及自我监测四个方面,帮大家读懂脑血管狭窄的关键信息。

一、狭窄程度分级与临床表现

根据国际常用的北美症状性脑卒中试验法(NASCET)标准,脑血管狭窄程度分三级:轻度狭窄(<50%)时,身体的代偿机制能维持正常脑供血,约82%的人没明显症状,但血流已经有变化;中度狭窄(50-69%)会出现间歇性供血不足,比如突然一只手或腿无力、短暂单眼看不见、说话不清楚、走路不稳;重度狭窄(≥70%)时,脑血流量降到临界值,72小时内发生脑梗的风险比正常人高5.8倍。

值得注意的是,约35%患者的首发症状是认知问题,比如记不住工作内容、注意力不集中,容易被当成神经衰弱。建议40岁以上的人每年做经颅多普勒超声联合磁共振血管造影检查,早发现潜在问题。

二、颈椎退变与椎动脉供血关系

颈椎老化(退行性变)和椎动脉供血不足关系很密切。首先,从解剖结构看,如果第1-2颈椎的横突孔距离与椎动脉外径的比值小于1.5,颈椎活动时容易挤压血管;其次,长时间低头(超过45度)会让椎动脉血流速度降低15-20%,长期保持这个姿势的人降幅能达28%;另外,颈椎生理曲度消失超过12度的话,椎动脉受压的概率会高2.1倍。

临床发现,椎动脉起始部狭窄的患者中,67%有颈椎病病史。所以颈椎病患者要定期做椎动脉超声检查,枕头高度保持8-12厘米,才能维持颈椎正常生理曲度。

三、多维度治疗策略

现代医学针对脑血管狭窄有三级干预体系:第一,药物治疗,他汀类药物联合抗血小板治疗能让斑块更稳定(稳定性提升76%),需定期监测肝功能及肌酶水平;第二,介入治疗,血管内支架成形术适合有症状且狭窄≥70%的患者,新一代药物涂层支架术后1年的血管通畅率达92%;第三,康复管理,术后规范运动康复(每周150分钟中等强度运动)能改善血管内皮功能42%,建议联合Omega-3脂肪酸补充。

最新研究显示,他汀联合PCSK9抑制剂能把低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)降到0.6mmol/L以下,明显延缓斑块进展。

四、自我监测与预防措施

大家可以建立三级预警机制来自我监测:第一,基础监测,每天晨起试试握力,要是单手系鞋带困难持续3天,要警惕;第二,视觉评估,单眼黑朦(突然看不见)持续5分钟以上,应立即就医;第三,平衡测试,闭眼睛单腿站立的时间比之前下降50%,提示前庭系统可能受损。

对于没有症状的狭窄患者,建议每6个月做脑血流图检查。流行病学研究显示,30%无症状患者已经有区域性脑血流降低,早期干预能让卒中风险下降64%。

脑血管狭窄是威胁脑健康的重要因素,从了解狭窄的表现、重视颈椎的影响,到规范治疗和自我监测,每个环节都不能忽视。无论是有症状还是无症状的人群,定期检查、调整生活方式都是预防卒中的关键,早关注、早干预才能更好保护大脑供血,降低风险。

责任声明:本文仅为健康科普,内容不构成用药或医疗指南,建议出现健康问题请及时就医。

(健康责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6