研究发现:人每天少吃一点坚果类,肾脏的代谢异常风险或会降低?

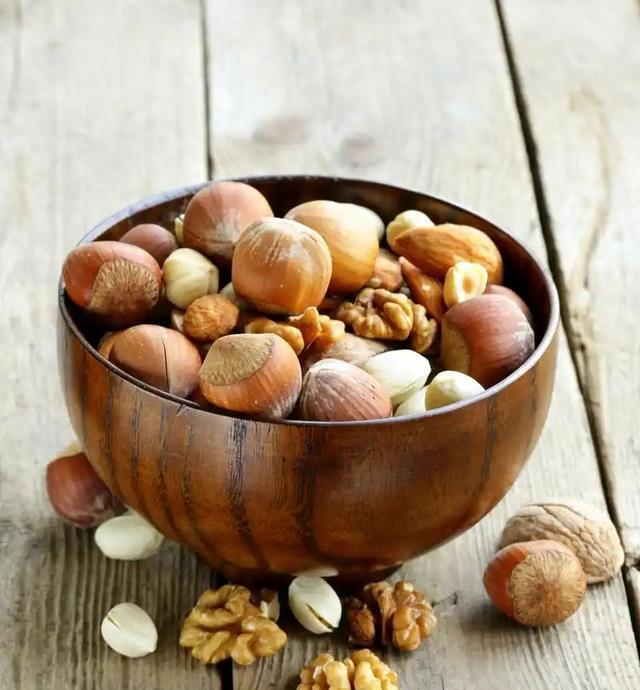

坚果,这个被贴上“健康”标签的食品,一直以来都是许多人餐桌上的常客。富含优质脂肪、维生素E、微量元素和膳食纤维,坚果不仅营养丰富,还被很多人当作日常标配,尤其是对那些有血脂控制和心脑血管预防需求的人来说。

然而,最近的一项研究却给我们敲响了警钟:坚果,可能并不适合所有人,尤其是肾功能不稳的人。

坚果摄入与肾功能:隐藏的风险

一项针对超过13000名亚洲受试者的长期饮食干预调查发现,每天摄入坚果超过40克的人群,其肾小球滤过率下降速度比控制组更快,尿蛋白检出率高出17%。虽然这个差异不算极端,但足以让我们反思:吃坚果这件事,是不是也得看身体条件说话?

很多人并不清楚,坚果虽然营养密度高,但代谢负担也不轻。坚果所含的植物蛋白在体内代谢时会产生较多氮废物,而这些废物大多由肾脏排出。正常人每天摄入适量坚果,肾脏代谢负担可以轻松应对。

但如果本身肾功能就处于亚健康状态,比如有早期慢性肾病、尿酸偏高、水肿、夜尿增多等症状,再大量摄入高蛋白食物,无疑是推着肾脏“加班加点”。

植物蛋白≠安全蛋白

研究数据显示,坚果中约70%以上的蛋白成分为球蛋白、谷蛋白类,这些在分解后同样会释放含氮废物,只是速度比动物蛋白慢。肾功能越弱,清除能力越差,哪怕是“好蛋白”,累积也会造成毒素堆积。

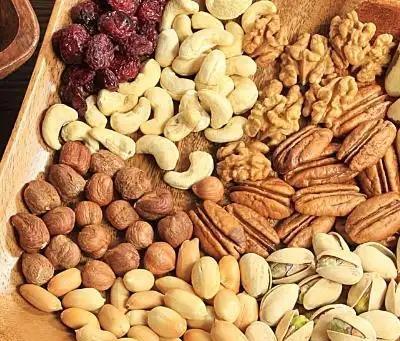

坚果加工形式:盐、糖、调味剂的隐患

另一个容易被忽视的问题是坚果的加工形式。市面上大多数坚果为烘焙类产品,含有盐、糖、调味剂,这些成分会引起体内钠水平升高,进而影响肾脏的钠水调节机制。

尤其处于高盐摄入状态时,血压极易升高,而血压升高是促使肾小球硬化的关键推动因素。很多人不自觉每天吃三五十克混合坚果,摄入的钠和糖已经超过推荐值。

草酸、嘌呤和热量:坚果的“隐形负担”

坚果中的草酸和嘌呤也不容忽视。腰果、杏仁等坚果含有中等量的草酸,摄入过多会增加肾结石风险;而花生作为高嘌呤食品,本身就对痛风和尿酸代谢异常者构成压力。很多人吃坚果本来是想“补脑”“降脂”,结果尿酸越来越高、肾结晶越来越严重。

坚果的热量也不容小觑。每日建议摄入量不超过28克(约4颗),这样既能获取ω-3脂肪酸等营养素,又可避免热量超标。胰岛素抵抗不仅是糖尿病的前兆,也是肾小球高滤过状态的启动因子。长期高滤过是早期肾损伤的“温水煮青蛙”,没有症状,却会加速肾单位丧失。

适量和个体化:坚果摄入的关键

这次的研究明确指出:并不是所有坚果都必须完全避免,而是强调“适量”和“个体化”。对没有肾功能问题、体重正常、代谢指标稳定的人来说,每天吃1520克坚果,有益无害,甚至有助于抗氧化、改善脂质结构。

但对那些有高血压、尿蛋白、血肌酐升高、夜尿频繁等早期肾病表现的人来说,适当减少坚果摄入,尤其是高磷、高钠、高嘌呤类坚果,能有效减轻肾脏代谢压力。

饮水量:被忽视的肾脏“保护伞”

还有一点容易被忽略的是饮水量。不少人吃坚果的同时,并没有增加水的摄入。高蛋白代谢本就需要更多水分协助排出代谢产物,如果水不够,废物浓度升高,对肾小管就是一种持续刺激。

而老年人饮水意识差、口渴反应迟钝,更容易形成高浓度尿液状态,加重肾单位负担。医学领域早有论断,在所有高蛋白饮食干预之时,皆需配合足量的水分摄入(每日1500ml以上),如此方可起到稀释代谢产物的作用。

健康吃坚果,控制量是关键

坚果不是不能吃,而是不能随意吃、无限吃。健康食物,若过量摄取,亦会沦为负担。对肾功能边缘状态的人群来说,每天吃多一点点,就可能成为长期损耗的导火索。

更别提市面上很多坚果混合包,加入了葡萄干、果脯、盐、糖,热量和钠含量翻倍,吃起来容易上瘾,吃完根本意识不到问题。

肾功能正常的人,也不能掉以轻心

即使肾功能目前正常,也不代表可以无限透支代谢能力。人体的肾脏如同“不可再生资源”,其功能单位——肾单位在出生时就确定了总数,成年后只会递减不会增加。任何持续高负荷的饮食结构,都会在无形中消耗肾单位。

坚果虽好,但高蛋白、高脂肪、高矿物质的特点决定了它不适合过量日常化。长期每人每日摄入坚果应控制在20克左右,同时配合充足饮水、低盐饮食、体重管理,才能发挥它的健康优势,而不转变为慢性压力。

尤其在体检指标出现微小波动时,及时调整比事后干预有效得多。健康吃,是控制量,不是盲目吃。别让坚果成为肾脏的“隐形杀手”,合理摄入,才是真正的健康之道。

校对 庄武

(健康责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6