先表达观点:

11.7万辆小米SU7召回,是件好事啊!

第一,对消费者的安全负责是车企的责任,

第二,小米公开召回,在行业起表率作用(再也不是不打招呼就是OTA)。

第三,也让“一路狂飙”的小米汽车,有了一个短暂的思考时间:造车原来这么难。

11万辆SU7突发召回

原因系辅助驾驶存在缺陷

小米的智能辅助驾驶到底好不好用?

网上的测评众说纷纭,有的评测说好,有的评测持反对意见。

现在一切尘埃落地,市场监督管理总局昨日(9月18日)发布通报,要求小米召回11万辆小米SU7,这几乎是销售出去的SU7的三分之一。

而原因,就是雷总念兹在兹的智能辅助驾驶。

市场监督管理总局通报称:

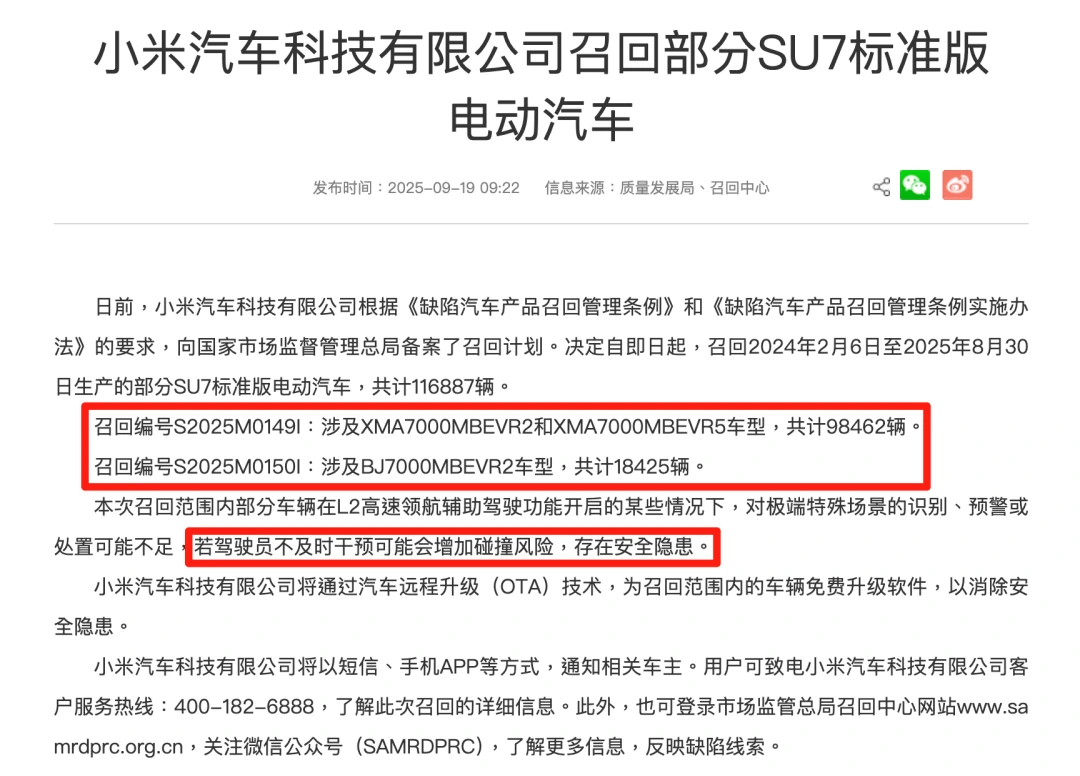

日前,小米汽车科技有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起,召回2024年2月6日至2025年8月30日生产的部分SU7标准版电动汽车,共计116887辆。

图源:小米汽车官网

召回编号S2025M0149I:涉及XMA7000MBEVR2和XMA7000MBEVR2车型,共计98462辆。

召回编号S2025M0150I:涉及BJ7000MBEVR2车型,共计18425辆。

本次召回范围内部分车辆在L2高速领航辅助驾驶功能开启的某些情况下,对极端特殊场景的识别、预警或处置可能不足,若驾驶员不及时干预可能会增加碰撞风险,存在安全隐患。

小米汽车科技有限公司将通过汽车远程升级(OTA)技术,为召回范围内的车辆免费升级软件,以消除安全隐患。

图源:市监总局

根据公开数据显示,小米SU7在2024年8月至2024年12月的销量总和为96367辆,今年年1月至8月的销量总和为203798辆,所以自发布以来,小米SU7的累计销量为300165辆。

因此,此次涉及规模可以说是占了卖出去的三分之一。

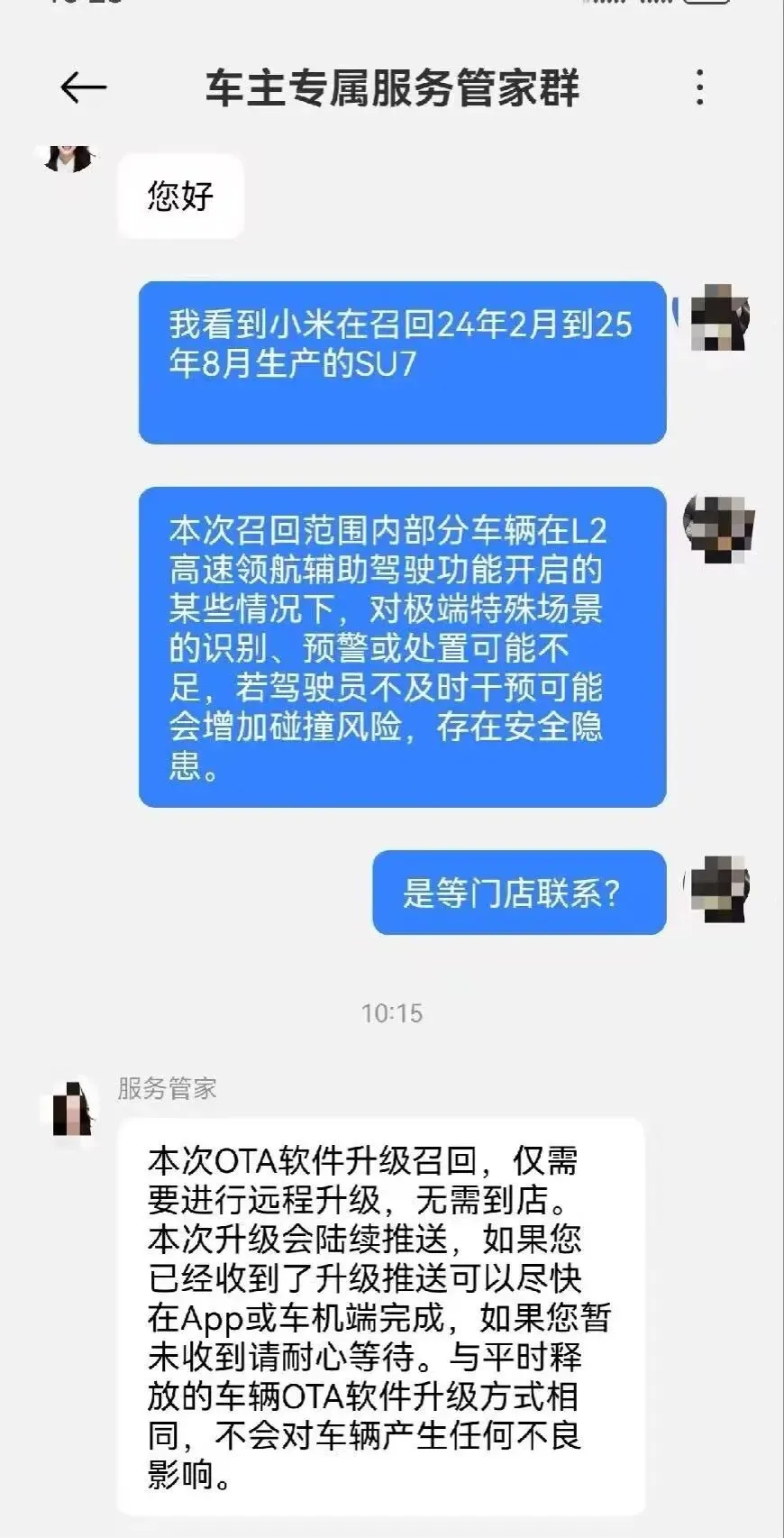

需要说明的是,所谓“召回”,其实不是一般意义上的返厂召回,而是远程OTA(线上软件升级)。

图源:小红书

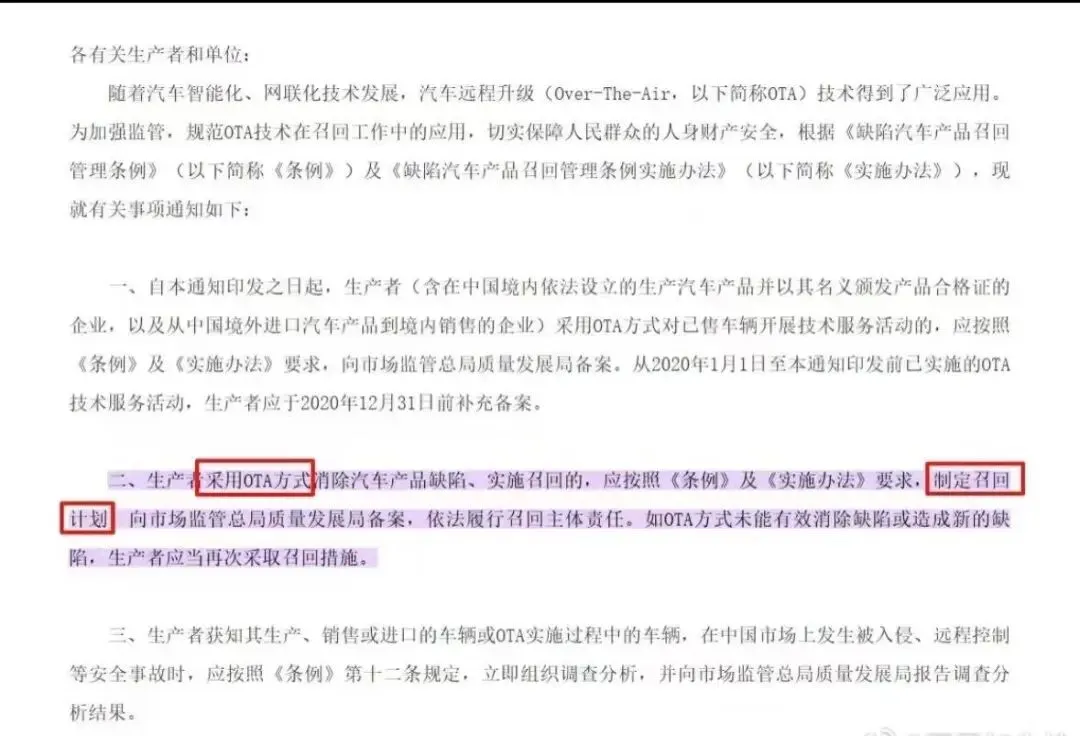

而之所以要召回,是因为此前某些品牌未经用户允许而直接远程升级,存在很多风险。所以后来国家出台要求,影响行车安全的都需要发布召回通知,再进行升级。

对此,有网友评价道:

“小米还是太老实了,OTA也要通告下召回”

然而,也有网友认为:“那之前为什么没有发现这个缺陷?难道是11万辆测试车?”

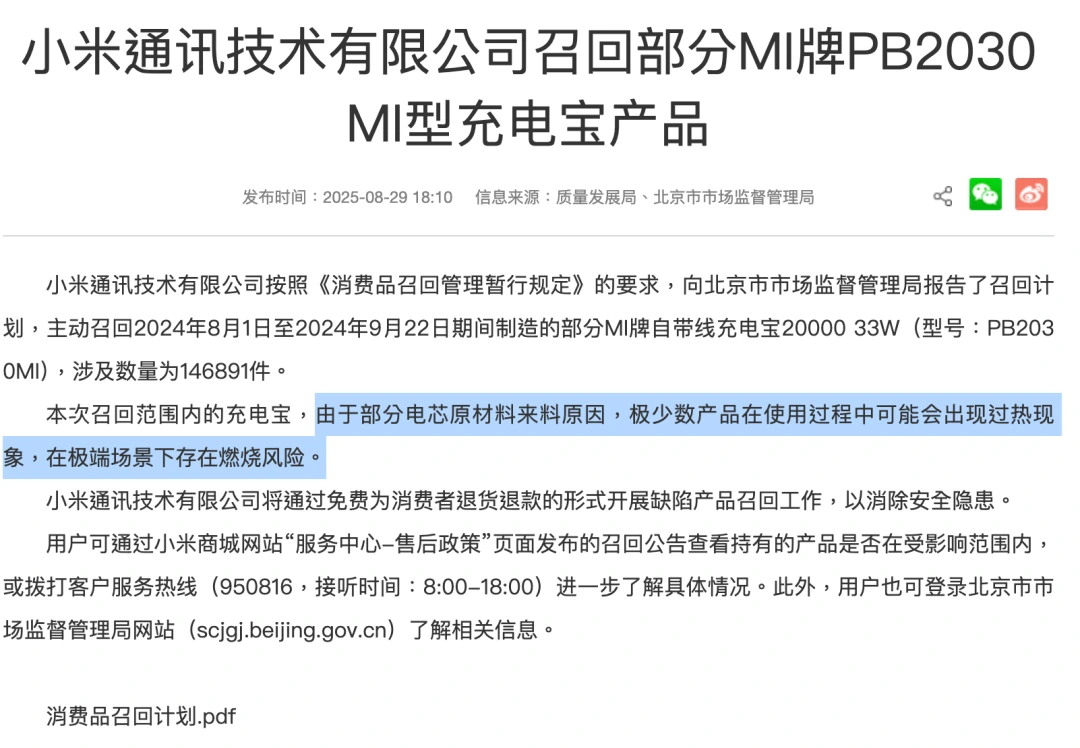

值得一提的,此前小米已经因充电宝部分电芯原料来料问题,导致极少数产品在使用过程中可能会出现过热现象,而存在燃烧风险,所以应要求召回14万台充电宝。

图源:市监总局

召回11.7万辆

是雷军心中的痛

9月19日,雷军还特别转发了小米汽车答网友问的微博。

图源:微博@雷军

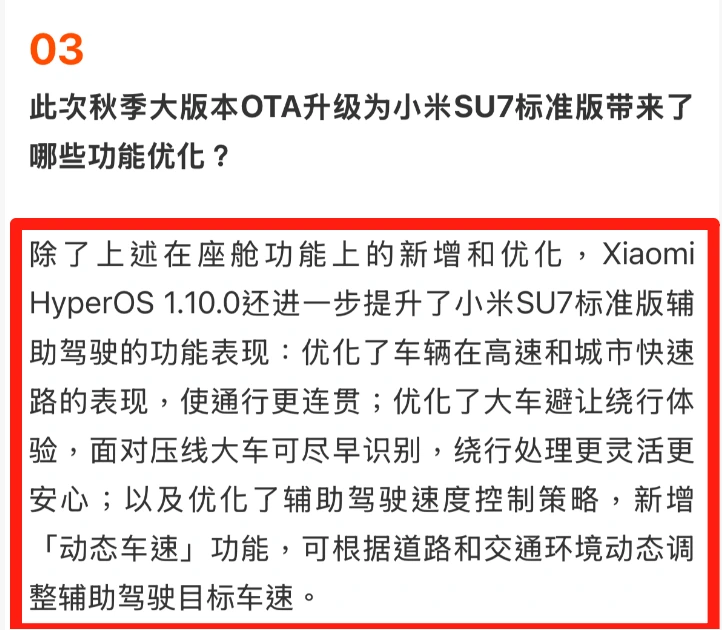

据小米汽车回应:

针对标准版车型,优化了车辆在高速和城市快速路的表现,使通行更连贯;优化了大车避让绕行体验,面对压线大车可尽早识别,绕行处理更灵活更安心;以及优化了辅助驾驶速度控制策略,新增「动态车速」功能,可根据道路和交通环境动态调整辅助驾驶目标车速。

大家或许都还记得,今年3月29日,一辆小米SU7标准版在高速发生碰撞事故,致车上3位女生死亡。

据悉,三名20岁左右的女性,其中两人当场死亡,另一人送医后抢救无效。

据家属描述,车辆撞击后车门无法打开,且电池爆燃导致车内人员无法逃生。

而4月1日,@小米公司发言人发布声明,披露了事故发生时的行车数据表示:

小米SU7当时正处于NOA智能辅助驾驶状态,检测到障碍物后开始减速,随后驾驶员接管车辆,最终撞向高速隔离带的水泥桩。

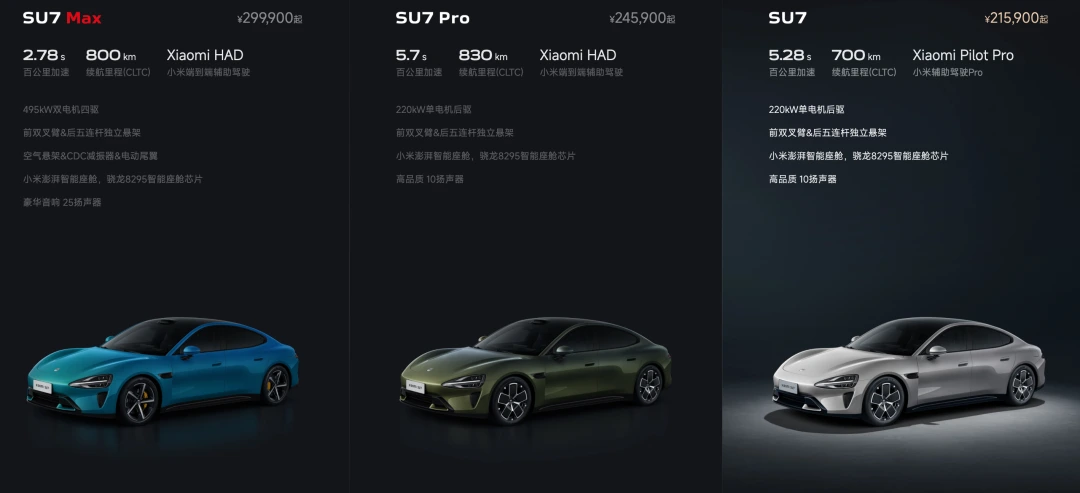

值得注意的是,标准版和两个高阶版的最大差距在于智能辅助驾驶。

图源:B站

而这次的召回到底能有多大的提升,这个还是一个未知数。

对于电车来说,软件实力至关重要,尤其是在高速巡航过程中对车机的软件、算力、逻辑等需要很高。

也希望此次升级能够带来安全性更高的智能辅助驾驶能力。

雷军怎么越来越不自信了?

过去一周,可能是小米发生变动最大的一周。

除了王腾离职、小米SU7召回,还有就是小米即将发布的新旗舰,更名为小米17。

9月15日,小米总裁卢伟冰宣布:小米17系列将在本月发布,比往年提前整整一个月。

并释出小米17Pro的背面图,硕大的相机模组里面竟然是一款显示屏,神似当年的神机小米11 Ultra。

他还放话,这将是小米数字系列“史上最重大的一次跃迁”。

很快,雷军转发确认,这一代不仅是小米的跨越式升级,更是直指 iPhone,正面迎战。

市场第一反应是“懵”的。

明明前不久预热的还叫小米16,突然就“进化”成了17。

这种改名速度之快,难免让人觉得小米在战略上摇摆不定。

网络上的评价倒是罕见一致:米粉希望小米自信一些,硬气一些,不必因为友商的发布节奏而慌乱。

毕竟,高端化要靠自己的步伐来走,而不是看别人出牌再临时改名。

其一,小米的高端化战略正在面临一种内心的不自洽。

你不能一边宣布“高端化已成”,一边却因为苹果或其他厂商的节奏而打乱自己的命名逻辑。

高端的底气,不是靠临时对标来显摆,而是靠持续稳定的价值输出。

消费者希望看到的是“小米坚持走自己的路”,而不是“为了对战苹果而匆忙改名”。

这种急切的调整,反而会让人读出一丝“不自信”。

其二,小米汽车的成功与手机逻辑的错位。

过去半年,小米汽车的火热让资本市场兴奋:小米终于在高端赛道上跑出了一条属于自己的轨迹。

但偏偏在手机端,这次“跳号”动作,又被不少人解读为“不自信甚至自卑”。

更微妙的是,这种思维方式很可能也会映射到汽车业务。

若汽车也沿用手机的命名逻辑,表面上是顺应市场,实际上却掩盖了一个更深层的矛盾:汽车和手机不是一个维度的消费品,用户对汽车品牌的调性、独立性有更高的要求。

你不能指望复制手机的成功模式,就能轻松俘获汽车用户的心。

其三,品牌语言的缺失,才是小米真正的挑战。

高端化,从来不是硬件配置上的堆砌,而是品牌语言的独立。手机可以用数字命名,但汽车需要更具原创性的符号系统。

宝马 3 系、奔驰 S 级,哪一个不是在几十年中形成独立的价值坐标?

小米如果继续沿用“数字+序号”的模式,看似市场熟悉,实则失去长线品牌的独立性。

长远来看,这会削弱小米在全球高端市场的话语权。

真正的高端,不是说出来的,也不是改个名字就能立刻获得的,而是长年累月积累下来的品牌气质。

小米手机跨入 17,确实是一次“跃迁”,但它更需要的,不是数字上的跨代,而是心态上的成熟。

(汽车责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6