车企碳排放比拼:谁领跑绿色转型,谁在碳中和路上慢跑?

在汽车行业的激烈竞争中,除了传统的“价格战”与“科技战”,一个新的战场正在悄然形成——ESG(环境、社会和公司治理)实践与绿色转型。这一转型不仅成为了车企实力的重要衡量标准,也让碳排放数据成为了行业关注的焦点。

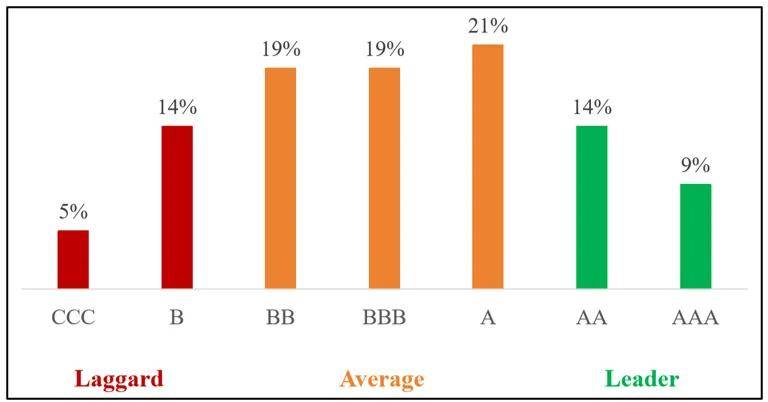

根据国际权威机构MSCI的最新评级,全球67家车企中,中国车企的表现尤为抢眼。其中,理想汽车和小鹏汽车连续两年荣获最高等级的“AAA”评级,展现了其在环境、社会和公司治理方面的卓越表现。吉利汽车、蔚来汽车和零跑汽车则获得了“AA级”的评价,紧随其后。长城汽车和比亚迪被评为“A级”,而广汽集团和北汽蓝谷则位于“BBB级”。江淮汽车和赛力斯处于平均水平的“BB级”,长安汽车、上汽集团和一汽解放则被评为相对落后的“B级”和“CCC级”。

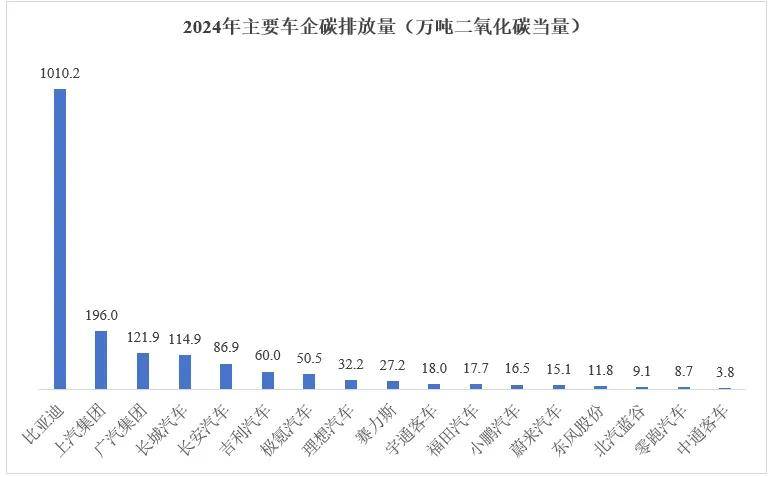

从已披露温室气体排放数据的17家车企来看,排放量与企业的营收规模呈现出明显的正相关。比亚迪以高达1010万吨二氧化碳当量的温室气体排放量位居榜首,其2024年的营业收入也达到了7771亿元,同样位居首位。上汽集团、广汽集团和长城汽车紧随其后,排放量分别为196万吨、121.9万吨和114.9万吨,营业收入也均名列前茅。

为了更直观地比较各车企的碳排放情况,我们引入了碳排放强度(万元营收碳排放量)这一指标。比亚迪的碳排放强度为0.13吨二氧化碳当量/万元营收,在17家企业中排名第一。值得注意的是,比亚迪已制定了雄心勃勃的降碳目标,计划到2030年将自身运营的碳排放强度较2023年降低50%。从目前的进展来看,比亚迪有望在提前完成这一目标。中通客车、北汽蓝谷、长城汽车、长安汽车和东风股份等企业的碳排放强度也相对较高。

在碳排放密度(单台汽车碳排放量)方面,宇通客车和中通客车因销量较少而分别达到了3.84吨/台和3.30吨/台的高水平。比亚迪则以2.36吨/台的碳排放密度位列第三,这与其多元化产品布局有关。其余14家车企的碳排放密度均低于1吨/台,显示出较为环保的生产方式。

除了碳排放强度和密度外,产品碳足迹也是衡量车企碳排放水平的重要指标。汽车碳足迹涵盖了从生产到运行的全生命周期。由于汽油和柴油使用产生的碳排放较高,新能源汽车在这一指标上具有明显的优势。根据中国汽车低碳行动计划(2022),新能源汽车在运行阶段的碳排放远低于燃油车。在国内十大车企中,比亚迪因只生产电动车而拥有最低的碳足迹均值。相反,北汽集团因新能源汽车销量占比最低而碳足迹均值最高。

在全球能源转型和中国“双碳”目标的推动下,各大车企纷纷制定了碳中和目标,并将时间节点大多定在2045年。为实现这一目标,中国车企加速电动化进程。比亚迪已全面停产燃油车,长城汽车、广汽集团、一汽集团、长安汽车和上汽集团也提出了各自的新能源汽车发展目标。然而,与中国车企的积极态度不同,欧美车企在电动化方面却显得犹豫不决。近日,奥迪全球CEO宣布撤回了原定于2033年实现全面电动化的计划。

碳排放情况不仅反映了汽车企业的绿色发展程度,也体现了其供应链管理水平。在全球汽车电动化转型的大潮中,中国企业正引领着这一变革,并不断推进自身减排和全产业链降碳。其ESG表现也受到了越来越高的认可和赞誉。

(汽车责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6