不接受道歉!碳纤维盖引发的信任崩塌

作者/ IT 时报记者毛宇

编辑/ 郝俊慧 孙妍

最近,小米汽车再度陷入舆论漩涡。

SU7 Ultra 车型的碳纤维双风道前舱盖,这款标价 4.2 万元的选装件曾被小米官方宣传为“完全复刻原型车空气动力学设计”,小米 CEO 雷军此前更强调其“内部结构全改,双风道直通轮毂散热”。然而,首批车主在今年 4 月底提车后发现,实际部件内部结构与普通铝制机盖无异,既无导流槽也未连接散热系统,宣传的“空气动力学性能”形同虚设。

图源:小米车主

“我们群里现在已接近 400 人,大多是发布会当晚下定的准车主。挖孔设计及双风道空气导流功能是群里大部分人下定的重要因素之一。”浙江的 SU7 Ultra 准车主周齐(化名)告诉《IT 时报》记者,小米前期并未与车主协商减配,事后又擅自更改广告单页的宣传语,也无积极补偿方案,才导致现在数百位准车主要求取消订单退定金。

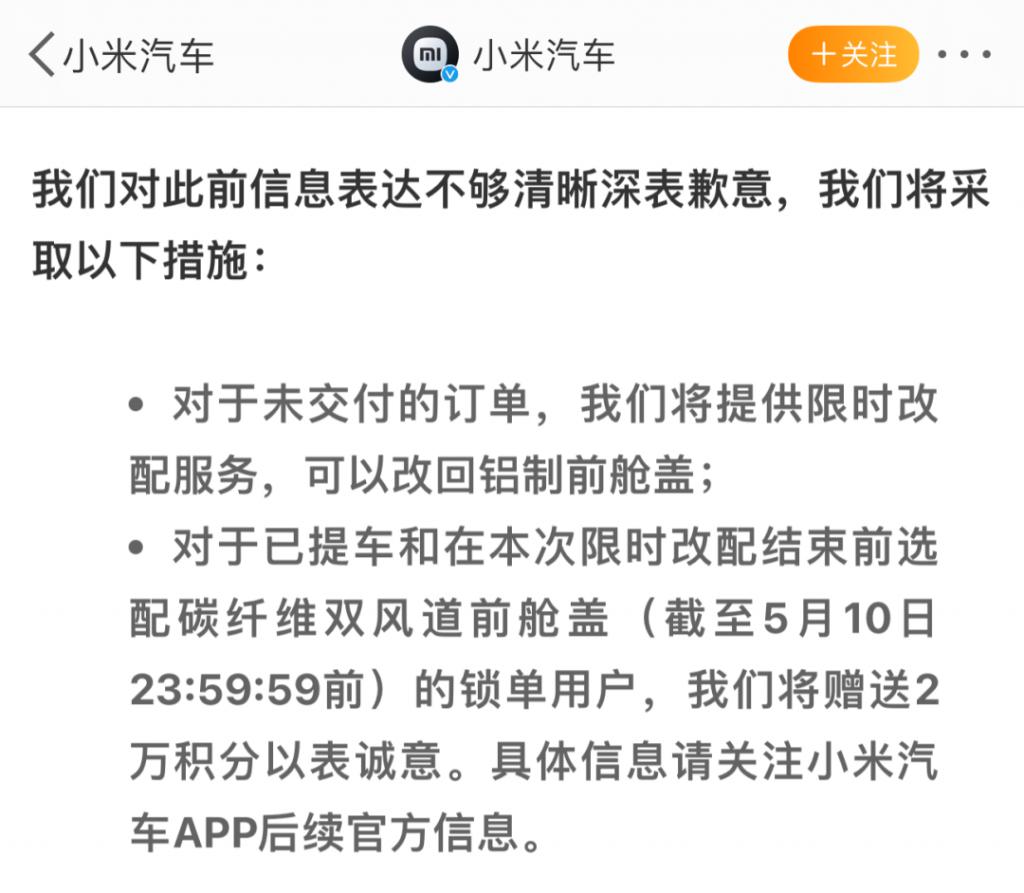

面对车主质疑,小米 5 月 7 日发布致歉声明,承认“信息表达不清晰”,并提供两种方案:未交付订单可改配铝制舱盖,但需重新排队 30~40 周;已提车用户赠送 2 万积分(价值约 2000 元人民币)。但部分消费者并不接受,该方案更被批“让消费者为企业失误买单”。

这一高端工艺背后隐藏着复杂的成本与法规博弈,一位从事汽车研发工作十年的业内人士表示,“该选装件的 2 个双风道可能会改变此前整个前备厢设计,因此 2 个月的交付时间小米很可能来不及完成”。

小米在高端市场逐渐出现信任危机。致歉声明发出的当天,SU7 Ultra 又被爆出 1500 匹马力被官方限制,车主需要达成赛道成绩才能解锁,否则只能使用大约 900 匹马力,再度引发争议及车主不满。

风波更甚,小米被推至风口浪尖。

业内谈碳纤维前舱盖

工艺高却难逃“形式大于功能”

舆论风波的核心争议在于小米前期宣传中的“赛道级空气动力学设计”与实车功能严重不符。那么替代铝合金前舱盖的碳纤维前舱盖到底是什么?

上述业内人士介绍道,该部件采用碳纤维预浸布工艺制造,需经过数小时人工精准铺贴和数小时热压罐高温固化,单套模具每日仅能产出一件合格品,其材料强度重量比远超铝合金,理论上可实现比较可观的轻量化效果,“从技术本质看,这款替代铝合金材质的碳纤维部件本应是轻量化与高性能的结合体,然而,或因工程实现的多重限制,最终沦为‘功能缩水’的高价装饰件”。

事实上,碳纤维材质的轻量化优势在此次事件中被打上问号。

小米在发布会当晚解释了碳纤维材质的优势——可使整车重量降低 1.3kg。上述业内人士指出,若直接采用铝合金机盖造型的碳纤维版本(不开孔),减重效果本可更优,但小米为还原原型车的赛道化外观,在机盖上增加了两个装饰性开孔,反而因孔周结构强化导致用料增加,最终实际减重 1.3 公斤,对车主来说实际感受并不明显。

“如果没有这个双风道的功能,我大可以自己改装碳纤维前舱盖,费用不会这么高。”周齐透露,除了 4.2 万元的选装件价格外,准车主们还额外支付因选装件而增加的汽车购置税及保险费,实际支出达 4.8 万元,车辆的交付时间也延后了两个月。

“天价”配置并未带来实际用途,准车主们选择了在网络上持续发声。

空气动力学风道“难产”

牵一发动全身的系统工程困境

碳纤维前舱盖制作工艺高,但双风道并不属于高难度工艺,为何宣传中的“双风道直通轮毂散热”功能最终落空?

“这很可能是小米‘牵一发而动全身’的系统性难题。”上述业内人士推测道,小米 SU7 Ultra 原型车的风道设计基于水箱前倾布局,通过 S 型气流路径实现高效散热,但量产版 SU7 的水箱为后倾式,若要引入真实风道,需同步改造整个热管理系统:调整水箱位置将导致散热面积缩减,可能引发电机过热风险;而散热模块的变动又会影响前舱碰撞吸能结构,或需重新通过碰撞测试。

2025 年 1 月,工信部出台《汽车对行人的碰撞保护》(GB 24550-2024)强制性国家标准。根据汽车与行人碰撞事故中行人头部及腿部易受损伤的典型特征,详细规定了行人上腿型和下腿型的冲击试验要求、成人头型和儿童头型的冲击试验要求、冲击器标定、对应的车辆要求和试验程序等内容。这意味着,小米如果采用宣传的 2 个风道设计,则需更改前舱内部结构,会增加更多的研发和时间成本,来确保能够通过该项强制国标。

《IT 时报》记者在工信部网站搜索发现,2025 年 3 月小米才完成选装“前机盖”的工信部备案,如此一来,小米留给自己的量产准备时间仅有 2 个月。

空气动力学性能的平衡更是关键挑战。“风道开口会显著改变整车风阻系数,若处理不当,风阻系数每上升 0.01Cd,续航里程也会相应减少数公里。”上述业内人士认为,这对主打性能的高端车型会造成不小的冲击。

更深层的矛盾在于研发逻辑的错位。原型车的赛道化设计本就与量产车的日常使用需求存在冲突,当市场对“赛车级外观”的呼声高涨时,小米选择优先满足造型需求,却在功能实现上受制于技术与成本的双重压力。“重营销轻工程”的策略,最终导致消费者为一个缺乏实际性能的“装饰性部件”支付天价,进而引发信任危机。

准车主难维权

小米方案未获认可

除硬件缩水外,小米汽车软件层面的“阉割式”操作进一步激化矛盾。

车辆实际使用同样暴露诸多问题。陈先生表示,尽管碳纤维前舱盖质量过关,雨水也可通过车体缝隙自然排出,但装饰性开孔却带来新困扰:高空飘落的树叶、杂物常堆积在前备箱,增加了清理频次与难度。

回顾产品营销脉络,小米曾以“地表最快四门量产车”“赛道级散热”等标签塑造技术形象,销售过程中更强调“挖孔设计无法后期改装,内部结构专属优化”。

然而,舆论发酵后,小米悄然修改官网描述,将“双风道”表述替换为“辅助散热”,被车主指责玩文字游戏。后续又提出“改配铝盖”或补偿 2 万积分,但车主认为这与 4.2 万元的选装费悬殊,且改配需重新排队 30-40 周。陈先生表示:“补偿 2 万积分,只能在小米商城购买价值 2000 元的商品,对比 4.2 万元的选装价格,这个补偿显得毫无诚意。”

“但我们连起诉都难,集体诉讼很难被受理,只能个人维权。”周齐所在的维权群,正面临法律程序复杂化的困境,个人诉讼也面临着时间和诉讼费的压力。

从 3 月底高速爆燃事故到此次“挖孔门”,小米 SU7 系列在两个月内两度陷入信任危机。当参数竞赛掩盖工程缺陷,当营销噱头替代核心技术,消费者终将以“用脚投票”回应。

截至 5 月 13 日,已有数十人在联合声明视频中晒出订单截图要求退车,部分车主考虑提起个人诉讼,指控小米“虚假宣传”并要求“退还定金”。法律专家指出,若证实宣传与实际严重不符,小米可能违反《中华人民共和国广告法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》,需承担退货退款及赔偿责任。

截至发稿前,小米未正面回应准车主们的退车诉求,页面也并未出现退订通道。“陈先生们”的 2 万积分尚未到账,消费者们仍在等待小米官方给出更优的解决方案。

排版/ 季嘉颖

图片/ 小米 IT 时报 采访对象

来源/《IT 时报》公众号 vittimes

(汽车责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6