车内异味竟是毒气超标?选什么车才能避免吸入「毒气」?

近来行业里各种花式撞车,花式跌落,花式翻滚,花式碾压,让人目不暇接,看到终于又有人关心起车内气味,忍不住说两句。

其实这背后汽车的安全也经历了长时间的发展和迭代。

大约从20世纪50年代开始,被动安全开始逐步被行业所关注,一系列的被动安全措施也被应用到车辆上,先是沃尔沃的工程师在50年代末发明了三点式安全带,70年代末通用汽车推出了沿用至今的Hybrid III假人,并在同期出现了最早的NCAP新车评价规程,然后是某品牌A在80年代初率先普及了安全气囊。

那个时候,行业的注意力都放在如何减少碰撞对于用户的伤害。而进入21世纪后,随着高级驾驶辅助系统(ADAS)的发展,工程师们开始致力于防患于未然,争取让车别撞车,或者,别撞人,主动安全也成为了行业发展的方向。

而随着新能源时代的到来,电池安全,也就是高压安全又成为了消费者们高度关注的对象,因为被动安全的发展已经有了相当的积累,车身结构的设计,材料的运用等方法论相对成熟。显而易见的变化是,用户调研中消费者口中的“安全”,已经悄然从不碰撞不受伤的“被动安全”和“主动安全”变成了不起火不爆炸的“高压安全”。

而后新能源汽车时代,除了被动安全,主动安全和高压安全,健康安全、信息安全也逐步进入了主机厂和消费者的视野,汽车安全由此进入了全域安全的发展状态。

而健康安全就是这个过程中非常重要,但又往往容易被人忽视的领域。

2010年之前,中国汽车市场还在快速扩张的阶段,消费者们还在呼唤更丰富的车型,更强劲的发动机,直到2010年汽车市场的供应已经相对丰富之后,开始出现消费者们抱怨车内气味大,一直到2019年,某品牌B白血病的事件,让沥青阻尼片,黑心隔音棉等开始进入到消费者视野,车内气味逐步成为消费者、车评人、评测机构纳入考量的考察因素。

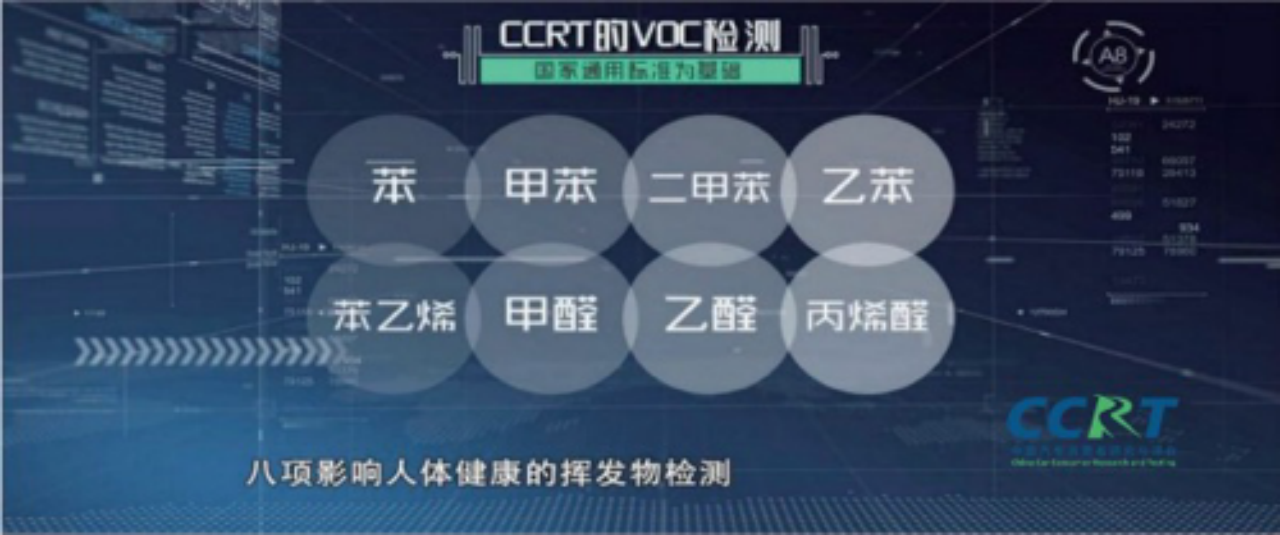

在车内空气质量方面并没有具有法律强制性的标准,仅在2011年除了《乘用车内空气质量评价指南》,列出了苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛等8种常见车内会发行有机物(VOC)的一个参考性浓度指标,直到2019年,在此基础上由环保部和国家质检总局重新修订的《乘用车内空气质量评价指南》才作为强制性国家标准执行。几乎是同年,中国汽研在国际交通医学会的指导下,结合汽车消费者用车需求,推出了中国汽车健康指数(C-AHI),用于评价车内VOC、气味、车内颗粒物、电磁辐射以及车内致敏物质对于人体健康危害。2023年中汽中心也推出了C-GCAP《中国汽车评价规程》。

而也是自这个阶段开始,一些主机厂比如沃尔沃,一方面是顺应国家标准的要求,另一方面也是差异化竞争提升产品力的需要,开始发力车内健康材料的健康安全开发。

沃尔沃早在20世纪60年代开始,就关注并研究车内健康,从2016年开始就联合Blueair解决车内空气净化问题,采用双效增强型空气净化技术,一方面采用更厚实的空调滤芯,另一方面采用静电吸附技术,过滤PM2.5超过95%,过滤花粉超过99.9%,最小可以过滤小到10nm的细微颗粒,这一技术在2022年荣获了哮喘和过敏友好型认证。

同时,沃尔沃还管控超过6000种的禁限用物质,是国标6种的1000多倍,在对VOC的管控上, 还对三氯乙烯、四氯乙烯等有毒气体挥发物进行严格管控。

在知乎实验室进行的一次座舱空气质量横向评测中,现场对四台主流车型和沃尔沃全新XC90进行了全面的座舱空气质量采样,最终结果显示,在65度高温烘烤四个小时的环境下,参与检测的车型中,只有沃尔沃全新XC90未检出任何有毒物质,沃尔沃的座舱空气质量可见一斑。

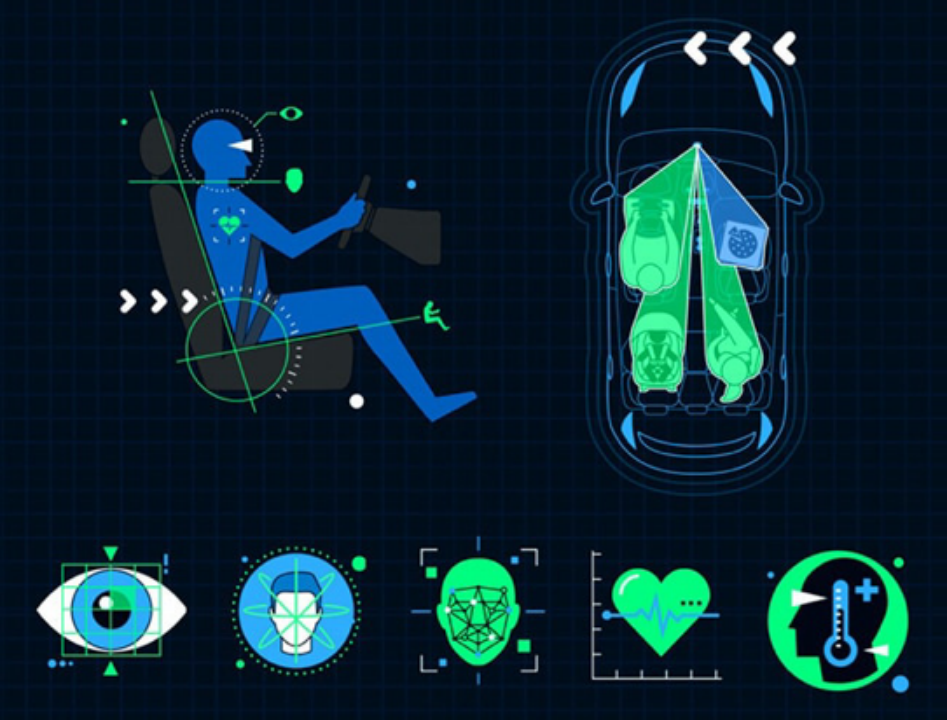

还有车企开始将健康安全与AI技术相结合,在车型中嵌入了先进的健康管理功能。通过车载传感器实时监测驾驶员的心率、血压等生理指标,并结合大数据分析,为用户量身打造个性化的健康建议和预警系统。这种从“车轮到心脏”的全方位关怀,让驾驶体验不再是单纯的出行,而是一次集安全与健康于一身的智能旅程。

例如,自主品牌A正在探索将AI应用于驾驶员健康状况分析,一旦发现异常,如心率不齐、血压骤升等情况,车辆能及时提醒甚至采取自动驾驶模式将用户送至最近的医疗机构,为生命安全提供最直接有效的保障。

洋洋洒洒写这么多,其实有点不吐不快。汽车作为未来重要的出行平台,健康安全对于消费者十分重要,但看看当下的市场,健康安全显然不如1500匹,零百3秒内更容易直接KO制胜,车企投入在健康安全的开发和潜移默化教育市场的性价比实在是不高,所以,那些走在前面的品牌,才更值得被消费者们知道。

沃尔沃全新XC90即将于4月15日上市,我们期待他带来的好消息!

(汽车责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6