|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

今天12月13日是国家的公祭日,对于每一个了解历史的人来说今天的心情必然是沉重的,南京大屠杀,多么令人骇人听闻的事件!没有人愿意回忆那段屈辱的历史,但历史必须正视且铭记!

改革开放之前,对于南京大屠杀幸存者关注不足,南京大屠杀史研究一度是历史的研究禁区。从上世纪八十年代末、九十年代初开始关注南京大屠杀幸存者的时候,第一次统计幸存者的人数有接近1800人。到了九十年代就只有1200余人在世。

2016年9月30日,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆与南京大学历史学院共同启动了:“最后的证言——南京大屠杀幸存者口述历史采集”项目。本次口述史项目的筹备阶段,已仅剩114位幸存者在世。而当这个项目正式启动时,又有2名幸存者去世了。到2017年12月13日第四个国家公祭日到来的时候,仅有97位幸存者在世。

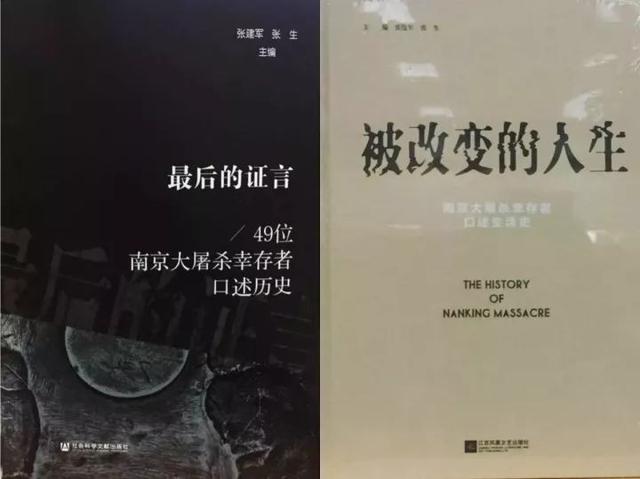

在世的不足百位幸存者中,平均年龄已经接近90岁,其中身体较为健康,能够清楚的表述自己的记忆的老人,已经不足一半。整个口述历史项目,针对51位幸存者进行口述历史采集,形成了124万字的口述实录,整理成为46万字的个人自述稿,经过编辑分别出版文献本《最后的证言:49位南京大屠杀幸存者口述历史》(社科文献出版社)、阅读本《被改变的人生:南京大屠杀幸存者口述个体生活史》(江苏文艺出版社)两本专著。

我们过去理解南京大屠杀,可能认为就是从12月13号开始的14天时间,是一个个的生命被终结了,是一种即刻的终止性的犯罪。但实际上,这种犯罪是持续性的,它毁掉的不仅是生命,还有许许多多的家庭、许多仍然活着的人的一生。

与采集证言不同,口述历史的制作从来不是可以一次性完成的工作。针对每位采访对象,口述史协会的同学们都会用3~4天的接触和交流,确定稿件基本内容。武黎嵩说,“我们大体上帮他归一下有几个时间段、有几个分界点,然后把他说的话一点一点地、一句一句地黏到这个稿子里来,如果有重复的就删掉。这样就保证我们所有的文本,都是老人亲口说出来的,不是我们自己写的。但是顺序结构我们帮他调了一下。一次稿是问答体的,到了二次稿,基本上就是一个自传体的稿子了。”口述史素材整理完毕后,他们还会将自传体的稿件带去跟老人现场确认,看与他们的记忆是否有出入。

这部分的基础工作完成后,纪念馆的张建军馆长、江苏省社科院历史所的王卫星所长、历史学院的张生院长三位长期从事南京大屠杀口述史研究的专家、学者对稿件进行第一次审核,纠正由于老人记忆模糊产生的历史错误;此后,又由纪念馆的研究处将稿件与每位幸存者曾经做的证言进行仔细比对,确保文本的准确与真实。这样,最后,节选本和全本的两版南京大屠杀幸存者口述史实录才会最终呈现在我们面前。

“基本上没有出现重大的史实错误,说明老人们还是很诚恳、很认真地在面对历史问题的。”回忆起南京大屠杀幸存者口述历史的制作过程,武黎嵩对很多老人印象深刻,“有些老人每回忆一次当时的经历,情绪都非常激动。如果在上世纪四十年代进行幸存者口述史的采集,或者在六七十年代进行这项工作,将会有更多、更详实的口述史材料。”

采集南京大屠杀幸存者口述史的工作与其他口述史项目不同,它的沉重让武黎嵩与工作组的同学们都受到了影响。“做完这个项目,我特别能理解因为研究南京大屠杀史而患上抑郁症最终自杀的女学者张纯如。”

在那场规则与理性都不适用的灾难当中,人性的彷徨处处可见。陈德寿老人的姑母在与日本军人周旋时被一刀刺中,临死前对母亲说想喝一碗糖水,等老太太颤颤巍巍地端来糖水,姑母却已咽气了;余昌祥老人在阴沟里避难时,亲眼目睹一对父母为了不让避难所被发现,亲手捂死儿女的场景;常志强的母亲被闯入的日军一刀捅死,死前的最后一个动作是敞开怀抱,将最后一口奶哺给怀中的婴孩;艾义英老人原本生活在殷实的小康之家,父亲甚至送她进入学校念书,而她快乐的童年因为战争的到来戛然而止,还令她失去了疼爱自己的亲人……说也说不尽的苦痛记忆,让武黎嵩忍不住想起司马迁在《伯夷列传》里写过的一句话——“傥所谓天道是也非也?”

然而正是由于个体生命历程的真实与细腻,它往往能带给我们比宏观叙事的历史事实更震撼的感受。武黎嵩让学会的同学们联系南京的各大高校,去给高校同学们播放纪录片,讲述这段历史;将口述史稿件朗读成音频,上传到网上。

“一段录音15分钟,这15分钟我能多让一个人听到,就能多影响一个人。”武黎嵩认为,能够弥补这些已经遭受了巨大苦难的老人最好的方法,也许就是将他们的经历记录下来,让后人永远铭记,更深刻地理解和平的可贵与战争的可怕。

前文提到的陈德寿老人,在日本长崎参观原子弹纪念馆时,看到了一张照片。他将那张照片翻拍了下来,经常对人展示。

在那张照片里,一个七八岁的小孩,背着一个更小一些的孩子,背上的孩子头耷拉着。讲解员告诉他,这是原子弹爆炸后,幸存的孩子背着家中已经去世的幼儿,主动送去火葬场火化。这张照片给了陈德寿老人很大的触动。他在向别人展示这张照片时说:“不止我一个人这么苦,这个日本的孩子跟我当时一般大,也没有个好结果。”

武黎嵩被陈德寿老人的举动感动了。“我们已经不能真正地对幸存者们的经历感同身受,但通过记录、传播口述史,能让后人对他们产生深切的同情与理解。”

“其实道歉或者赔偿已经无法逆转受害者们所受到的创伤,但历史需要清算。清算才是和解的起点,但日本现在还不愿意直面历史,我国和日本之间的问题还没有彻底清算。”武黎嵩看到,幸存者们失去亲人、失去幸福的家庭,但却仍然没有产生向侵略者展开报复的念头,他们会说,“恨啊,怎么能不恨?但是冤冤相报何时了?”他们身上有中国传统文化中很好的传统,也更加懂得和平的来之不易。

我们很关注幸存者本身的生存状态和心理健康。著名的大屠杀幸存者夏淑琴奶奶,脾气是坏的,她的脾气坏的原因后来我非常能够理解。夏淑琴奶奶她的经历太传奇了,因为她是全家基本上被杀光了,杀了七口人,她自己身上中了几刀,等她醒来的时候都已经麻木了,不知道痛了,睡了几天天,醒来身上被日本人捅的疮口烂了个洞,她拿棉花把它按上,带着小妹妹,她有个小妹妹躺床上,带着妹妹靠吃锅巴饭吃了几天,然后老人院的老人来善后,老太太把她收走,后来又被她家里其他亲戚带走。她最大的神奇经历是什么,就是那个牧师约翰马吉不是拍了很多照片吗,其中拍了一张就是她们家门口的照片。那个照片非常惨,我也是最近看了之后就觉得,地上,一个一个的芦席或者一个一个的被子包着的死尸,中间站着一个老太太,我那个老太太可能就是老人院来收她的。夏淑琴老人为什么脾气坏,我能理解,你向她询问的时候,因为她被要求讲了太多次了,你稍微问得不艺术一点,稍微问得细节一点,她就会认为你在质疑她,认为她说假话。在她眼里,日本人就是杀了我家人,就是杀了,你问细节干嘛呢?她会有受伤心理之后应激性的东西。

有的老人一提起那些事情,那个刺激是非常大的。像那个常志强老人,讲他自己的事情的时候,一讲就眼泪汪汪的,后来他女儿就不太愿意让我们去采访。原因就是老人一讲情绪就比较激动。

你就不能细想这些事情,幸存者就是愿意说什么就是什么吧。他们年龄也太高了,而且他们那个伤痛和政治运动那个伤痛是不一样的。他们这个伤痛我觉得是受伤害更大的一个群体。所以对他们还是保存着,不管他们讲的什么东西,对他们还是保存着几分敬意和尊重。我想他们讲得对不对和有什么主观性的问题,这是历史学家后来慢慢考虑的事情,但是老人跟你讲的时候你要带着几分敬意去讲。

另外一方面,我们中国人不太注意,因为我们做这个项目很快被网上被那个美国南加州大学发现了,南加州大学有个中心,叫犹太人大屠杀记忆研究中心。他们主要研究二战期间被屠杀的犹太人的群体。但是他们会把南京大屠杀也作为反人类灾难大屠杀记忆来进行研究。他们见到我第一次跟我聊天的时候就提一个问题,他们说,你们对采访学生本身会不会做心理建设。这个时候我告诉他们是做了心理建设的。但是我们讲真话,从我个人的角度来讲,任何一个人,你把那本书读完,心理上都会产生沉重的压抑感,如果你是真正那种安静的环境,不受打扰的把这本书读完,那你心灵受到的刺激,你是不可以想象的,那个时代怎么是那个样子?我做完这个项目之后我就特别能理解那个得抑郁症自杀的那个美国的学者张纯如。她原来是一个非常阳光,父母都是高级知识分子家庭的一个青年女大学生,英文非常好,她中英文可以做到脑中的切换,她就是最早采访了夏淑琴奶奶,而且她是用录像机录的。我昨晚这个项目之后就特别能理解张纯如。如果你心理不够强大,你可能会很长一段时间当中被这个情绪所浸染。这时候一定要出去走走,出去看看,多跟被人交流。如果你要是始终封闭在这样一个环境当中,老是面对这样一个文本,确实很压抑,非常压抑。我自己经常就是审着审着稿子非常痛苦。你看那些东西,一个你会有一种无助感,你会觉得如果是你,如果把你带入到那个情境当中去,你会怎么样?人一定会这样想,灾难片给人最大的震撼就是你如果把自己带入到这个情境当中你会怎么样?所有人看完之后你的反应就是,你到了那个时候,没有任何办法,没有任何办法,你一点办法都没有。所以好多老人都讲,那个时候人命是捡的,你能活下来就是靠运气。人命是捡的,人命如稻草,这都是真的。

有很多老人就讲,那时候几乎家家户户都死人。因为日本人主要是针对男性,青壮年男性,顺带着来强奸的时候为了掩盖自己强奸的暴行,顺带着杀一点妇女和儿童。而难民收容所收容的几万人主要是以妇女和儿童为主。所以那个时候所谓的家家都死人,指的就是家家男性都被杀。很少有一个家庭是完完整整的,我看到的案例里面没有。

我们采访了51位幸存者,我印象当中他们讲,亲属当中遇害,被杀的,这51个人的亲属当中被杀的就有200多人。所以你看这个比例大概有多高。

其实我不太愿意讲,南京城里活下来的人远远少于死掉的人。

当时,可能死亡才是必然。活下来,是随机的。