|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

安倍“拜鬼”持续发酵,中国断了和安倍交往的后路;韩国国会一致通过决议强烈谴责日本。美俄和欧盟等也对安倍提出批评。

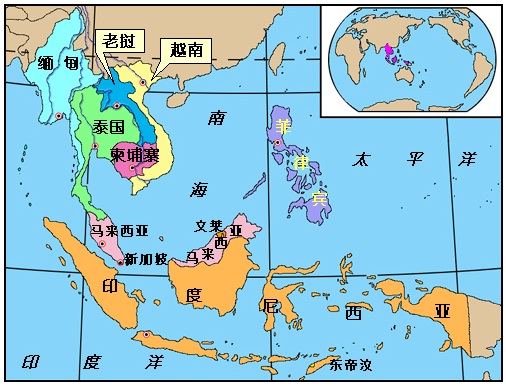

相比中韩对日反应“强烈”,其他国家相对“温和”,尤其是和中韩一样遭受日本侵略的东南亚国家。对此,人民日报海外版强调:“除了个别媒体发表了义正辞严的社论文章之外,(东南亚)多国政府选择了集体失声。”

其实,华人居多的新加坡外交部在去年12月29日即对安倍“拜鬼”表示“遗憾”,称“这种参拜行为无异于揭开旧伤疤,无益于建立本地区的互信。”

但在中国看来,东南亚国家的态度显然不够,东南亚国家是“金钱障言,义字难觅”。从中国的立场看,东南亚国家的确对历史过于麻木,东南亚各国受日荼毒颇深,据来自日本的数据,二战中印度尼西亚约400万人被杀,越南200余万,菲律宾111万,缅甸30余万,新加坡也有15万……

国与国之间确实不同。人民日报海外版也认为,东南亚各国在二战时多为西方殖民地,主权国家的概念不强,甚至将日本军队赶走西方殖民者视为“解放”。但不得不指出,东南亚各国对安倍“拜鬼”温和,确乎基于现实利益的考量。日本长期为亚洲第一强国,东南亚各国的主要援助国,而且双方作为美国的亲密或准同盟,在意识形态和地缘政治上,具有相当的亲缘关系。

东盟成立,东南亚核心作为东亚一极,与东北亚中日韩三强,在政治和经贸层面,更形成了“10+3”、“10+1”的机制。扩展而来的东亚系列峰会,亦将美澳印等国涵盖,虽然中美日等大国各有想法,但依然是以东盟为核心展开。在这样的地缘政治格局下,东南亚各国也习惯了在大国丛林的博弈中获取东盟利益的最大化。

随着中国超越日本成为东亚第一强国,区域那发生了催化反应。一是中国在东盟的影响力有超越日本之势,导致日本的忧虑;二是美国战略调整,重返亚洲和亚洲再平衡是过程也是结果;三是日本配合美国亚洲战略调整,东盟在中美日三强间困扰焦虑,但更忌惮中国强大,尤其是和中国存在南海岛屿主权争议的菲律宾和越南两国。

东南亚诸国不愿在中美日三方选边站,但非要抉择,当然对美日更为亲近。这就是残酷的国际关系现实,强权有理,利益至上。所谓国际道义,不过是外交修辞而已。美国如此,日本亦如此,中国和东南亚也不例外。

故而,东南亚对历史的麻木确乎是因为现实利益的平衡。但中国官媒异乎寻常地发生批评东南亚各国,却也释放了意味深长的信号。

一是中国东南亚的机会主义选择已经严重不满。可以说,中国可以忍受东南亚国家配合美国战略再平衡,甚至可以对菲律宾对华针锋相对的挑战低烈度应对。但东南亚对安倍“拜鬼”的低调甚至失声,却无可再忍---因为美国也对安倍表达了严重失望。中国官媒的发声,是中国对东南亚态度不满的爆发,这种爆发会对中国与东盟的关系造成一定的负面影响。

二是东南亚事实上已经作出了选择,在中美日三国的态度是亲美日远中国。但中国和东南亚国家的经贸联系对东盟各国的重要性,不言而喻,在政治和地缘上倾斜美日的选择,是否会影响中国和东盟的经贸关系,值得关注。

三是未来东亚局势将变得更为复杂。可以预料,中国不仅对右翼化的日本斗争到底,也会对机会主义的东南亚有所反制。如果说中国对安倍“拜鬼”愤怒,对东南亚朋友的将是失望甚至是伤心。

东北亚和东南亚,甚至整个亚太区域,只要日本在历史问题上不安分,就不可能有真正的和平与稳定。

)

)