|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

最近和金融圈的朋友聊天,能感到一股浓烈的迷茫和彷徨,中间夹杂着失望与无奈。金融业作为垄断性行业,行业的高利润与员工的高待遇结伴而生,于是大家削尖了脑袋也要挤进金融圈,做一个金领。可是,时代变了,现在大家该想想如何应对失业了。

一、为什么要做好失业准备

我们站在更高的视野来看,现在的金融行业问题重重:实体经济不行,遭遇强监管,市场流动性枯竭,天雷滚滚,还有社会资源的过分集中等问题,共同导致目前金融业面临结构性问题,亟待市场出清,甚至可能是暴力出清。

(一)实体经济不行

经济发展的三驾马车是投资、消费、进出口。

1.先看进出口。

目前,全球经济萎靡,加上中美贸易战,进出口算是打爆了。据海关统计,2018年前5个月,我国货物贸易出口6.14万亿元,同比增长仅有5.5%,出现断崖式下跌。这个增长率甚至低于我国GDP的增长率!个人对未来出口情况持悲观态度。

2.再看投资。

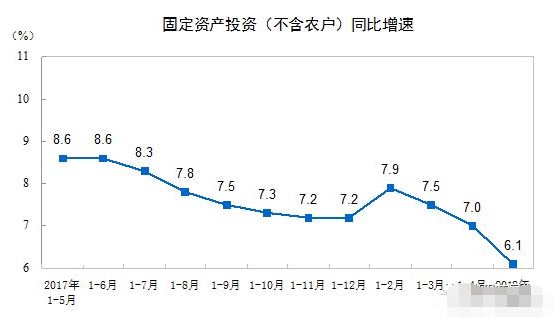

之前国家依靠积极的财政政策,通过地方平台大搞基建为经济托底,但目前这种模式亦不可持续。地方政府债务问题自身已是老大难问题,还要继续承担为经济托底的担子,也不现实。统计数据来看,2018年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)216043亿元,同比增长6.1%,增速比1-4月份回落0.9个百分点,固定资产投资也是持续下滑,趋势难以逆转。

3.最后看消费。

你自己干金融的,在全社会来看也属于高收入人群了,你自己有多少消费能力你还不知道?跟不用说子女教育、父母养老、疾病、房子这些处处是要钱的地方。专家喊出六个钱包买首付,你告诉我付完首付以后怎么办?家庭抗风险能力太差了。最近很火的电影《我不是药神》票房很好,就是因为刺激到了社会对疾病这个敏感话题。所以,即便你是中产,即便你有点存款,你敢消费升级吗?消费升级之前,先掂量掂量自己的钱袋子,以及家庭的抗风险能力吧。

4.三驾马车其实是一驾马车

还要说一点就是,消费、投资、进出口这三驾马车,其实是一驾马车,千万不能含糊。整体逻辑应该是通过进出口,第一企业赚到钱了,第二员工有收入了,第三有外汇了。企业赚到钱才有动力去投资,员工有收入才有能力去消费,国家再依靠外汇向经济体注入人民币即流动性。并且政府搞基建投资是为了什么,政府不是无脑的投资,也不是为了拉动GDP而投资,而是搞了基建会吸引企业来投资建厂,以及卖地赚钱,这样这盘棋才能活起来。政府不会在沙漠里面狂修路,也是考虑经济因素的。这也是为什么东部地区交通发达,西部地区交通欠发达的根本原因。要知道,即便这样全国的高速公路依旧巨亏呢!

所以,如果进出口这辆马车失速了,将可能导致投资和消费的失速,目前我们已经看到这种迹象了!三驾马车联动,并且发动机在于进出口。不过我们的进出口遭遇重重难关,前景堪忧。希望政府拿出有力措施,顺利实现我国的产业升级吧。

(二)金融行业供给严重过剩

其实想想,金融机构其实和卖白菜是一样的,只是金融机构的主要商品是钱。目前来看,金融行业出现产能过剩。

1.整体来看,我国金融业增加值占比过高

2017年7月10日,中国社会科学院财经战略研究院与中国财富传媒集团中国财富研究院联合发布《中国金融业高增长:逻辑与风险》,报告指出,近10年来我国金融业增加值占比翻了一番,从2005年的4%迅速攀升至2015年的8.44%——该数值不仅高于巴西和俄罗斯等新兴市场经济国家,也高于美国、英国等传统经济发达国家。

需要关注的是,国家经济整体下行,实体经济持续走弱的情况下,金融业已经失去继续增长的支撑。那么,出现这种情况的唯一一种可能,就是金融业存在失衡,即资产业务做得太多,之前不能获得贷款的企业也争着抢着给贷款,最后换来市场的狂欢。目前来看,第一还款来源充足的企业有多少?多少企业是僵尸企业,多少企业是靠着金融机构的信贷支持借新债还旧债。这也难怪各家金融机构的不良率惊人,以及近期各种大雷不断爆发了。

2.人为造出来的资产荒

最近大家都在感慨:做的越多,错的越多。其根本上还是大家资产业务做多了,好苹果烂苹果都往筐里捡,导致上市场好苹果没了,坏苹果也不多了,更多是不能吃的苹果。但是经营机构要吃饭,业务要发展,再从这里面挑业务做,你说会是什么结果?现在要做的应该是瘦身,应该是配合国家一起降杠杆,一起从高速发展向高质量发展转型。可惜,这些我们虽然在做,但缺乏必要的魄力,做的远远不够。

3.金融机构严重过剩

现在国家已经建立多层次立体的金融体系,我们只看以营利为目的的金融机构,各种银行、信托、证券、保险、租赁、保理、财务公司等鳞次栉比。据显示,2017年7月数银监会所监管的银行类金融机构总数4475个,2017年末全国银行营业网点总数达到22.87万个,可以说金融机构遍地开花。在一二线城市,走两步一个银行,装的富丽堂皇。君不见,城市最好的口岸都被金融机构占领者。金融城或金融街,是这种情况的集中表现。但我脑子里面总是萦绕着一个画面:2014和2015年的成都,走两步一个理财公司或者说小贷公司,最后一阵烟全倒闭了,留下一地鸡毛。

4.金融人口严重过剩

你去看看财经院校,每年录取分数线那叫一个高!尤其是名校的财经金融专业,分数高的吓人。大家都往财经这个专业上靠,导致每年给市场提供大量的高素质人才,但市场已经不需要这么多岗位了。君不见,北大清华硕士照旧坐柜台,出国留学人才照旧做些填表收集材料的工作,我们经常看到一个专科生就能干的活,其实是教育背景极强的人在做,这是对教育资源的浪费,也是对人力资源的浪费。但谁叫这个活做着简单,但收入高呢?这样的岗位,专科生甚至连面试机会都没有的。整体来看,金融领域吸纳了大量的高端人才,并且很多人并没有发挥其价值。

(三)市场流动性问题

关于流动性问题,我想说以下两点。

1.各家金融机构的放款额度。

大家知道,市场乱象和资产新规之前,资金大量空转,导致资金看上去多的不行。各家金融机构通过同业拆借、理财、逆回购、虚增存款、通道业务、交易所挂牌等方式,制造出资金市场繁荣的假象。前期,各家金融机构追着优质企业放贷款,因为额度根本用不完;现在,则是各家金融机构的放款额度极度紧张,甚至部分机构根本没有放款额度。很多优质企业也不再端着架子了,因为市场上资金太紧张了,这时候拿到钱最重要,成本是次要的了。某优质省级大国企,外部评级AAA,据悉发债成本高达6%/年。

债券市场表现尤其明显。现在债券投资市场号称三看三不看:三看是看评级、期限、利率,三不看是不看民企、平台、房地产。评级高、期限短、收益高的非民企、平台、房地产客户,才是大家追逐的重点客户。数据显示,截至2018年5月23日,今年共有316只、总计1935.8亿元债券取消或推迟发行。

2.我国M2增速大幅放缓

在经济学中通常以M2来表示,其计算方法是社会流通货币总量加上活期存款以及定期存款与储蓄存款。M2不仅反映现实的购买力,还反映潜在的购买力。说白了,M2的增速就是货币总量注水的速度。M2增速越快,说明货币越宽松,货币的供给也越多。

我国2017年之前,货币政策是稳健、从紧、适度宽松、稳健松紧适度,但M2始终保持高位。尤其是2009年,M2增速达到惊人的28.4%。并且整体来看,我国M2从2000年的13.2万亿增长至2017年的167.7万亿,增幅高达1170%,着实恐怖。而2017年,美国M2仅13.9万亿美元,按当时汇率1美元=6.5人民币,则美国M2为90.35万亿元人民币,远低于我国的167.7万亿。也因此,国家开始挤泡沫,去杠杆。这个路虽然很难走,但是条正道,方向也是正确的。

但是,进入2017年以后,尤其是2017年4月份以后,市场明显感受到资金紧张的情况。目前债券市场大量暴雷,其实也是流动性紧张的一个表现。如果货币市场持续宽松,企业融资之路依旧很畅通,也不会发生目前的这些大型巨头企业违约的情况。至于这类企业自身的现金流管理问题我们暂且不问,但流动性对企业的冲击是我们不能忽视的一个重要因素。我们看到,2017年我国M2增速仅8.2%,创造2000年以后的新低,且是唯一一年低于10%的年份。

目前,金融乱象、去杠杆已经纳入国家大事,国家致力于防止发生系统性金融风险是。因此,M2在这种情况下,保持低增速是一种常态化,不能寄托于央行继续防水。数据显示,4月末,广义货币(M2)余额173.77万亿元,同比增长8.3%,增速仍维持低位。

(四)不良资产高启

不良资产问题,是金融机构永远的痛。不良资产,侵蚀金融机构利润,降低资金的使用效率,消耗资本金,流动性枯竭。目前,我国不良资产的处置手段相对有限,除了四大资产管理公司,各个省、直辖市、自治州都在积极建立自己的资产管理公司,但受限并不明显。因此,如果一家金融机构有不良,并且是大额不良的话,实在难熬。这类机构犹如身患癌症的病人,不良贷款率表示癌细胞扩散的程度,如果不良贷款高的话,相当于癌症晚期,难以救药。

每当细细研究当下传统金融机构时,就会想起上世纪末的资产核销,不良剥离。当时银行的不良率高达25%~45%,更不用说其他金融机构了。可是,经过接近二十年的发展,金融业难道不是又到了这样一个十字关口?(回顾90年代银行不良率魅影技术性破产今日会重现吗?)

我们仍以银行的不良率来分析。目前各家银行的不良率情况,已经在《揭开不良面纱,上市股份制银行资产质量大剖析》中有所分析。分析表明,2017年末我国上市股份制股市不良率在1.15%-2.14%,处于较低水平。

这个数据是给大家看的。但作为银行工作者,笔者对这个数据的真实性严重怀疑。我们前面已经说了,这轮不良大潮来势汹涌,是个系统性的问题。其中主要是货币超发后快速收紧导致的流动性不足问题、前期无序竞争导致的内部管理缺失问题、行业过度集中在房地产领域、实体经济的恶化问题等,这不是某一家银行的问题。系统性的问题,就是全面性的问题。

2014年,我刚刚入职的时候,就听客户经理就说:现在能还利息的客户就是好客户。是的,利息能够滚起走就已经很不错了。想还本金?有能力还本金的企业你舍得收贷款吗?现在,再想想你们手里的客户,多少是已经不良,多少在苟延残喘,多少说不定明天就要爆。

2018年1月,银监会官网头条发布消息:为掩盖不良贷款,某股份制银行的某一级分行使出各种“财技”,向1493个空壳企业授信775亿元,换取相关企业出资承担该行不良贷款。大家想想,这只是一家分行啊,就闹出这么大的篓子。

再者,降杠杆,很可能沦为暴力降杠杆。降杠杆,其实就是还负债,要么自己赚钱还,要么不还拉倒。现在来看,企业自己赚钱还贷款不太现实,因此很可能出现暴力降杠杆,即提高破产、重组等模式降杠杆,这样欠的钱就不用还了,或者打折还。君不见,一些大的企业刚性负债冻着上百亿甚至上千亿,几个暴力降杠杆后,杠杆就降下来了。而这种模式相伴而生的是,企业的破产重组,也即不良的大面积爆发。

可以说,不良资产犹如一座大山,深深压在金融机构的身上,让金融机构久久难以翻身。可叹的是,现在的监管环境和经济大环境,都不允许金融机构来场蜕变了。金融机构要和时间赛跑,才能避免被市场抛弃。

金融机构不好了,最后会怎么样?大量裁员,大幅降薪。裁员是主动赶你走,降薪是逼你走。反正两个字:走你!

二、金融人需要做哪些准备

(一)加强自我能力提升

人有一技之长,才能不被企业和时代淘汰。因此,金融人需要加强自我能力的提升。这包括提高自己的学历、提高专业能力、提高与人相处的能力。没抽时间考个MBA甚至博士,考个CPA、FRM、CFA甚至中级经济师,不断思考自己与企业的关系、与领导的关系、与同事的关系。

根据畅销书作家格拉德威尔在《异类:成功人士的故事》提出的“1万小时定律”——要想成为某个领域的专家,无论是音乐家、运动员、棋手,还是作案屡屡得手的惯犯,都需要至少1万小时的练习。多少人在践行着这条定律呢?怕只怕,一些人始终达不到1万小时定律,因为他在后面一直再重复前面的工作,也就是在某个时刻停滞不前了。这时候,需要个人勤思考,多总结,多动笔,多咨询,把注意力扩展到工作之外的领域。你的视野决定你的事业!

最后,尤其要提高自己不可替代能力的培养。你在一家单位工作勤勤恳恳,兢兢业业,殊不知其他单位已经将这部分工作外包出去了。你在这个工作上花再大力气去能力,都不及你培养其他一个不可替代的能力。

(二)找准自己的定位

金融业好的时候,金融业属于“赚钱赚的不好意思”、“躺着赚钱”,金融人没必要思考定位问题,反正都能赚到高薪。而如今,行业没落时期,个人要找准自己的定位。金融机构对待人力资源的时候,也会由粗放专项精细化,比如一个人的资源优势、专业水平、工作承压能力等是对符合履职能力的要求。自我定位不准的人,很可能成为第一批被裁员的人。

因此,个人要根据自己的性格、专业、目标等因素,确定自己要做的工作。你是要做前台,还是中后台。做中台是做审批、审计、出账、贷后、财务还是其他岗位,差别都很大。想清楚你想要什么,再去决定你要干什么。

(三)保持离开体制的能力

行业好的时候,轻轻松松就赚了很多钱。不过,千万别把平台赋予你的价值,当成自己的价值。你做前台,跟着一个好领导,领导给你分了营销费用,金额也不小。你平时把工作按时按量做完了,你以为这就完了?要是领导不想要你了呢,要是你与同事相处不好想走了呢,要是你们部门大量业务开始不良了呢,你该怎么办?如果你前期写写材料,轻轻松松拿了很多钱,但是对于信贷知识、调查手段、贷审会汇报技巧等缺乏深入学习,你很可能难以找到一个肯接受自己的下家。

保持离开体制的能力,就要多学习,多思考。这个过程,也是自我提高的过程。你提高了自己的能力,可以更好地完成领导交给你的任务;当你的付出超过你的所得的时候,你可以有主动选择权,因为你有这样能力去选择,而不是被别人选择。

(四)做好随时失业的心理准备

做好随时失业的心理准备,是告诉你要保持危机意识。不能让自己成为井底之蛙,更不能让自己沦为清水煮青蛙,不断在中后台的死工资中消耗生命。

做好随时失业的准备,你就有很多的动力去学习。毕竟,谁都怕失业。大家上有老,下有小,要养家养车养房养娃,压力都很大。有压力不怕,压力可以变成动力。但机会是留给有准备的人的,你已经为失业做好充分准备,如提高个人能力,提高不可替代能力,或为下一份工作做准备,那么即便失业降临在你身上也无大碍。但如果你什么都没准备,突然单位告知要辞退你,估计你会有一种天崩地裂的感觉。这就是差别!