|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

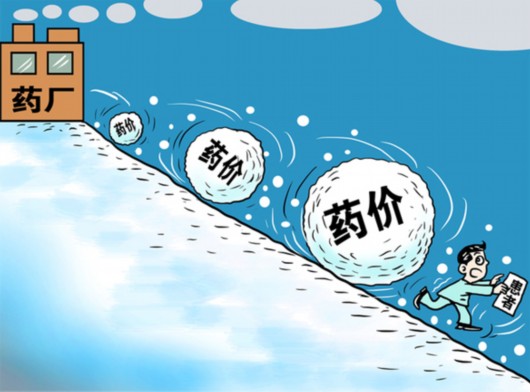

据最新财经新闻获悉,国家发改委、国家卫计委、人社部等7个部门5月5日联合印发了《推进药品价格改革的意见》,其中规定,自今年6月1日起,除麻醉药品和第一类精神药品外,取消政府制定的原药品价格。这意味着,中国将取消绝大部分药品的最高零售限价,今后,药品实际交易价格将由市场主导。

“这么多年了,政府还在管的只剩下石油、电力、药品等极少数品种,其他的都陆续放开了。”中国医药企业管理协会会长于明德表示,这场让药价遵循市场规律的改革早该到来,如今正式宣布,总算“亡羊补牢,犹未为晚”。

“政府定价、限价药覆盖了国人用药需求的90%”

在许多人眼中,这次改革的实现借力于一场反腐风暴。

2014年8月24日前后,国家发改委价格司司长曹长庆外出回京时,刚下飞机便被带走调查。此后不到40天的时间里,价格司副巡视员郭剑英、接替曹长庆的新司长刘振秋,以及两位副司长周望军、李才华先后被带走。5人中,至少4人与医药价格有关。其中,曹长庆执掌价格司7年,主导过药价调整;郭剑英曾任医药处处长;刘振秋和周望军均在担任副司长期间,分管过医药价格。

10月27日,就在价格司“沦陷”仅一个月之后,全国物价局局长会议便传出消息,称发改委在药价方面正准备主动放权,力度之大,将使人瞠目结舌。

事实上,这次药价改革酝酿已久。据媒体公开报道,2013年起,改变现行的“药品最高零售限价”便已写入发改委日程,多位价格司在职及退休官员也曾公开提及价改思路。不过一年多来,改革始终处于筹划阶段。直到2014年11月15日,国务院总理李克强在国务院常务会议上部署加快推进价格改革时,才算尘埃落定。在谈到药价时,李克强说,“制定最高零售限价实际上与药品集中招标采购存在功能重叠,而已经放开价格的药品也未出现明显价格波动,全部放开的条件已越来越成熟。”

上世纪90年代初,中国进入市场经济时代,当药品的政府定价逐步放开后,却出现始料不及的药价飞涨。1996年,国家计划委员会(后更名为国家发展计划委员会、国家发展和改革委员会)颁布《药品价格管理暂行办法》,将药品定价权重新握在手中。从那时起,由国家计划发展部门掌控药价的惯例就此形成。

“2000年以前,由价格主管部门分别制定出厂价、批发和零售价格。2000年以后,……经国务院批准,放开了出厂、批发价格。除少数单独定价品种外,按照药品通用名制定最高零售价格。”国家发改委价格司原副巡视员郭剑英,曾这样对媒体总结药价的管控历程。郭指出,1996年恢复管制之初,纳入政府定价和政府指导价范围的药品只有200多种;十余年后,已增至2700种。其中,政府定价的约100种,占国内已批药品总数的0.8%,“这些价格在实际交易中既不能降低也不能提高”;而政府规定最高零售价的约2600种,占药品总数的22%。

在于明德看来,所谓的“0.8%”“22%”只是价格部门的“数字游戏”。“有的药,可能一年只有一个人吃,也算一种;有的药,比如阿司匹林,可能一年上千万人吃,也算一种。”于明德解释,对于消费者和药企来说,真正重要的并非政府管控的药品数量多少,而是这些药品在市场中占有多大的份额。

在中国,公民大多属于城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险的范畴之内。而三大医疗保险的药品目录和各地方的自定药品目录中,几乎所有药品价格都由政府把关。由于人们购买药品时常要通过医保报销,所以政府定价药、限价药也就成了大多数人的选择。“从这个角度计算,政府定价、最高限价的药品,基本覆盖了中国人用药需求的90%。”于明德说。而以这样的视角衡量,价格管理部门对药品市场的干预和影响,也将远远超出人们的想象。

拔地而起的药价

在最高零售限价取消之前,要给一种中央定价的药品进行首次上市定价,必须走完这样的程序:首先,由企业上报药品的成本构成和定价申请;之后,由省级价格主管部门核查并转报国家发改委;然后,才由国家发改委组织专家评审,并参考专家评审意见最终核定价格。对此,中南财经政法大学教授、湖北省物价局原副局长蔡玲曾经表示:“一定程度上讲,我们的操作还是凭经验判断来做的。几十个人面对着上千种药品,想要发现其真实价格是非常困难的。”

2010年5月,湖南省湘雅二医院爆出“天价芦笋片”事件,出厂价仅15.5元的芦笋片,在医院卖到213元,利润率达到1300%。而芦笋片加价的奥秘,就在于药企向价格主管部门虚报成本,而价格管理部门在未做认真核查的情况下,批准了这一虚报高价。

在无法了解药品真实成本的情况下,“一刀切”成为很多价格主管部门最为保险的选择。但久而久之,药企和价格主管部门之间便形成一种互不信任、相互挤压的局面:药企作为第一个犯规者,通常会在最初的成本申报环节虚抬价格,为之后的核查、核定留有空间。而企业的虚报又让价格主管部门形成惯有印象,认为所有价格都含有水分,必须压低。“这就好像一毛钱的东西,企业上来就报两毛。而物价部门也很明白,所以还是会把这一毛压下去。实际上,两者是一致的。”于明德说,在对药品成本进行检查后,价格主管部门多会要求企业降价,主动提价的情况“几乎从来没有”。

据于明德估算,目前,全国药品的百元销售利润率接近10%,平均在9.8元至9.9元上下,但不同药品间差距极大,“高的利润能达到40%到50%,低的还不到7%”。所以某一种药品到底能赚多少钱,外人很难摸透。更让人难以捉摸的是,药品定价高低、利润多少全无规律,很多时候全靠价格主管部门领导的一句话。于明德说,这就造成其他国家药企两眼紧盯市场的时候,中国的药企两眼“紧盯着官员”。

2013年7月,葛兰素史克(中国)投资有限公司的部分高管,因涉嫌严重商业贿赂等经济犯罪被公安机关立案侦查。据公安部官方消息,葛兰素史克正是为了提高药品售价等目的,向政府部门官员、医院、医生等人员行贿。事发后,一名涉案公司高管在采访中表示,包括行贿费用在内的各种运营成本助推了药价虚高,保守估计“运营成本”占到药价成本的20%至30%。

对于药企进行商业贿赂的问题,北京市天则经济研究所学术委员会主席、中国社科院经济所研究员张曙光曾经指出,“据业内人士透露,一个品种的定价权,平均公关费用是1000万元。”而另一位熟悉中国药品市场的人士也证实,药企花费千万元以上的巨额费用进行价格公关,现实中绝对存在。

发改委的多种药品定价方法中,“单独定价”无疑为药企公关留下了空间。所谓“单独定价”,是指多家生产同种药品的企业中,某家企业认为自己的产品在质量、疗效、安全性、技术创新等方面存在显著优势,就可以向国家发改委申请高于功能相似的同种药品的单独定价。

为了保证公平公正,单独定价时,发改委会邀请相关专家进行论证。但在一名医药行业内部人士看来,单独定价的几项要素没有硬性标准,自由裁量权很大,而且愿意为药企论证出“有利结果”的专家大有人在,所以真正起决定作用的还是发改委本身。

一旦成为单独定价药品,价格马上拔地而起,药企从中获利良多。“一样的东西,单独定价之后从一毛一下子加到五毛,多的加到七八毛,”于明德说,最多的前后差价可以达到几十倍。

“可是那些价格高于同种药品几倍、甚至几十倍的药品,真的会有人买吗?”于明德的回答是:有。价格奇高的药,销路也能特别好。

由于药品价格奇高,药企的利润空间也会奇大。从这些利润中拿钱对招标部门、医院、医生进行“反哺”式的行贿,招标、采购、开药都能达成“一条龙”式的服务。相反,如果某种药品受到高价举报后被迫降价,药企利润空间大幅降低,医疗机构拿到的贿赂、回扣也会随之减少,而这一连锁反应的最终结果是药品降价后反而卖不出去。

一位业内人士表示,在医药行业的生态圈中,哪种药品有利可图,哪种药品才能打开销路;而在所有药品中销路最好的,不是质量最好、性价比最高的,而是价格空间最大、最能拿出钱来打通关系的。

1996年以来,中国医药行业经历了32次整体性的强制降价。但正是由于上述原因,32次降价均以失败告终。对此,药企的普遍做法是,某种药品今天降价,明天便会停产;在对规格、剂型、工艺等方面进行“改良”后,此药会改头换面,重新报价,投放市场。

变味儿的招标

除了价格主管部门之外,另一个对药价产生直接影响的部门是卫计委系统。

始于2000年的药品招标制度,旨在通过政府统一采购,降低药品进入医院时的价格,防止企业和医院之间通过商业贿赂抬高药价。一种药品,只有先在卫计委中标,才能进入医院的采购名单。最初,药品招标采购主体是医院自身,后来逐步发展出第三方的药品招标代理机构,最后演变为各地卫计委统一进行药品招标。

在一些业内人士看来,卫计委揽下医药招标是一个“权力膨胀的结果”。因为在法律规定中,招标主体是医疗机构、招标后购买药品的也是医疗机构,这一切均与政府无关。而卫计委设立医药招标部门,也并未获得法律授权。

据财经新闻网报道,中国医学科学院医学信息研究所卫生政策与管理研究中心代涛等人,通过对安徽、河南和重庆三地15区县基本药物招标的数据统计发现,政府集中招标采购后,一些地方的中标价反而大大高于市场批发价。中国社科院经济研究所公共政策研究中心主任朱恒鹏的调查也显示,政府集中招标的过程不是降低药品费用的过程,不是减少返利回扣等不正之风的过程,而是相关政府部门参与药品利益分配的过程。

美国联邦医疗保险及医疗补助机构(MedicareMedicaid)医疗信息咨询师吕卓远,长期关注中、美两国医药价格及药品招投标工作。在她看来,中国药价虚高的主要原因是药价谈判机制不够健全。吕卓远介绍,美国政府主导的联邦医疗保险、联邦医疗补助、商业医保公司等,一直以第三方支付机构的面目参加与药企的谈判。“这些机构充当患者的代言人,介入到制药公司、医院和药房间进行管理协调,核心目的在于对医疗费用进行有效管理,节省开支,增加药品收益。”吕卓远说。而这一点,正是中国所缺乏的。

)

)