|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

从1993年内地首次播出的韩剧《嫉妒》,2001年央视配音引进83集的《澡堂老板家的男人们》,到纯爱的《冬季恋歌》,以及胡锦涛夫妇业余爱看的历史剧《大长今》,最后到上了今年春晚的“长腿欧巴”李敏镐主演的《继承者们》,以及目前火爆持续的《星星》,韩剧进入中国已经整整20年,且以一股“惊人而持久的力量”反复成为褒贬不一的讨论对象。

始终不变的内核:“灰姑娘与王子”

1993年,崔真实主演的韩国电视剧《嫉妒》首次登录内地荧屏,拉开了韩流席卷内地娱乐圈20年的序幕。而实际上,中国与韩国在前一年的1992年建交。《嫉妒》或因初来乍道,并未大红。但是4年后随之而来的《爱情是什么》、《星梦奇缘》、《天桥风云》等一大波陆续被引进的韩剧,则引起了巨大轰动。

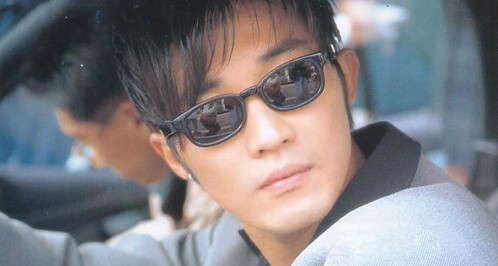

安在旭成为第一代韩剧“王子”中的代表人物。《星梦奇缘》中,高富帅男主加上灰姑娘美丽女主,标准的狗血剧情在当时掳获了一众女观众的芳心,“小民哥热”蔓延中国。安在旭在剧中的发型在今天看起来就是标准的“洗剪吹杀马特”,但是当时却迅速席卷了整个中国。与安在旭同一代还有裴勇俊、张东健、韩载硕等。

韩剧中的第二代“王子”,则被认为是权相宇、宋承宪[微博]、元彬、张赫等人。同时红遍国内大江南北的剧目则有《天国的阶梯》、《悲伤恋歌》、《蓝色生死恋》、《夏日香气》等。

进入21世纪之后,韩剧整个海外市场需求旺盛,到2004年到达巅峰。金来沅、赵寅成、李准基、玄彬等韩国男星迅速成为韩剧中坚力量。其中,李准基在电影《王的男人》中的角色,颠覆了人们对男性的审美观。而李准基本人在中国也因此有极高的知名度。这种审美的颠覆,也在一定程度上影响了人们对后来成名韩国男星的审美。

《继承者们》的李敏镐,可被视作是李准基们之后一辈的代表人物,他因《花样男子》而在韩国一夜成名,也为他在中国积累了一定的粉丝基础。而《继承者们》之后,更因为被邀请参加央视春晚[微博]而成为舆论焦点。此外,张根锡、郑日宇、金范等,以及如今大红大紫的金秀贤[微博],也被视作这一辈的代表人物。

尽管在剧情设计上,韩剧在华二十年告别了“癌症、车祸、医不好”的“三宝”时代,加入了外星人、半兽人、长腿花美男、卖萌大叔等等角色变化,经历了穿越、灵异、超能力等题材突破,甚至连对王子们的审美都发生了变化,但似乎唯有“灰姑娘与王子”的内核始终不变。

一位国内影视业人士分析指出,《星星》的成功是很好地抓住了女性观众对好男人和爱的渴求。“因为它给你造了一个美好的梦,让你知道,原来生活可以这么好,服装可以这么美,这么完美的男人,他可以给你带来如此深刻的一段爱情。”

而这种“对好男人和爱的渴求”,实际上一直贯穿于韩剧在华二十年。“灰姑娘”可以不漂亮、不年轻、不高贵,邋里邋遢还性格古怪,但总能有社长级的精英型男为你神魂颠倒,或是多金美少年为你死心塌地。无论是最近的《来自星星的你》、《继承者们》,还是早些年的《蓝色生死恋》、《天国的阶梯》、《浪漫满屋》,甚至更早时期《星梦奇缘》、《天桥风云》、《夏娃的诱惑》等等,均可对号入座。

电视剧收看分阶层:韩剧=低收入?

少有人能够解释韩剧,或者韩国的流行文化在中国大陆持续、大肆被追捧的原因。

美国加州州立大学多明各斯山分校的朴正善教授在其《站在中心的韩国:东北亚区域主义的动力学》(KoreaattheCenter:DynamicsofRegionalisminNortheastAsia)中称,中国大陆的韩剧粉丝在年龄段上最广,核心粉丝是20岁到30岁的女性,不过从十几岁的少年,到七八十岁的老妇人,都可能是韩剧的粉丝。亲密的家庭关系往往会在年轻的正面主人公身上得到良好体现,所以尽管没有涉及明显的暴力或性场面,韩剧依然有其收看的价值。

不过这种基于亚洲传统儒家文化价值观维护的分析,在近几年来韩剧走红非亚洲国家如古巴、墨西哥、哥伦比亚等国而显得失去了解释力—去年,韩剧风靡古巴,《秘密花园》等大批韩剧在当地电视台热播,甚至还被认为是打破了巴西电视剧在古巴长达30年的垄断。

而韩国本土的一项研究则将对韩剧的喜好与观众的教育程度和收入作了相关分析。首尔大学媒体信息系教授姜明求(音)的研究小组发表题为《中国电视观众的电视剧消费品位指导》的论文称,青睐韩国与中国台湾地区电视剧的中国观众,趋向于低收入和低学历,而这些观众之所以爱看韩剧,是因为部分韩剧逻辑性较差,观看时无需动脑子,可以单纯的“感情发泄”。而高学历、高收入者主要观看美国和日本的电视剧。

姜明求研究小组的研究,基于400个北京居民的反馈,这些受访者的年龄从20岁到50岁不等,收看的电视剧种类主要生产自中国大陆、台湾、香港以及日本、韩国和美国。这一研究结论,为近年来大陆地区对韩剧的“贬低”提供了有效的数据支持。

研究还引用了中国社交网络上出现的一个帖子,称收看的电视剧种类形成了一个有趣的阶层划分:英国电视剧迷瞧不起收看美国电视剧的观众,而美剧迷则又不屑于韩剧迷和日剧迷。在此之后则是台湾和香港电视剧的收看者,而大陆电视剧的爱好者则被视作居于底层。不过这种依据电视剧观看习惯划分“身份”并产生“优越感”的现象,被评论认为或引发高收入、高学历者“试图掩盖自己恶趣味”的倾向。

韩剧背后的经济利益与政府行为

无论是对韩剧“逻辑性较差”、千篇一律逃不出“玻璃鞋”套路剧情的爱与憎,还是对几代走红韩星的迷恋或唾弃,或者对观看韩剧观众身份的贬低或维护,都处于口水战的层面。一个无法忽略的事实是,韩剧走红全球,尤其在中国拥有长达二十年的市场需求,为韩国赢得了巨大的经济效益。

2012年5月底,韩国进出口银行海外经济研究所发表的“韩流出口影响分析与金融支援方案”表明,韩国文化产业出口每增加100美元,就能使韩国商品出口增加412美元。伴随韩剧等文化产品席卷全球,各国对韩国产品的好感上升,增加了手机等其他韩国商品的销量。从消费品项目来看,文化商品出口对IT产品、服装、加工食品出口带来的影响很大。在亚洲地区,韩国的CD唱片等音乐出口对韩国化妆品出口的牵引效果明显,电视剧、娱乐节目的出口对手机、电脑等IT产品贡献突出。

纽约艺术大学提斯克艺术学院的郑奉财教授曾在接受媒体采访时称,自己研究韩剧流行的原因,是源于他对韩国知识分子感到很生气,因为后者在谈论韩剧等一系列韩国流行文化席卷全球时表现出了“民族主义的思想,并且是将其作为一项强大的武器来推动”。

根据郑奉财教授的说法,上世纪90年代中期开始,韩国国内开始出现一种“重视文化产品输出”的策略。“因为韩国意识到,跟中国竞争制造业是愚蠢的,他们已经失去了在这一方面的优势,所以韩国索性远离制造业,转向更有利可图的产业,也就是文化产业和IT产业。所以,包括韩剧在内的韩流的肆虐,某种方面是国家精心策划的产物。”

《经济学人》也分析发现,第一波韩剧大规模流行恰恰在1998年亚洲金融危机之后,当时韩国的国民生产总值暴跌7%,在随后将近十年的萎靡不振时期,韩剧被政府部门视为强有力的文化软实力,期望可以因此扩大韩国的文化产品出口额,以及振兴旅游业。1998年,韩国文化观光部特别下设文化产业局,专门对电视电影等文化产业进行专项管理和扶持,从这一年开始,韩国政府陆续出台文件,明确了文化产业的优先发展地位,为韩剧产业化发展铺平道路。而到了2005年,韩国政府采取了更为重商主义的做法,在海外推广韩国文化的组织可以获得数百万美元的政府补贴。

韩剧后来在中东地区的“登陆”经过,一定程度上可以说明政府行为在其中的作用。2005年,《冬季恋歌》在中东地区“登陆”,当年韩政府还购买《情定大饭店》等韩剧版权,免费向数十家阿拉伯电视台提供播放。后来韩国国际广播电台阿拉伯语广播组,收到来自埃及、阿尔及利亚、也门、叙利亚、摩洛哥、伊朗、土耳其等国家观众的电子邮件数量剧增,希望得到韩剧明星的电话和电子邮箱。到了2007年,《大长今》在伊朗收视率高达86%。

而在制造业上让韩国失去了优势的中国,尽管与韩国历来存在贸易赤字,但是在文化产业上的赤字比工业产品超出10倍。而自2006年以来,配合针对韩国节目配额的减少,“反韩流”和“嫌韩流”的舆论也开始兴起。

)

)