|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

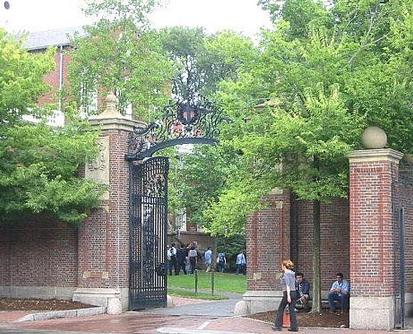

据中国教育新闻网报道:有数据显示,美国61%的SAT(相当于美国高考(微博))满分学生被哈佛大学拒绝;2010年北京理科状元被美国11所名校全部拒录的新闻,也曾引起争议。

高考状元,是中国高校的“香饽饽”,却在美国名校受到冷遇。中国人通常直观地认为是美国名校不看重学科考试成绩,或是对中国高考成绩的不认可。

事实上,美国名校然看重学科成绩,将其作为重要的参考依据,但成绩并非唯一的衡量标准。日前,在出席2014哈佛大学中美学生领袖峰会时,哈佛中国区招生官庚威廉姆斯(KanoeWilliams)女士告诉媒体说:“我们要找的是有趣的人”。

哈佛峰会(HSYLC)是一个每年邀请哈佛明星教授、学者、学生与中美两国重要政界、商界、学术界领袖人物共同参与的项目。2014哈佛大学中美学生领袖峰会从8月12日至20日于上海中学举行。澎湃新闻记者在峰会上近距离了解了哈佛大学在招生、人才培养上的观念。

招生官:反感学生自我包装,看重能力

期盼通过复制他人的经验来获取哈佛的“入场券”,这招恐怕行不通。

招生官威廉姆斯女士在2014哈佛峰会上表示,申请哈佛大学并不存在A+B=C的成功公式。想要得到哈佛大学的垂青,只需要“做自己”。

首先,哈佛想要了解你是一个什么样的人。在这点上,哈佛确实有偏爱的学生类型:比如,哈佛希望招收的学生为人友善,拥有良好的人际关系——在学校中是个好学生,在社区中也是个好成员。不过,这并不意味着哈佛想要招收“老好人”,而是希望招收到性格开朗的学生。

而对于全才和偏才,哈佛招生官的这杆秤并没有偏向其中一方。威廉姆斯女士说:“哈佛校园中确实有很多全能型的学生,但是这并不意味着偏才、专才就没有了进入哈佛学习。”

哈佛大学二年级的中国学生朱梦欧表示,她的同学们都有自己的“成才之路”:“有的同学是做电脑编程的,有的人练击剑,有人十几岁就写音乐剧,也有人致力于女权运动。同样也有性格内向但是数学天赋极高的学生。”

人们可能会误认为哈佛的学生需要有一长串的获奖清单,但事实上,哈佛所看重的是学生的潜力。哈佛上海中心执行董事、哈佛大学校友王颐表示:“这其实可以通过很小的事情来看到,不一定是大团体活动。不需要在各个方面去打勾。”王颐表示,这些可以在面试的交谈中,从细节处了解学生的想法:他做过任何事情,到底是出于什么样的动力;通过什么样的工作来实现目标。因此,哈佛的招生官很反感学生自我包装,而是看重学生的个人能力和动力。

当然,学业成绩是非常重要的考核部分。威廉姆斯女士表示:“我们只会把你的成绩放在你们学校的背景下来看,不会与其他学校、国家作比较。”

领袖观:领导好自己,成为行业影响力

哈佛一直以来以培养领导力著称,而哈佛的“领袖观”却与中国人的理解有差距。

朱梦欧表示,过去自己认为做领导就是做学生会主席或者成为社团社长,但在哈佛念书的两年中,自己对于“领袖”的概念有了很大的转变。

首先,要学会领导好自己。

相关教育新闻:面对哈佛众多的教育资源和学生活动,需要对自我有清晰的认识和定位。按照哈佛学生朱逸伦的话来说,就是“特别坦诚地面对自己”,知道到底未来想做什么、想学什么、想怎样度过自己的时间。

王颐认为,哈佛的学习观和教育体系,给了学生进行自我调整的空间。而他自身就是个例子——王颐在哈佛期间学习的是物理学和天体物理学,但他并没有一条道走到黑,现在他是麦肯锡公司全球副董事:“学习一样东西,并不一定意味着最后一定做这件事。因为在学习的过程中,会产生很多新想法。哈佛的教育体系,给了学生很大的空间去做调整,可以随时换系。”

而哈佛的“领袖观”也并不是说要把学生培养为CEO或总统,而是要求学生成为某个领域中有影响力的人。朱梦欧说:“领袖就是做学术要成腕儿,做影视要成为star,做NGO就要把组织做大做强。无论做什么,都可以反映领导力。”

王颐认为,哈佛的核心价值在于给了自己一个做事和为人处世的标准,这种标准来自于身边周围的学生。“这些都令人受益一生,与最后毕业文凭没有直接关系。”

哈佛女孩:我们不是神,经验未必有帮助

在外人看来闪闪发光的“金字招牌”,对于朱梦欧和朱逸伦两位哈佛女生看来,却不过是过眼云烟。

朱梦欧说:“在哈佛学习是一个阶段性的经历,如果总是陶醉于哈佛的名声,反而是对自己的局限。”

朱逸伦则不在意别人的想法,更关心自己内心的感受,因此哈佛的光环并没有给她带来负担。

两个女孩表示,进入哈佛后,确实时常有亲戚朋友或中学校友来讨教申请经验,她们把这看做是一种朋友间的帮助,乐意分享自己的经历。

但对于一些“哈佛女孩”出书的做法,两人都认为,出书的初衷是好的,买书看也是出于上进心,无可非议。但是,看“哈佛女孩”的书是否有帮助,这就很难说。同时,她们也表示自己对于出书介绍成功经验不感兴趣。

朱梦欧说:“每一个哈佛学生的成长经历都各不相同,把自己的故事写出来,也未必能给读者带来太多帮助。”

)

)