|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

中国户籍制度的源流

户籍制度,也就是户口制度,是随着国家的产生而形成的一种社会制度,是指通过各级权力机构对其所辖范围内的户口进行调查、登记、申报,并按一定的原则立户、分类、划等和编制。

户籍制度主要包括两方面的内容,一是登记制度;一是管理制度。户籍登记在中国很早就出现了。据甲骨文记载,商王朝已开始实行人口登记制度,有“登人”或“登众”,即临时征集兵员的记载。西周时创建了原始的人口登记办法。据《周礼·秋官·司民》记载:“司民掌登万民之数,自生齿以上,皆书于版,辩其国中,与其都鄙,及其郊野。异其男女,岁登下其死生。及三年大比,以万民之数诏司寇。司寇及孟冬祀司民之日,献其数于王。王拜受之,登于天府。”

可见,商周时期,已设立了掌握户籍的官职“司民”,对生齿(男孩满8个月,女孩满7个月为生齿)以上的人,按不同性别登记于册,即“书于版”,并分城(都)乡(鄙)进行人口统计。同时,每年要对人口的出生和死亡进行登记,以掌握自然变动情况,每隔三年进行一次人口调查核实(即“大比”),孟冬(阴历十月)时上报。

春秋战国时期,各诸侯国纷纷建立严格的户籍登记制度,即“书社制度”和“上计制度”。“书社制度”的内容是:百姓25家为1社,“社之户口,书于版图”。“上计制度”是:郡、县长官每年于年底前将下一年度的农户和税收的数目作出预算,书之于木券上,呈送国君。如商鞅变法规定“四境之内,丈夫女子皆有名于上,生者著,死者削”。

随着封建制度的日趋成熟,户籍登记制度也日趋完善,管理户籍和财经的衙门出现,即户部,六部之一,长官为户部尚书,曾称地官、大司徒、计相、大司农等。

至清光绪末年,改“户部”为“度支部”,管田赋、关税、厘金、公债、货币及银行等。

民国前期,尤其是北京国民政府时期,没有详细的户口制度,只是参考了清末《调查户口章程》,制定了《警察厅调查户口规则》,1915年颁布了《县治户口编查规则》及《警察厅调查户口规则》。1934年4月27日,南京国民政府时期,出台了《户籍法》,定于7月1日起施行。

1935年出版的《首都志》,卷六为户口。开篇即曰:首都户口,自汉至今,历历可考。然或以郡计之,或以县计之,或以市计之,区域有大小,难以比较其繁衍之度,而所计者又未必尽覈(核)。兹据诸书为表,存其大都而已。

书中将西汉以来,至民国二十四年(1935)首都人口,分为男女详细列出。可见户口制度在中国的重要性。

抗战胜利的第二年,1946年5月5日,国民政府从重庆还都南京以后,推行国民身份证制度,于1947年颁布了《户口普查法》,建立了各级户政机构。

新中国户籍制度始于1950年8月12日,公安系统在内部颁发了《特种人口管理暂行办法(草案)》,正式开始了对重点人口的管理工作。1951年7月16日,公安部制定并颁布了《城市户口管理暂行条例》,这是建国后最早的一个户籍法规,从而基本统一了全国城市的户口登记制度。

溥仪与李淑贤

“末代皇帝”的户口簿

在封建社会,作为皇帝,正所谓“普天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣”。谁听说过皇帝还有户口?如果皇宫大内没有户口制度,紫禁城里众多的人口将怎样管理?当然,这些不在本文探讨之列。

我这里所说的皇帝的户口,专指“末代皇帝”溥仪的户口簿。

1945年8月,日本投降。伪满洲国皇帝爱新觉罗·溥仪作为战犯,在沈阳被苏军逮捕,押往苏联伯力关押。1950年7月被押送回国,先后关在哈尔滨、抚顺战犯管理所。经过十年的改造学习,于1959年12月4日,在抚顺战犯管理所被最高人民法院法官宣布特赦。

溥仪是清朝末代皇帝,宣统元年(1908)登极。1912年2月,袁世凯为当大总统,与隆裕太后谈好条件,即《优待清室条例》。规定:(1)清帝称号不变;(2)每年由国民政府给予四百万元;(3)清帝仍居清宫,以后移居颐和园;(4)原有私产由民国保护等等。

2月6日,参议院通过了《优待条例》。2月12日,6岁的清朝末代宣统皇帝溥仪退位,暂住北京紫禁城;但《条例》并未规定清室搬出紫禁城的具体日期,所以溥仪等一直住在紫禁城中。直到1924年10月,冯玉祥发动北京政变,溥仪才迁出了紫禁城。

以后,溥仪居无定所,先借住其父载沣的“北府”,后搬迁到日本公使馆,又借住天津张园和静园等地。直到1931年11月,在日本人的帮助下逃到旅顺,于1932年成立伪满洲国。所以,他的出生地和户籍,也应该是北京市。这是没有问题的。但是,溥仪从战犯到公民,就要有户口,当时户口是与粮油关系以及各种副食品票证联系在一起的。没了户口是无法生活的。那溥仪的第一个户口关系究竟落在哪里呢?

溥仪回到北京后,先落户到西城区前井胡同6号。这里是溥仪五妹韫馨和五妹夫万嘉煕的家。为什么落在这儿呢?溥仪的亲友们大多住在这一带:族弟溥俭和五妹同院,距离不过二百米的南官场口则住着他的几位族侄;绕过后什刹海再走四五分钟就到了六妹住的四合巷4号,四妹住在鼓楼,二妹住在景山东街。离得都不远。

来到五妹家的第二天,溥仪就由族弟溥俭陪同,去所在辖区派出所办理了户籍手续。

溥仪说:“我住在什刹海后面的五妹家里。在那以前,我从来没有作为一般的公民生活过。我活了五十几岁,还头一次一个人随便逛大街,在商店买东西,坐公共汽车、电车,随便到亲戚家串门,到朋友家访问,这一切对我来说,都是感到太新鲜了。”

为此,溥仪还闹出找不着家门的笑话呢。有一天,五妹夫妇上班走了,溥仪操起笤帚到大门外扫街,本打算扫扫自家门口,扫来扫去却不知跑到哪家门口,迷了路,找不到回家的门了。后来一位街坊问明了情由,才把他送回家来。

十多天后,即12月23日,溥仪搬到东单附近苏州胡同南口的崇内旅馆,和杜聿明、王耀武、宋希濂、郑庭笈等其他国民党战犯住在一起,每人一间,溥仪住214号房间。此外,邱行湘、陈长捷、曾扩情、卢浚泉、周振强和杨伯涛,则住在前门南边的虎坊桥旅馆。

这一时期,溥仪等人主要是参观学习和探亲访友。直到1960年2月初,在崇内旅馆和虎坊桥旅馆共同生活了两个月的十一名特赦人员将要分手了。其中曾扩情要回沈阳,陈长捷要回上海,卢浚泉要去昆明,邱行湘要去南京。其余七人中,杜聿明、宋希濂、王耀武、杨伯涛、郑庭笈、周振强等六人被分配到北京大兴县红星人民公社旧宫大队果木队参加农业生产劳动;而溥仪则单独安排在中国科学院植物研究所北京植物园。这是周恩来总理根据溥仪自己的意愿特意安排的。

溥仪回忆:

市统战部廖(即廖沫沙,笔者注)部长(还有几位统战部与民政局的首长),在政协文化俱乐部,约杜聿明、王耀武、宋希濂、郑庭笈和我谈话,对我们的工作、学习、劳动进行了安排。我是到中国科学院北京植物园(香山)去工作,研究热带植物。杜聿明等四人是到红星人民公社去工作。我们每天是一半学习、一半劳动,有时到京听首长们的报告。政府仍照常给我们生活补助费。廖部长对我们作最恳切的叮咛和勉励。

2月16日,溥仪拿着市民政局的介绍信到西郊的北京植物园报到。

从溥仪的户籍卡上可以看出:从1960年8月12日,溥仪的户口迁出西城区前井胡同6号,迁入北京植物园南阜村20号。

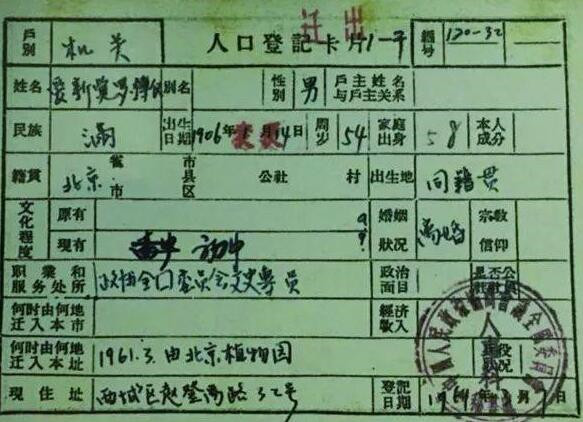

户别栏里填的是“植物园”,姓名“爱新觉罗·溥仪”,性别“男”,民族“满”,出生日期为“1906年1月14日”,但上面又加盖“变更”之字样。这是为何呢?原来溥仪生于阴历的正月十四,户口簿的生日应该填写阳历,换算为2月7日,所以在后来的户籍卡上就变更为2月7日。周岁为“54”,现有文化程度“初中”,籍贯“北京”,出生地“同籍贯”,职业和服务处所“北京植物园,不教劳动”,这里的“不教劳动”是什么意思呢?就是溥仪的劳动不属于劳动教养,因此就是劳动工作。婚姻状况“离婚”。就是溥仪在狱中时,时间在1956年底,他的第四任妻子“福贵人”李玉琴和他办理了离婚手续。因此溥仪的婚姻状况属于“离婚”。

植物园领导给他安排了宿舍,单位还有饭厅、浴室。对于在植物园工作,溥仪很满意。他说:

这将是我有生以来第一次和人民一起劳动,是最光荣的一件事情,心里的高兴是千言万语也难以形容的。但思想上也有矛盾的地方,也想到了另外一个方面,如果植物园的干部和职工都知道了我是谁以后,会不会因为我的历史罪恶,对我产生憎恶和歧视呢?当我想到这里的时候,心里又不安起来。

在一次干部会议上,园领导向同志们介绍了我,让我和大家见面。还在会上说明了我学习、改造的情况。从大家的态度看,对我没有丝毫的憎恨和歧视,反而表示非常欢迎我来植物园工作。同志们的关怀,又使我的心情激动和兴奋起来。

溥仪写道:

今天,我和劳动人民在一起工作和劳动,我也成了伟大祖国的一名光荣的公民,搬一砖,弄一瓦,种一草,栽一木,都是为了加速社会主义建设,我的高兴和自豪绝不是笔墨和语言所能形容的……

从1960年2月16日到1961年2月下旬,溥仪在植物园整整一年时间,思想觉悟又有提升。8月25日下午,在植物园职工大会上,领导传达了号召在全国范围内实行增产节约的中央文件。会后,溥仪走进领导办公室,把一个小纸包交给主任,真诚地请求说:“这里有十五尺布票,因为衣服够穿,不必再添,就把它交给国家吧!关于粮食,我有个节约计划。我过去的定量标准是三十多斤,已经足够了。来到植物园以后又按技工标准给我增加了十斤,这部分应该节约,请组织按月扣除。”

主任开始没有答应:“定量以内的东西还是应该自己用。”

“国家当前有困难,应该送到更需要它们的地方去,请领导同志一定要答应!”

在此期间,溥仪在植物园的一年时间,每天参加半日劳动。他对植物园产生了深厚的感情。

溥仪在《我在北京植物园一年来的劳动锻炼和几个观点的初步实践》中写道:

回顾在植物园的一年生活,无论学习还是工作,都有进步,有收获。当然,也存在不少缺点。现在加以总结,对我今后的思想改造是有教益的。

来植物园之前,周总理亲切地接见第一批特赦人员,恳切地勉励我们,要求我们要牢固地确立四个观点,即民族立场(爱国主义观点),阶级观点,群众观点、劳动观点。现在,我高兴地看到,自己经历了上述观点的初步实践。我认为,植物园为我建立和确立这些观点,提供了最好的环境……

1964年溥仪的户口信息

户口的变动

1961年正月初四,中共中央统战部设宴招待留京的两批特赦人员。李维汉部长,徐冰和薛子正副部长以及国务院童小鹏秘书长等领导都参加了宴会。就在这次宴会上,统战部领导宣布了对溥仪、杜聿明等七名首批特赦人员的工作安排:全部调到全国政协文史资料研究委员会任专员,待遇由劳动期间每人每月发生活费六十元提高为每人每月发工资二百元。就在这次宴会之后,那是1961年3月初,溥仪与杜聿明、王耀武、宋希濂、杨伯涛、郑庭笈、周振强等七人,一起进了政协文史资料研究委员会的专员办公室。

溥仪1964年这张户籍卡上的户别,成为“机关”,职业和服务处所为“政协全国委员会文史专员”,何时由何地迁入本址,为“1961.3.由北京植物园”,现住址“西城区赵登禹路32号”,登记日期为“1964年3月7日”,所盖大印为“中国人民政治协商会议全国委员会”。

以著名历史学家范文澜为主任委员的文史资料委员会,设在赵登禹路32号大院中。开始只设一个西北军史料组。直到第一批特赦的战犯被分配到文史资料委员会,1961年以后增添了新的力量,又设置了国民党军事史料组和北洋军阀史料组等。全国政协常委、民革常委、前国民党国防部参谋次长刘斐为“军事”组组长,杜聿明、宋希濂,王耀武、杨伯涛、郑庭笈和周振强等六人都是该组成员。溥仪则参加了“北洋”组的工作。

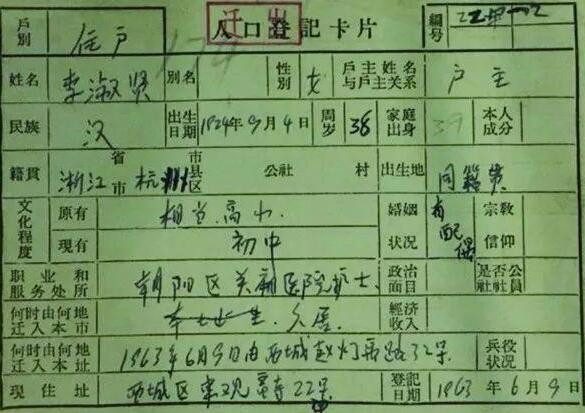

下面这张户籍卡上,住户的姓名为“李淑贤”,性别“女”,户主姓名与户主关系为“户主”,溥仪这时不是户主了。民族为“汉”,出生日期“1924年9月4日”,籍贯“浙江杭州”,原有文化程度“相当高小”,现有文化程度“初中”;职业和服务处所“朝阳区关廂医院护士”,何时由何地迁入本址“1963年6月9日由西城赵灯(登)禹路32号”,现住址“西城区东观音寺甲22号”,登记日期“1963年6月9日”。这是溥仪夫妇结婚一年后才搬入的新地址。

溥仪的一生,共结过四次婚,有五位妻子。1922年,末代皇帝溥仪大婚时,娶了皇后婉容和淑妃文绣,文绣后与溥仪离婚,婉容被打入冷宫;1937年溥仪又娶了“祥贵人”谭玉龄;1944年谭玉龄病死后,“福贵人”李玉琴进宫,这段名存实亡的婚姻维持到1956年年底。

由于溥仪不会过日子,更不懂照顾自己,在毛泽东和周恩来的关怀下,1962年1月间,由文史资料专员周振强和人民出版社编辑沙曾煕介绍,溥仪和一位叫李淑贤的女子相识,并于4月30日结婚了。这是他第四次婚姻。

溥仪的户口簿

李淑贤的户口信息

婚礼在政协文化俱乐部(南河沿礼堂)举行。据李淑贤回忆:

因为第二天就是五一节,大街上张灯结彩,使我们的婚礼更为增色……

大厅里的客人分别围坐在一张张长桌前面,桌上摆满了茶点和糖果。我们进屋后先就坐,然后溥仪领着我一张桌子一张桌子的互相介绍、握手,让烟,让茶。大家都高兴地和溥仪打招呼。王耀武说:“老溥,明天就是‘五一’节了,你挑这个日子结婚很有意义,好极了!”溥仪说,“五一是全世界劳动人民的盛大节日,作为一个新的劳动者,我对这个节日感到特别亲切。”

他们的婚房即溥仪的宿舍,是政协大院内的一所平房,里间是卧室,约有二十平方米,摆着一个写字台、一对儿单人沙发和一张沙发床,还有圆桌和几把椅子。靠床一侧有道门连着卫生间。外间是客厅,看上去比卧室还要大些。有办公桌、书架和半圆形的沙发茶几。

婚后的溥仪夫妇,住在政协大院里已经不合适,组织上也在为他们物色新的住处。

从另一张户籍卡上的信息来看,爱新觉罗·溥仪已经59岁,婚姻状况“有配偶”,职业和服务处所为“政协全国委员会文史专员”,户主姓名与户主关系为“李淑贤之夫”;“59.9、由抚顺战犯管理所”迁入本市,“65.9.7从全国政协文史资料研究委员会”(机关)迁出,迁入“西城区东观音寺甲22号”,登记时间是“1965年9月7日”。

其实,这次搬家的时间是1963年6月1日,溥仪夫妇搬进了西城宝禅寺东观音胡同新居。这里条件尚佳。两间卧室,两间客厅,一间饭厅,还有卫生间、厨房和库房。院落呈长方形,相当宽敞。种着青松、翠柏、梨树和海棠,还有茂密的榕树等等。这一对生活简朴的夫妇,在这里一直住到1967年年末。但户口却是1965年9月7日才迁入。

1967年10月17日,溥仪因患病,经长期治疗无效,逝世于北京。终年六十岁。

溥仪逝世后不久,李淑贤就搬出了东观音寺甲22号。

如今,“末代皇帝”溥仪的户口簿已经成为北京警察博物馆里的“镇馆之宝”了。