|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

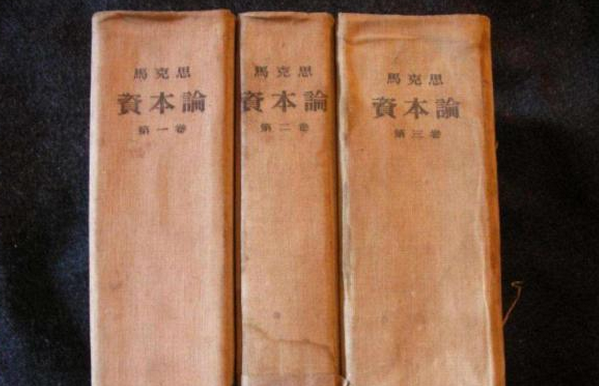

今年是马克思《资本论》第一卷问世150周年。19世纪和20世纪中,围绕着资本主义、社会主义,围绕着资本、劳动,出现了无数实践与争论。在150年之后,马克思在《资本论》中的分析如一些反对者所言“过时”了吗?资本的形态、劳动的形态在今天又变成了什么样子?马克思对资本的分析,如何帮助我们今天理解社会?这一切,要从我们具体面对的劳动状况谈起:

新世纪的劳动者:不同的时空,同样的焦虑

中产边缘的城市白领

在夜晚八九点的中关村,IT公司的办公楼依然灯火通明。它们要在瞬息万变的市场中生存,就只有不断地完成新项目的研发,而承担这一重任的便是“码农”。“金融民工”与码农们分享着这个夜晚,他们就在十几公里外的金融街,在国贸,埋首于数据报表,对着电话口干舌燥。尽管每天自嘲着“搬砖”的生活,他们的待遇起点仍旧显著高于这个时代的其他劳动者。文凭与经验使他们能在社会分工中占据不一样的位置,其他一些从事技术、营销、管理的工作者也会因此而紧俏。

这些月收入数万的劳动者已然是凤毛麟角,而其中的许多人显然过得并不轻松,他们必须全力以赴,才能过上理想的中产家庭生活。所谓理想的中产家庭生活当中包含了有机食品、时髦服饰、最新的电子设备,特别是空间足够而且交通便利的房子——这在一线城市很难实现,而在二线城市则难以获得高薪;他们还要有足够的资金承担教育支出——学前教育、课外培养,乃至于学区房、出国留学,否则他们的下一代将难以继承其社会地位和生活水平;这里还必须假设家人不会遭遇什么大病或意外。

月入数万者尚且紧张,那月收入一万左右(二线为六七千)的人有多焦虑就更可想而知了。这些普通白领没有前者那样高的薪资待遇,却同样渴望达到中产的理想生活。于是,他们中的不少人就甘愿成为没日没夜工作的“奋斗者”,将自我榨干,榨出首付、房贷和学费。有时他们累了,就停下来休息一会儿,去看看大自然,听听李健,或者向朝阳区的仁波切寻求心灵的慰藉——这慰藉也是要花钱的。而当他们把修了一小时图的风景照片po在微博上,把精心编写的评论发在音乐播放app上,他们又无偿为这些互联网平台的流量贡献了劳动。

不属于城市的打工者

我们必须意识到的是,城市白领还远不能算作劳动者的主体部分,尽管他们是声音喊得最大的那群。

在写字楼、中产小区的周围,有无数普通服务业的打工者为城市居民的日常生活付出报酬低廉的劳动。餐厅服务员、酒店前台、商场导购们,必须努力调整好情绪,尽可能地让顾客满意地选择他们其实不需要的东西。因为只有业绩足够好,才有可能拿到四千块以上的工资。理货、洗碗、清洁等体力工作者,只有靠加班、加大强度来增收。有些岗位没有加班机会或者绩效工资,月收入比最低工资高不了多少,但也会有不少“缺乏竞争力”的大龄工人抢着从事。

使信息技术发挥效用的载体,是由制造业的产业工人们生产的。在富士康的流水线上,工人只有拼命加班,将一个动作重复到麻木,才能拿到五千元以上。即便是掌握一定技术的工人,也只有小部分月收入能超过八千元,更多是拿六千元左右的工资。采掘矿石、加工材料、建造大楼桥梁的工人们要承担更大的劳动强度,承受工伤、尘肺病、振动病等风险。总之,大多数工人拿到的工资不过四千元左右,而这已经不轻松了。

对于他们来说,在城市贷款买房恐怕连想都不会想,城中村或地下室简陋住处的租金的涨幅就已足够他们忧虑。他们心中的最大期望,往往就是攒些钱回家乡盖房、买房,或是做些小本生意、不用再受老板支配罢了。然而在高消费的大城市,四千元的月薪又能攒下多少积蓄呢?对于一些宁愿借钱也要买苹果手机的年轻工人而言,储蓄就更无法想象了。当然,还有一些大龄工人在城市结婚安家,打算留下来领养老金,但这也意味着他们家庭在农村的低廉生活成本成为了过去,而未来的城市生活则前途未卜。其实,由于小农收入的低迷、消费需求的增加和团圆的渴望,越来越多的农民家庭也只能转入城镇生活。

没有保障的灵活劳动

互联网时代催生了种种新职业:网文写手、主播、快递员、送餐员与网约车司机。他们在平台公司的支配下劳动,却被视为自担风险的合作者、承包者。平台不会为他们缴纳社会保险,养老要靠自己理财储蓄,预防工伤要指望商业保险,想跟公司博弈,还要先想想高额的违约金与合同中的霸王条款。对于他们来说,生活的前景更难以确定,缺乏保障使人很难对未来产生安全感。

他们对工作时段的安排的确灵活,然而现实迫使他们必须维持一定的工作时长,福利待遇的缺失也意味着他们的工作要占用更多的生活时间。在网约车司机中,80%的人是全职的,70%工作10小时以上,40%工作12小时以上。而网络主播除了每天直播的那几小时,还要时常到粉丝群互动,用更多的时间构思、学习直播表演的内容,甚至还要准备与土豪粉丝单独接触——接电话前一秒还在说“真他妈难伺候”,后一秒就开始撒娇“讨厌啦”。在这里,越来越多私人生活的领域被逐利的工作占据了。

不安稳、非正规的劳动状态其实早已是个普遍现象。不论是在传统服务业,还是在制造业,工人们都常常面临着加班费不足额支付、五险一金不依法缴纳等种种问题。市场的波动使得他们在旺季不得不承受高强度的加班,在淡季又抱怨无班可加。临时工、派遣工的泛滥以及劳动合同乃至工会的缺失,使得他们在雇主面前缺乏有效筹码,因而很难保护和提高自己的待遇。

有许多大企业经常大量使用学生工、派遣工,规避社保、裁员的责任。有的派遣公司甚至就是大企业的管理层所开的空壳,就算遭遇什么大事,也可以直接破产了事,根本不必担心员工维权。对于小企业而言,它们不必像大企业那样在意公共形象,有的干脆连合同也不签订,至于拒绝工伤赔偿,拖欠工资、社保,就更不稀奇了。在建筑业,劳动者并不被建筑公司直接雇佣,层层分包下的不正规就业使得他们陷入了同样的困境。

对于街头巷尾的摊主、商贩来说,收入不稳定更不奇怪。做小生意的人里除了有许多外来打工者,还有不少人是曾经享受单位住房、教育、养老福利的下岗工人,他们现在不得不自己承担起这些支出,维持家庭最基本的城市生活。作为城市居民中的底层,低薪职员或小个体户的工作收入使他们的子女只能搬出城市中心。他们的新家还在城市里,感觉却离故乡越来越远。而不论他们在何处买房,接受银行贷款的又一番折磨也是逃不过的。

总而言之,不论是“金融民工”、高级白领,还是电子厂里的派遣工、工地上的建筑工,都要面对“不稳定”这一难题。只不过派遣工是已然处在不稳定的现实中,而白领则在时刻担忧家庭落入“不稳定”状况的风险。

新世纪的消费者:不得不买的东西,与不得不借的钱

工资越来越难挣、上班越来越累、工作越来越不稳定,这只是硬币的一面。而硬币的另一面,则是需要花钱的地方越来越多,住房、医疗、子女教育的成本越来越贵。想要负担这些成本,往往需要贷款借钱。

对于城市白领来说,住房贷款是最要紧的因素,一旦市场危机或个人意外导致收入减少或大笔支出,还贷就成了最大的问题。毕竟,住房被收回,意味着生活水平将在很长的时间内难以恢复。换句话说,正是金融本身造成了“金融民工”的焦虑。

互联网金融兴起之后,“蚂蚁花呗”、“京东白条”、各种“校园贷”应运而生,只要有一定的信用额度,从手机、耳机、音响、键盘、笔记本电脑,到口红、润肤霜、爽肤水、精华液、面膜,都可以提前、分期购买。它们很快俘获了不少大学生、青年劳动者,而他们此前大多没有使用过传统的信贷服务。

通过分期还贷款的方式购买住房和其他商品,这便是消费领域的金融化,是近几十年来金融在经济和社会中越来越发挥主导作用的最大体现。其实,从各国的经济变迁来看,金融的主导地位并不是最近才有的事。只不过在上世纪初期,金融还只是主导工业部门的运转,从制造业生产的利润中汲取大量的财富,尚未深入涉足消费领域。

二十世纪的前半叶,西方各国在一波接一波的工人抗争之下,开始提供诸多社会保障和公共服务,转型成为福利国家。公共服务的日益健全,促进了大众消费的快速增长。然而,1970年代以后,随着全球化的发展,越来越多的制造业岗位从西方发达国家转移到亚非拉国家。面对欠发达国家廉价劳动力的竞争,欧美工人的斗争力量被削弱了,他们在之前的斗争中赢得的种种福利权益,有许多化为乌有。于是,原本为劳动者不断增长的消费需求提供资金支持的公共支出便消失了。

这个时候,消费者信贷就担当起了这一大任——你依然能够有房有车,只不过你得将工资中更多的部分用来偿还贷款而已。在中国发生的事情并没有太大的不同:福利分房没有了,只能向银行的贷款部门请求购买住房的权利。在住房、医疗、教育领域,消费者不得不求助于贷款来满足这些领域的消费需求。就像花呗运营总监说的:“医疗、住房、教育是当下消费者的三项最大支出,蚂蚁花呗希望通过自身的产品能力,为更多有需要的就医人群提供普惠金融服务。”

在大众消费的环节赚取利润,并不是金融部门的专利。在住房消费中获利的主要角色当然是房地产开发商。而电子设备的制造商、互联网服务的运营商也在不断鼓励消费者接二连三地升级手中的数码产品,购买一个又一个流量加油包。消费领域的大公司,源源不断地将劳动者已经获得的财富收入囊中,这靠的是被刺激起来的虚假消费需求,以及营销中各种迷惑人心的小手段。

教育资源分配的不均等,不仅喂饱了学区房的产权所有者,还养肥了不少教育服务的提供商。参与这一个过程的不仅有教育培训机构,还有那些已经“公司化”了的公立学校——重点大学设立中学部,重点高中设立初中部,不断地开分校、开“国际部”,而这些分校、分部的学费自然十分昂贵。

从全国层面的统计数据看,城乡居民的人均可支配收入一直在增长,农民工的平均工资也在稳步提升。然而,不断增长的工资并没有让我们觉得生活变得越来越容易,相反,我们发现生活中不得不需要花钱的地方越来越多了,不得不花钱购买的商品和服务也越来越贵了,生活成本的增加幅度远大于工资增长。换句话说,我们的消费越来越多,并不是因为工资增长之后我们变得越来越不在乎钱、越来越大手大脚,而是生活唆使我们花钱的时刻越来越多了。

而这背后,其实有着十分必然的逻辑。当雇主不得不给劳动者支付更高的工资,企业在生产环节能赚取的利润当然下滑。迫使劳动者增加消费、让他们把多挣的工资在消费环节重新“吐”出来,则是应对利润下滑的高明手段。而如果能鼓励劳动者借钱消费、让劳动者把多挣的工资用来还本付息,那么盈利效果自然更好。因此,企业自然有动力千方百计地扩大劳动者的消费需求、尤其是借钱消费的需求,自然有动力不遗余力地抬升消费品的价格。

碎片化的劳动者,碎片化的体验

诡异的是,在这个时代,我们明明每个人都被辛苦而不稳定的工作绑架、明明每个人都在不得不应付的高昂生活开支前疲于奔命,但我们并没有一种命运相通、同仇敌忾的感觉。不管是在工作场所还是在消费场域,人和人的距离都变得越来越远。我们所面对的问题明明是相同的,但我们每个人的体验却是碎片化的、割裂的。

比如,形形色色的临时工、派遣工、外包工,即使在相同的工作场所劳动,彼此之间也常常形同陌路。在制造业中,非正式雇佣工人的流动性尤其大,使得他们难以形成稳定的集体组织。正式工与临时工、派遣工之间的待遇和身份差异,更在他们之间划上了一条清晰的分割线,让他们无法团结一心向老板争取权益。

再比如,在经济全球化的过程中,制造业不断向劳动力廉价的国家转移。与此同时,发达国家的企业在本国吸收了更多低收入移民作为劳动力。这样一来,不愿丢掉饭碗的欧美产业工人就被动员起来,要求贸易保护主义以及收紧移民。在亚洲,产业向其他国家、其他地区转移的现象也变得越来越频繁,不断造成各地劳动者之间的撕裂和矛盾。产业流动性的提高带来劳动者之间的竞争压力,再加上民族主义的社会动员,世界各地的右翼民粹主义便开始不断滋生、壮大。

企业的空间转移,以及资金在不同地区和产业之间的流动,使资本流出地的工人遭受着工资拖欠、养老无着、失业乃至于难以糊口的折磨。在这一条件下,很容易瓦解掉工人索要工资或经济补偿金的集体行动。老板跑路、工厂关停,本应获得补偿的工人在大多数情况下却只能作鸟兽散。

平台经济兴起之后,不稳定就业以一种新的面貌大批出现,同样造成了劳动者的碎片化。对于法律上不处于“劳动关系”之中的平台劳动者来说,以法律为话语的动员不起作用,平台式的工作也使得他们与同事缺乏日常接触,信息技术的进步使得平台可以将工人以原子化的形式管理起来,从而削弱了工人的力量。

信息时代新的劳动形式出现,更是造就了新的、碎片化的劳动者。在互联网平台、社交媒体上,主动发布自己创作成果的人,是网站吸引流量赚取利润的主力,不论他们是否因此获取了报酬。而即使你不发表任何原创作品,仅仅是评论、点赞,甚至是搜索、浏览,你都为互联网平台生产了巨大的价值:你的互动能刺激作者不断创作,还能产生大数据使得平台更能把握住大众的消费心理。

但问题在于,当你在社交媒体上上传内容、参与互动时,只觉得自己在娱乐、在消费,根本没意识到自己为互联网公司创造了财富,根本没意识到自己参与了劳动,更没意识到自己的心理、自己的活动受到了支配,并且还可能因此受到更大的支配。在这里,没有具体的工作空间,没有固定的工作时间,只有在消费外衣下毫不自觉的原子化的劳动者。

消费领域的各种压力,尤其是消费金融的扩张,更加剧了劳动者之间的撕裂和原子化。对偿还房贷、偿还信用卡贷款的顾虑,对攒钱养老、攒钱给孩子上学交赞助费的迫不得已,使得许多城市职员为了收入的稳定,忍受公司的苛刻管理,乃至于“自愿”放弃加班费,放弃无固定期限合同。他们宁愿“三个人挣四个人的钱干五个人的活”(任正非语)、彼此之间相互竞赛,也不愿与同事们联合起来,争取整体待遇的改善。

多元化,恰恰是资本的障眼法

一百五十年前的《资本论》,描绘了这样一幅图景:资本为了无限制地积累,必然会催生出一系列危机与矛盾,面对这些危机和矛盾,资本会不停地调整和变换积累的主导逻辑和形式,从危机中恢复并继续积累下去,去制造更大的矛盾——直到它的掘墓人将它摧毁。

在遭遇了一轮又一轮的危机和矛盾之后的今天,资本积累的主导逻辑和形式变成了什么样?无数的争论,围绕着这个问题展开。而在上文中我们看到的每个现象——消费领域的剥削、数字空间的非物质劳动、金融化、全球化、劳动关系不稳定化等等——都各被一些学者认为是今天资本积累的主导形式。

比如,学者大卫·哈维指出,我们必须关注资本在价值实现领域、也就是消费领域对消费者(劳动者)的二次剥削,资本通过在消费领域的扩张,将原本已经分配给工人的、工人们自己争取而来的剩余价值又吸收了回去。劳动者好不容易分享到更多劳动果实,瞬间在高昂的物价和贷款利息面前消失殆尽。在哈维看来,今天的资本积累的主导逻辑,就是从价值生产环节——也就是劳动环节——向价值实现环节——也就是消费环节——的转换。

再比如,学者哈特和奈格里认为,资本在今天的主导积累逻辑已经变成“非物质劳动”。这种所谓的“非物质劳动”,不是指劳动者在“上班”期间、在特定的工作空间和工作时间为雇主付出的劳动。我们的劳动早就超越了工作本身,我们生活的整个世界都成了我们的工厂。我们的各种生命活动、尤其是休闲娱乐活动,都成了为资本创造价值的过程。当我们坐在咖啡馆刷手机的时候,我们在社交媒体上创造流量,这是劳动;当我们为外卖小哥打出评分的时候,我们扮演了为外卖平台监控员工的角色,这是劳动;当我们带上运动手环跑步的时候,我们的路线、脉搏、心跳数据,全都变成了企业所掌握的数据库的一部分、为企业创造了大量通过数据牟利的机会,这更是劳动。在哈特和奈格里看来,这种“非物质劳动”才是当今资本积累的主要途径。

又比如,学者阿瑞吉与西尔弗则提出,资本的“金融扩张”与“金融修复”才是当今资本主义体系的主导逻辑。资本通过金融环节不断转移流动,流入那些在其看来有利可图的部门。而当生产部门的利润率趋于下降时,资本就快速转移到利润丰厚的投机性产业。在他们看来,这一过程往往发生在一个世界霸权体系的末期;而今天资本主义体系正在经历的规模惊人的金融化,则昭示着目前现有的世界霸权秩序离崩溃已经不远。

这些观点各有各的道理。他们指出的现象——消费领域剥削的深化、非物质劳动、金融化——无疑都是存在的,都是今天资本世界的新动态。但是,哪一个现象可以被称作是资本积累的“主导逻辑”呢?面对这些同时存在的新动态、新现象,我们真的能指出一个“主导逻辑”吗?

或许我们可以说,资本在经过多次危机、多次调整之后的今天,它已经没有一个单一的“主导逻辑”——没有主导逻辑,恰恰就是它的主导逻辑。指认哪一种现象是今天资本积累的“主导逻辑”可能是没有意义的,因为资本在今天最大的特点,就是这多种多样的积累。资本开足了全部马力,利用了它可以利用的所有环节,进入了它可以进入的一切空间。它不放弃任何一个可以用来剥削和掠夺的机会,人尽其才、物尽其用,在不同的场景中展现为不同的状态,以不同的面貌为资本总体的积累添砖加瓦。

换句话说,今天资本的“主导逻辑”,就是多线齐发、就是多元化。

某种程度上讲,多元化的积累形式,恰恰为今天的资本提供了最大的优势。因为,虽然来自同一个源头,但因为资本积累形式的多种多样,不同的劳动者在现实中所体验的具体处境和状况差异甚大。因此,今天的劳动者确实是高度碎片化的,个体和个体之间因为生活体验相差太大,无法建立深刻的联系。我们很难想象,被不稳定的就业与劳动关系折腾的服务业工作者和工作时间越来越长的白领,如何能意识到他们的命运其实被绑在同一根绳子上。我们很难想象,在数字空间被变相剥削的网民和时刻担心因为老板搬厂到孟加拉国而丢掉饭碗的蓝领,如何能站在同一条战线上。我们很难想象,丢掉工作和福利的下岗工人和在房价起落面前心惊肉跳的炒房者,如何能将彼此看作是同一种压迫结构之下的受害者。这些人之间,不彼此仇视就已经不错了。

多元的资本积累形式,在劳动者之间塑造了极为不同的生命体验,而极为不同的生命体验,使得劳动者很难意识到彼此之间面对的困难在本质上是相同的,更难以建立团结感、难以广泛地组织起来。在这个意义上说,我们的确进入了一个后现代社会:一元的本体已经不存在了,一切都是多元的。多元大大增加了撕裂和碎片化的可能性,阻碍了劳动者对资本积累的团结反抗。这是今天的资本为我们抛出的最大的难题之一。

而在这种情形下,《资本论》在它出版了150年之后再次显示出了它的重要意义。它在不断提醒我们,让我们超越眼前各不相同的具体处境,看到背后更大的、一致的结构性力量,看到我们共同的敌人。《资本论》在不断提醒我们,多元和碎片化,恰恰是资本的障眼法,是资本在屡次调整之后学会的新招数,是分裂、压迫劳动者、让劳动者难以有效反抗的手段。