|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

“你是哪儿人?”“我来自一个H开头的省份。”“湖北?”“不是。”“湖南?”“不是。”“海南?”“也不是。”“那是哪儿?”“是福(Hu)建啦!”

这个流传已久的网络笑话被搬上了羊年春晚。据中国文学网了解,由于演员实际上是河北人,模仿的福建腔普通话并不真像福建人说话。小品随后还因为涉嫌歧视南方人引起了不满。而福建某媒体更是发文称采访了某福建文化学者,说h/f不分,n/l不分是古汉语的特点,福建保留了中原古音,闽人乃是古中原人的正统传人。

那么“福(hu)建话”真是古汉语的孑遗吗?福建人是最正宗的古代中原后裔吗?

上古时期,现今中国东南广大地区主要是越人的天下,分布着各式各样的百越民族。汉人汉语尚未大规模进入。就连传说中祖宗是来自中原的吴国也有“断发文身”之风,国王名中也颇有像“阖闾”、“夫差”之类难于用汉语解释的名字。而由越人建立,以今浙江为中心的越国更是一度兴盛,在勾践带领下击败吴国,北进中原。

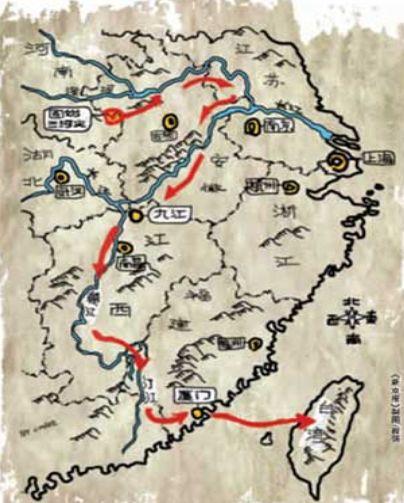

彼时作为东南沿海一部分的福建自然也是越人的地盘。与江浙不同,福建当年完全游离于中国政权范围之外,属于地地道道的化外之地。到了楚威王六年(公元前334年),越国被楚国攻灭后,部分越国贵族南迁福建,形成闽越政权。

秦朝在福建设置闽中郡,但是也并未能对福建进行直接管辖,福建实际继续由闽越首领无诸统治。秦末无诸积极参与反秦,并被汉高祖刘邦册封为闽越王。直到汉武帝元封元年(前110年),朱买臣率军灭闽越国,将闽越人迁徙到江淮之间,文学名著《史记·东越列传》记载“将其民徙处江、淮间,东越地遂虚”,中央政权实质上放弃了闽地。直到西汉后期才设东治县,隶属会稽郡。大概也正是由于闽越遭遇了如此大难,导致福建的百越残留很大程度上还反而不如北边的江浙地区。如江浙有盱眙、无锡、姑苏、余杭、余姚、诸暨等越语地名,但福建则少见。

人都知蜀道难,难于上青天,其实闽道更比蜀道难。当时福建与业已汉化的江浙地区陆路交通非常不便。多山的闽地人烟稀少,其开发相当缓慢,与中原联系的紧密程度不但远不如北面的江浙地区、西面的江西,甚至连更南方的广东都不如。代表中央政权的南侯官都尉孤悬闽江入海口,与其说是个统治中心不如说是个通过海路联系南方交趾的海港补给站。汉朝末年许靖为避难,从会稽南奔交趾,选道东治,尚且“经历东瓯、闽、越之国,行经万里,不见汉地”。他宁可逃奔遥远的岭南“汉地”,也不愿就近避难蛮荒的福建。

如此荒僻偏远的地方又是如何被逐渐纳入中央政权呢?

东汉开始逐渐有南下汉人迁入福建,但是据《晋书·地理志》记载,西晋太康初年建安、晋安两郡人口合计不过八千六百户左右,相比而言,其他郡的人口普遍能有两到三万户。

两晋之交,伴随北方移民大举南下,遂有所谓“衣冠南渡”、“八姓入闽”之说,即本属中原大族的林姓、黄姓、陈姓、郑姓、詹姓、邱姓、何姓、胡姓避祸迁居福建。至今福州市民中陈、林二姓占人口近三成,如加上郑、黄则更为可观。所以福州有“陈林蜀大半,黄郑满街排”的说法。

过惯了好日子的中原贵族会否甘心迁到穷山沟,那可是个大问题。事实上所谓“八姓入闽”实际上很可能和南方家谱普遍造伪一样,乃是冒称中原贵胄往自己脸上贴金的行为。永嘉南渡中中原望族主要移居在今天的江浙地区,福建并未受到直接波及。后来的移民也多是来自长江流域的平民,并非中原望族,且数量有限。直到隋大业五年(公元609年)福建的居民也不过一万两千户。

“八姓入闽”的说法在古代也并未能受到普遍认可。《开元录》就明说:“闽县,越州地,即古东瓯,今建州亦其地,皆夷种,有五姓,谓林、黄是其裔。”事实上,大量汉人迁入福建得等到唐朝了。现在有相当一部分闽人将祖先追溯到陈元光、王审知等部,乃知所谓“八姓入闽”也是唐朝以后出现的说法。

由此可见,福建人绝对不是上古汉人在闽地的一脉单传。台湾有些人把外人对闽南人的称呼Hok-lo(福佬)解作“河洛”,当成是闽人源自上古中原河洛地区的证据则更是歪上加歪了。

)

)