|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

想到这个题目的缘由是《汉字听写大会》的电视竞技节目,短短一年间,类似的节目就有了汉字英雄,成语大会等,成为小时尚。该类电视节目的看点就落在那些生僻的字和词语上,中学生们写出如此艰深、笔画繁复的汉字和冷僻的词汇,让人惊羡,同时也自愧弗如。想到自己的初中读书生活,花在书本上的时间不多,那个年代的时尚是学工、学农、学军,后来的上山下乡似乎也是顺理成章的。

不过,若没有文化大革命,继续求学,上高中和大学,自己会不会将时间花在语言文字方面?估计不会,因为再追溯到文革前,讲究的是“学好数理化,走遍天下都不怕”,那种科学主义自信使得语文和外语都不在幼稚的学子们的视野内,就因为前者是科学,后者则是语言工具。一说工具就有点降低了语言学科的地位,所谓得兔忘蹄、得鱼忘筌。八十年代后才知道,若要跨出国门,走遍天下,依靠最主要的两种媒介是语言工具和美元,对于穷困的国人来说,前一种媒介似更重要,会一门外语,打工挣钱,维持生计就更容易一些,其他的本领,如数理化什么的,倒是其次的,要慢慢来。应了一位学者所言,人脑最伟大的发明是语言文字和货币。

中国文学网报道,说到学一门语言,在许多学生心目中,首先是外语(或者英语),因为它联系着一个未知世界,在相当多人的心目中,勤奋学习的形象和早起在校园的一角背外语单词的学生的侧影,是互相指代的。母语虽然重要,只是它像水和空气,充盈在我们周围,不到匮乏之时,不会感觉它的存在。汉字听写这类竞技节目,似乎让人们重新感觉到了汉字的存在,特别是那些容易犯错的字在提醒着我们的疏忽和无知,正所谓活到老学到老。

当然,就汉语言文字而言,古代汉语和现代汉语的地位也是不同的,自己年轻时的错觉,以为现代汉语的功能只是为了帮助我们准确地划分句子成分而已,一点也不实用。语感好,会写文章,会表达即可,何必要知道什么主谓宾补定状?相比之下,古代汉语的老师更让学子敬佩一些,因为觉得他们有学问,那些难理解的古文,一经老师的指点,便豁然贯通,打开了一扇通往神秘幽远的历史的大门。

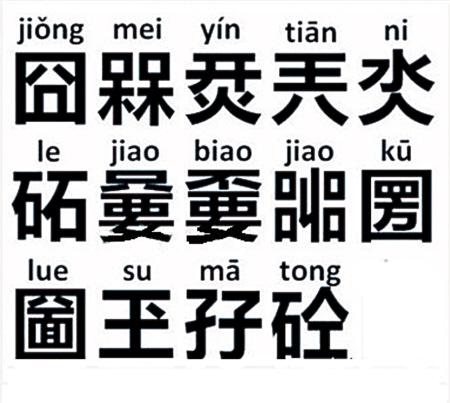

在汉字听写比赛中,情形也如此,那些日常生活中最常用字和词,并不受青睐,因为它们太普通了,似乎人人都会,比赛的意义就是看那些学生能不能够写出前人古人曾经使用过的、高难度的字和词,所谓高难度,就是在现代汉语中不常见的,或者难得一见的字和词:比如“捍蔽”、比如“溪刻”、还有“唼喋(shàzhá)”、“觳觫(húsù)”等等,这些远离我们脱离日常生活的词,现在露出了芳容,它们躺在某些古代的典籍和文献中,或者在文学作品的某个不起眼的角落,如果没有这类竞技节目,我们可能一辈子不会光顾,它们也没机会光临。

观看汉字听写大会之类的电视,人们惊奇的是这些青涩的学子,怎么会记得那么多佶屈聱牙的字和词,答案似很简单,潜心钻研,反复记诵默写。问题是为何肯花工夫在这上面,有这个必要吗?在回答有无必要之前,或许应该先问问他们有无兴趣,问题自然在于兴趣。年轻学子求知若渴,特别是对那些有难度和深度的对象,怀有一种好奇,怀有一种朦胧的敬意。其实许多书本知识在日后的人生旅程中可能是无用的,因为不能直接派上用处,但是它们在激活个体精神方面不可小觑。曾经看过一部美国电影《阿基拉和拼字比赛》,阿基拉是黑人子弟,参加英语拼写比大赛,从学区一路比拼,杀到华盛顿。最后名列前茅的竟然是她和一名亚裔学生,缘由也正在于此,他们的精神力量由此被激发,他们的才智得到认可,尊严得到维护。

汉字英雄或汉字听写大赛节目在多大程度受到英语拼写比赛的启发,笔者没有作过比较,但是以竞技的方式来提高人们的学习认知兴趣或观看兴趣,是其背后共同的法则。当然支撑兴趣的,还在于其丰富的内涵和营造的特定情景。这些生僻的文字,各自联系着独特的意义和被人遗忘的蕴含,翻检这些字,似找回了或者说开辟出新的意义空间。某种意义上也能理解为传统文化在当代的重新激活。

单个地说,哪些僻字对今人有意义,或者说汉字听写大会所光顾的那些生僻字对现代汉语的发展有什么特别的功用,那是无稽之谈。因为脱离了日常生活语境,或者说脱离了特定的语境和语用,文字是没有固定不变的意义,也难说今后会派上什么用场。但是所有的文字都记载了先人的生活历程和开拓精神,反映了我们祖先的创造能力。那些得以留存的生僻字词,记录了我们古人的各种探索和尝试,也表明人类文化演进的复杂性和不可通约性。文化的发展是创造和淘汰并行的,淘汰的旧文化有时在某些境遇中,又重新露头,成为文化焕发活力的新因素,文化神秘的伟力有时就缘于偶然性和突变性之中。

从另类文学可知,论到中国古代文化的博大精深,或许要被人嘲笑,如鲁迅先生所比喻,一个穷人往往自炫,说自己祖上曾经阔过。不过,祖上也确实阔过。只是最近几百年来的破落,使得志士仁人在自省的过程中,进行了由器物到制度,再到文化的自我批判的三个阶段。这三步中,前两步是面对当时具体的情景,批判容易击中时弊。到了文化批判这一步,就应该谨慎和具体分析,社会的演进是多种因素互动的结果,不能归于单一因子,即不能将今天的社会积弊归于两千年前的孔子或儒家文化,更不能检讨文化的得失,而自惭形秽到了要摒弃汉语言和文字这一步。一种说法是汉字禁锢了国人的思维,要走拉 丁化的道路,似乎我们的老祖宗一开始就没有走在文化的正路上,停留在象形文字阶段而没有走上拼音化的道路,这种本质主义的观念认为,人类一开始就只有一条正路,就是走文字的拼音化道路,两千年前没有走,现在应该补上(上世纪五十年代关于汉字走拼音化道路问题曾经有过激烈的争论,后来不了了之)。其实汉语言文字不说是我们的宿命,也是中华民族对人类的创造性贡献,就好比下棋,我们不能责怪我们的老祖宗为什么一开始不发明国际象棋,而下起了象棋和围棋。如果我 们把古希腊语和拉丁语看成人类早期灿烂文化的一部分,有什么理由不把中国古代语言看成人类灿烂文化的组成部分?禁锢我们国人思维的不是中国古代文化或文字,而是只认某种文化为唯一正确的文化而屏蔽其他文化,不能吸收人类的整体文明成果。

由汉字听写这档竞技性娱乐节目扯到汉字拉丁化的道路有点远,但是近来看到相关的讨论,背后似含着这层意思。汉字文化的生命力如果到头了,听写那些僻字难字自然没多大意义,然而汉字文化的生命力到头了吗?其生命力到底取决于什么?它不取决于外在的所谓客观规律,而是取决于我们的使用者!取决于使用者的生命力和活力。

)

)