|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

“没有粮票,寸步难行。”就读于西南财经大学大三的陈同学想象不到,当年那是一个怎样的世界。她现在想吃饭,可以随便进出任何餐馆;可以买方便面、水饺、汤圆自己去煮;可以叫肯德基、麦当劳外卖上门。但是,建国30年间人们的吃饭记忆,成了不少上了年纪的人的浓浓的乡愁,却也是80、90一代记忆的空白。

计划供应征购农村粮食供应城市居民

“1953年前,我们自己种的粮食可以自由买卖。但到了1953年,国家实行统购统销了,余粮只能卖给国家。”今年76岁的老人梁传达回忆起建国初的那段岁月,并不清楚当时政策为什么一下子就变了。

中国文学网报道,1953年粮食歉收,东北等主要产粮区减产70亿斤。收支相抵,全年出现40亿斤赤字。全国各大城市粮食缺口,北京、天津的面粉不够供应,上海出现大米抢购风潮,全国经济波动,人心不稳。当年10月,中央政府做出决定:在农村实行征购,在城市实行定量配给,严格管制私商,调整内部关系。于是,几个新名词诞生了——“计划收购”和“计划供应”,简称“统购统销”。

梁传达家当时种5亩地,水稻亩产八百斤,“好像一年要交200斤的公粮,我们那里是丘陵,不用鸡公车,都是我和父亲用担子挑着去。”在此之前,交完公粮,剩下全家5口的口粮,余下的粮可以卖给私人,换些钱应急、置办家用等。“但是1953年之后,队里会核实每家的人口、粮食产量,计算好一家人一年的口粮和应交的公粮,剩下的部分则必须卖给国家。”当然,国家的统一收购价是远低于原来市场价格。

梁传达不知道的是,正是像他一样的数亿农民的贡献,让当时全国6亿人口都有了饭吃。而为了兼顾公平,杜绝贪污腐败,2年后的1955年8月,政务院颁布《关于市镇粮食定量供应暂行办法》,要求对城镇居民按户籍人口定量供应粮食,粮票制度正式诞生。并形成了“四证三票制”和“两类九等”供应制,“四证三票制” 是指:市镇居民粮食供应证、工商行业用粮供应证、市镇饲料供应证、市镇居民粮食供应转移证、全国通用粮票、地方粮票以及地方料票;而“两类九等”供应制则是根据市镇居民的劳动差别、年龄大小及不同地区的粮食消费习惯(大米与面粉两类),确定市镇居民的具体供应等别和每月口粮定量标准。

缺粮记忆:

当年没有粮票有钱也得饿肚子

粮票发行一年后,如今的川粮协会会长蒋俊出生在了山城重庆。上世纪60年代的一个暑假,还在个位数年龄的他,有一次和两个小伙伴去綦江县耍,“那时候家里粮票都很紧张,家里只给一斤的粮票,从来不会说给五斤、十斤的粮票。”当时,公共交通并不发达,重庆与綦江之间一天只通一班车,买不到票只能等第二天。结果,在回来时,因为票紧,蒋俊3人没买到票,“我们带的粮票只够吃一天,节省节省撑了两天,可还是买不到票,心里急得团团转。”蒋俊与小伙伴想多给些钱, 买点饭吃,可是根本行不通。“我们当时饿疯了,就像乞讨的一样,逢人就问能不能买张粮票,最后是一个60岁的老婆婆卖了1斤粮票给我们,5毛钱,当时的工资才10块钱左右。”正是这一斤粮票,让他们3个买饼充饥,熬到了有票回家。

彼时,粮票被称为‘第二货币’。“粮票有时候比钱值钱多了,有钱没有票,什么都买不到,肥皂要票、拖鞋要票、缝纫机要票、手表要票,连女性用的月经带都要票。”蒋俊说。不仅仅是粮食,当时食用油也奇缺。“每人每月四两油,2斤肉,油荤特别缺。”蒋俊说,每月到了割肉的时候,他就会大晚上去排队,“专挑肥的买,不买瘦肉,肥肉回去可以炼油。”这样才勉强保障了一家人的用油。

粮食定量供应最怕老家来亲戚

在票证奇缺的年代,怕没票,更怕老家来亲戚。“老家来一个亲戚,就要吃掉一个人的口粮,那家里就得有一个人饿肚子了。”当时,每家都按人口定量,老人、小孩定量都不多,所以家家都感到粮食紧缺,加上副食品少,且多实行凭票供应,特别是孩子多的家庭,更感到粮食困难。孩子吃不饱,大人饿肚子,身体瘦弱,营养不足,不少人患浮肿,所以,那时亲戚朋友很少走动。如果至亲好友因事必须请吃饭,客人也会主动拿出粮票。“这看起来不近人情,其实,在那时是司空见惯的事,并不感到难为情。”

那个时候,就算是身为共和国总理,也要为粮票犯愁。1962年秋,周恩来总理请张爱萍、钱三强、王琻昌、邓稼先等两弹研制的领导、专家谈工作,而后请他们吃饭。这次吃饭,就是每人一块油饼,一碗烩菜,中间一个砂锅里面有几个肉丸子。饭后,秘书说:总理请客是自费的,但粮票是定量的,没有多余的粮票,所以请你们每人交二两粮票。

粮票印上语录仿制假票被识破

1955年,四川发行第一套粮票,与一分钱的纸币有点类似。正面书写“四川省地方粮票”“四市两”“四川省粮食厅制发”“一九五五年”的字样,背面印有“本票只限于四川省内购买粮食和粮食制品,严禁买卖、伪造,涂改无效,遗失不补”的字样。“到了文革时期,粮票的做工进一步完善,1969、1970、1971年四川省的粮票上还出现了毛主席语录。”在梁军收藏的文革年间的粮票上,写着“厉行节约,严禁浪费粮食”、“计划用粮,节约用粮”、“备战,备荒,为人民”等最高指示。

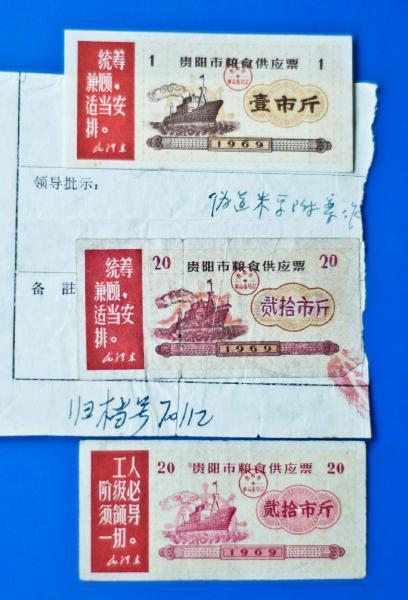

梁军指着一张面值为“二十市斤”的粮票说:“这其实是一张1斤的粮票。”但其上面所画的图案和20市斤的一样,均为一艘轮船,且票面大小一样,只是1市斤的票面呈灰黑色,而20市斤的票面呈紫红色。“是一个人私下将数字‘1’改为了‘20’,文字‘一市斤’改为了‘二十市斤’,并把票面颜色均涂改为紫红 色。”如果不仔细看,基本看不出什么差别。“但是1市斤的票面上写着‘统筹兼顾,适当安排’的语录,而20市斤的票面上则写着‘工人阶级必须领导一切’,这人就这样被发现了,被判处伪造粮票罪,坐了5年大牢。”

粮票上的图案记录一地风土人情

如果不是去参军,蒋俊可能不会发现粮票还是一地风土人情的代表。1973年,蒋俊参军去了青海,做了部队的文书,每年招新兵之际,他都要去各地奔波,而这就必须要一把全国粮票。

当时,粮票有全国通用和地方流动两种,只有全国粮票才能在中华大地上普及使用。尽管还有省级粮票、市级粮票和县级粮票,但只能在各自的行政区域内实行,县级粮票跨县则不能流通,省级粮票跨省则不能流通。“如果要出差,一定要用地方粮票换上一定数量的全国粮票才能出门。”蒋全国粮票比作今天的美元可以“满天飞”,而地方粮票就是“团团转”。

因为全国粮票的地位,各地“只收不找”,所以蒋俊每次招新回来,手头都是一把找零的地方粮票。“积累多了,我发现各地的粮票都不同,而且有些还特别漂亮。”

许多地方将风景名胜和浓郁的民族风情设计在粮票上,如陕西的兵马俑、广西的象鼻山、湖北的黄鹤楼、西藏的布达拉宫、上海的外滩、湖南的韶山、贵州的黄果树瀑布等等。“制作特别精美,闭上眼睛,前面好像就是祖国的大好河山。”在四川省1973年发行的粮票上,有火车、梯田、三峡等图案,“这些都是当时四川的一些历史人文的缩影,非常的生动逼真。”而在成都市1981年印制的粮票上,有合江亭、红旗剧场、宝成铁路等图案。

历史见证市场经济发展票证经济落下帷幕

从网络文学了解到,1978年,十一届三中全会召开,农村逐步放开了对于粮食的交易。“粮食渐渐就变得不再那么紧俏了,而粮票也可以随意地交换东西了。”梁军说,1979年20多斤地方粮票可以交换1斤鸡蛋,而如果是交公粮,可以用100斤粮票顶替100斤的粮食。在有些店铺也可以自行“变通”,“买大米的时候凭粮票就是1毛4分2,没有粮票那就得多给点钱,得1毛8或者2毛。”这是当年蒋俊挨饿时所不能想象的。

1987年,梁军进入大学学习,“我是生活委员,全班的粮票都由我发放,一个人发32斤的粮票”。但基本上大家都吃不完,“因为以前没有油水,菜也少,只能吃饭;后来油水多了,肉基本上每天都能吃到,多吃点菜,粮票自然就用不完了。”那时候,他们班的女生经常会用剩下的粮票去超市换香皂、拖鞋、洗发液等物品。而这也是蒋俊所不能想象的,他依然记得小时候,每到月底,粮食不够的时候,母亲就会买很多白菜和萝卜回来。

1993年,社会主义市场经济体制已被确立,国家粮油敞开供应,粮票从此成为收入历史的口袋,而长达40年的“票证经济”也最终落下帷幕。粮票则成了蒋俊和梁军等人无尽的乡愁和回忆。

)

)