|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

日趋没落的新野猴戏被舆论密集关注,源于今年7月,四名新野耍猴人在牡丹江市街头表演时,因没有“野生动物运输管理证”被当地森林公安刑拘。9月23日,牡丹江市东京城林区基层法院一审判决,四人犯“非法运输珍贵野生动物”罪,不过因情节较轻不予刑事处罚。

10月8日,耍猴人通过新野县猕猴艺术协会邮寄了上诉状。16日协会发布公告,在全国范围内征集辩护律师团参与二审诉讼,会长张俊然担心,如果此次关于“运输证”的判决开了先河,街头猴戏表演艺人的处境将雪上加霜,对没落中的猴戏艺术传承也会不利。河南省新野县曾被媒体称为猕猴丛林外的第二故乡,当地猴戏表演距今已有2000多年的历史。2009年,新野猴戏入选河南“省级非物质文化遗产项目”。

据另类文学了解,猴戏这一街头表演艺术,在最近30多年里不断被城乡变迁和文化发展打磨、筛选;耍猴艺人也在与城市管理、社会文明的持续磨合中步履维艰。留守这一行当的猴戏艺人,再一次面临抉择,有的萌生退意,有的忐忑前行。

被驱赶的街头耍猴人

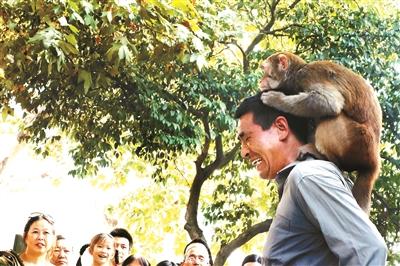

10月25日下午,湖北荆门市,一条步行街附近,来自河南新野县的耍猴艺人王中续在和猴子逗趣、拉扯,黝黑的脸上表情丰富而夸张。一名城管突然出现,态度不错,但王中续和同伴还是停下,不争不辩,开始收拾道具。

“人家让走,马上走。”结束演出的当晚,44岁的王中续表达了自己对“被管理”的态度。虽被驱赶,但他们仍然觉得这个地方不错,考虑再留一天。然后去哪儿?“看着地图一个个地方走吧,心里也没底儿。”

“没底儿”也是他对自己职业前景的判断。“别的地方不会查吧?我们办不了‘运输证’……要是查就没法干了。”此前,他的同乡兼同行鲍凤山等四人,在黑龙江省牡丹江市街头耍猴时,因没有“野生动物运输管理证”,被判“非法运输珍贵野生动物”罪。在王中续等耍猴艺人的经验内,猕猴是国家二级珍稀保护动物,他们被驱赶、被指虐待动物并不鲜见,但因缺“运输证”获罪尚是首次。

25日下午,他们在街头表演时,发生了一段小插曲。

王中续举鞭抽向一只猴子,另一只猴子“嗖”地窜到他背上拽住鞭子,人和猴开始“拉锯”。“不准打!”人群中一个六七岁的小姑娘突然大喊,并着急地推着她妈妈,“报警,找警察!”妈妈告诉她是“假打”后,小姑娘半信半疑地安静下来。警察没来,不过稍后城管却出现了。

其时,王中续的同伴张志杰在观众围成的圈儿外收钱。张志杰今年49岁,给人印象平和、寡言。“耍猴收钱的,小钱。”他的话语大多有些老派,“朋友意思意思”,与恭维年轻观众时偶尔蹦出的“美女”“帅哥”略显不搭。有人给钱,有人转身离开,或别过头去继续看表演。

“都是假打,她妈妈一解释就没事儿了。”张志杰解释这个小插曲。近年来人们的动物保护观念越来越强,尤其是小朋友,从小就知道爱护动物,“人猴对打”曾多次被指虐待动物,有时候真有人报警,他们也因此停止演出或离开过。

这个如今备受质疑的节目,却是当年艺人们“与时俱进”、为了迎合观众做出的改变。

遭遇现代文明的“武戏”

传统猴戏节目有“啃猴脸”等,穿着戏服的猴子每戴上一个脸谱,耍猴人就配唱一段与人物相称的唱辞。渐渐地他们发现,脸谱有限,人们失去了兴趣,而武打片却开始流行,连小孩儿也“嘿嘿哈哈”地模仿电视剧里的人物对打。“人猴对打”等“武戏”就是那时出现的,不知道是谁首创,耍猴人互相学,许多艺人都会这个节目。

如今时代再次提出要求,有观众反感这种表演,无论人“打”猴还是猴打人。“耍猴人被刑拘”事件发生后,舆论中不乏对街头猴戏节目艺术性的争议声。

新野县猕猴表演艺术协会会长张俊然,事发后分发给会员一些“守则”,包括艺人如何着装、耍猴时不要骂猴子等。他还和被誉为“猴王”的老艺人鲍振庆一起谋划,对猴戏节目进行整改,把容易引发反感的节目内容拿掉。其实,一些动作戏已经在争议声中主动或被动地修改了,比如以前观众打赏时艺人会让猴子磕头致谢,这被认为有损动物尊严而遭淘汰。

王中续也想把节目改得“文明”一些,但又担心吸引不了观众。他多年走江湖的经验显示,许多观众还是喜欢刺激性的节目,猴子打得越响,观众越好奇,甚至还会鼓掌叫好,观众高兴了才会给钱。

王中续挥鞭子打猴是做样子,但猴子骑在人肩膀上扇耳光却实打实。“再不下来开始打了。”王中续对猴子“发怒”,猴子“啪啪啪”回敬了主人三记耳光……“不打了、不打了”,他开始“讨饶”,可猴子又是三记耳光,脆响在2米外都听得清楚。人群中发出惊奇声和哄笑声。如果运气好,没城管来驱赶,一两个小时的表演下来,他的脸会被打得生疼。

能表演这个节目的猴子有两只,一只打得重,另一只打得轻。王中续多数时候都愿让打得重的那只猴子表演。“看你表演不就图开心嘛。”王中续模糊感觉这些节目目前还有一定市场,有人冲着他们大喊,也有许多人看着表演哈哈笑。

今年59岁的张志久是张志杰的哥哥,也是张志杰和王中续成为耍猴艺人的引路者。张志久从1979年开始行走江湖耍猴,直到前年,因家庭变故“息演”。说到 “武打”节目曾经受观众欢迎的程度,他用“笑得前仰后合”来形容。不过,不久前张志久临时去山东一处开业的楼盘“商演”,在这一节目中主动用树枝代替了鞭子。

愈加狭小的表演空间

街头耍猴艺人面临的挑战不止是节目,还有城市里越来越小的空间。

25日下午,被城管要求离开后,张志杰、王中续牵着猴子沿着人行道往前走,在一小处空地上给猴子喂水。好奇的人聚拢过来,看到人多,王中续又开始表演。这次的演出时间较长,直到清洁工过来,他们才又离开。

傍晚6时许,步行街上的商贩开始支棚子,张志杰、王中续也打着“时间差”来表演。这时城管可能下班了,行人也多,不过他们刚开始表演就被依然在工作的城管制止。他们决定结束当天的演出,回住宿的小旅馆。

这天下午,张志杰他们共换了3个场地,最长的一次表演近两个小时,最短的只有几分钟。

类似的劝离或驱赶,对他们来说都是家常便饭。遇到一些地方管得严,他们甚至一天换两三个县城。“刚开始就有人撵,换个地方,还是不让。”

城市管理越来越严,是许多街头耍猴艺人的共同感受。城市变化越来越大,他们找表演场地也越来越难。以前火车站、汽车站附近是表演的好地方,如今许多人流量大的车站搬到了郊区;从前在菜市场找块空地,就能把买菜的人聚过来,现在人们买菜的地方都是有顶有门的封闭市场;想去闹市和城管打“时间差”,还要考虑曾经听见声响就能聚拢过来的观众,如今是不是在进站才停的公交车上,或是在绕一段路才能过来的隔离护栏对面。

“楼房拆了还没有建,靠近路边”,这是他们认为比较理想的场地,这种场地大多在城乡结合部。不过即便在那里,也难保不会被驱逐。

二三十年前的“生产队”岁月,张志杰、王中续跟着张志久一起,到村里表演,享受着观众里三层外三层的待遇。当农村人开始到城市打工时,他们又像逐草而居的牧民,扒着火车皮来到“挣钱更容易”的城市。

为了省钱,许多人扒火车时都有命悬一线的惊险遭遇。曾有人扒上拉钢筋的车皮,缩在车厢连接处的空隙里,火车猛刹车,因惯性移动的钢筋刺进了他的身体,不幸送了命。为了省钱,他们露宿在天桥下的涵洞中,腰风湿、腿风湿,不少人患上了“职业病”。出门三里是外乡人,无论碰到醉酒的还是故意踢场子的,统统选择忍气吞声。

这种辛苦只有换成了盖房子的砖、梁以及孩子的学费时,他们才觉得值,只有讲到天南地北的见识时,他们才有种职业的自信和喜悦。“毛主席的老家我去过,邓小平的老家我也去过……”张志久用自己的方式解读着城市的面貌,“大部分城市我都去过,都差不多,就是道路宽一点,楼房高一点……北京切下个‘角儿’不就是县城嘛。”

从网络文学了解到,如今交通发达,去往城市的道路越来越多,但耍猴人却说“这条路越来越窄”。城市越来越大,他们的表演空间却越来越小。回望来时路,曾被他们放弃的农村市场已成“空心”,只有乡村集市才有人气。

占道、影响市容,这是他们在城市被驱赶的主因。有时候也会遇到查证件,他们大都有河南省林业厅发放的猕猴驯养证,出示证件后虽然仍不许表演,但对方说话会客气许多。

今年7月份,鲍凤山等四人出事时,在东北其他城市耍猴的张志杰等也有耳闻,但以为与平时遇到的被驱赶情况类似。不久前他们回了家,才知道事情“这么严重,闹这么大”。

难倒耍猴人的“运输证”

10月21日,距“霜降”两天,鲍凤山、鲍庆山兄弟俩还在河南新野县鲍湾村的家中。往年此时,他们已在秋收后出去耍猴。外出耍猴卖艺二三十年,受的委屈不可胜数,可鲍凤山说“都没这次惨”。

7月10日,鲍凤山等人牵着猴子在黑龙江省牡丹江市街头演出。此前他们从南阳坐车到沈阳,发现当地有个国际会议,就有“自知之明”地搭上了去牡丹江市的列车。

当日中午,鲍凤山和同伴正在牡丹江市文化广场步行街表演猴戏,两名森林公安要“带走”他们,并开始往车上推。后来他们被刑拘,因为猕猴是国家二级保护动物,而他们没有“野生动物运输证”。

他们两次共被刑拘了54天。9月23日,牡丹江市东京城林区基层法院一审判决,四人犯“非法运输珍贵野生动物”罪,不过因情节较轻不予刑事处罚。

他们被拘时,猴子也被扣押,6只猴子最终只回来5只,其中两只是鲍凤山的,他另外一只猴子、12岁的“阿丹”在扣留期间死亡。猴子遗体无法运输,他们把它埋在了一处荒山上。

鲍凤山提到阿丹时垂下了头。两只猴子回来后放在弟弟鲍庆山家,小朋友趴在猴笼前玩耍。阿丹活着的时候很护犊子,只要有陌生人靠近小猴子就会攻击。阿丹还是街头猴戏表演的主角,跳舞、投篮……能演很多节目。说起它的精灵古怪和通人性之处,鲍凤山像在夸自家小孩儿。

鲍凤山说,以前从没办过“运输证”,也不知道怎么办,也没遇到过查“运输证”的情况。

10月8日,耍猴人通过新野县猕猴艺术协会向黑龙江当地法院邮寄了上诉状;10月16日,协会发布公告,在全国范围内征集辩护律师团参与二审诉讼。会长张俊然说,耍猴办“运输证”得有邀请单位,邀请单位向所在省的林业厅申请后,向河南省林业厅发函,艺人再拿相关资料到县、市林业部门逐级审核,最终由河南省林业厅审批、发证。这对没有邀请单位、路线并不固定的街头耍猴艺人来说很不现实。

张俊然担心,如果此次关于“运输证”的判决开了先河,街头猴戏表演艺人的处境将雪上加霜,对没落中的猴戏艺术传承也会不利。

后继乏人的猴戏艺术

河南省新野县曾被媒体称为猕猴丛林外的第二故乡,当地猴戏表演距今已有2000多年的历史。2009年,新野猴戏入选河南“省级非物质文化遗产项目”。

相较“非遗”、“传承”,耍猴在艺人们眼中更是一门糊口的手艺。王中续15岁出去耍猴,那些年他一年能挣千儿八百的,在生产队挣工分,到年底也就几百元钱。亲戚带亲戚,邻居传邻居,十里八村越来越多的人开始耍猴,他记忆中,上世纪90年代前后人数最多。后来,农村人可以当帮工,但一天也就挣10元钱,相比之下耍猴还是挣的多点,因此有人愿为生活忍这份苦,但现在这个优势已经丧失。他按这次出门的花销算了笔账:“住30元钱的宾馆,一顿饭至少10元钱,俩人加 猴子的花销,一天挣不到100元就得倒贴钱……”

“太受罪了。”鲍凤山的邻居小赵年近四十,十多岁离开学校开始耍猴,刚兴起打工热,他就离开了耍猴这个行当。打工、做生意、种地,彻底转型的人不少,现在的年轻人比当年的小赵有更多选择,有些耍猴艺人也不想让后代再承父业。

曾跑江湖耍猴的黄爱青,家在鲍湾村下辖的于湾自然村,他还记得当时村子里只有两家没耍猴,其中一家因为全是闺女。“现在?”黄爱青有点无奈,现在愿意耍猴的年轻人不多了。他后来转型办猕猴养殖场,同时训练猴子或者耍猴人。这也是如今耍猴人转型的出路。

“可能觉得不上档次吧。”黄爱青分析,年轻人都愿意和同伴扎堆去打工。他曾在村里贴出招聘启事,希望招到喜爱猴子的年轻人,培训后去景区从事猴戏表演,应者寥寥。

跟拍耍猴艺人12年的摄影师马宏杰认为,街头猴戏表演的一些节目缺少艺术性,其前景也不乐观,中国所有的文化和手艺都和吃饭有关,人们吃饭的方式改变,这些手艺就会改变或消失。如果不跟着时代变化,必然会被淘汰。同时,他对街头猴戏表演的谋生方式又抱有深切的同情和包容。“老杨说过的一句话很有代表性,我们知道我们很穷,但我们出去耍猴能养活自己,就等于给国家减少负担了。我觉得这句话太有良知了。”

生活压力下的抉择

张志杰也转过行,多年前他跑到广东打工,半年才挣了1000多元钱,养不了上有老人下有读书娃的家,又回来耍猴。他感觉在街头耍猴“太熬煎了”,睁眼就得说好话,总是“低声下气的”。但像许多父母一样,他总想多挣点,给还没安置好的孩子攒点儿,“能去景区也行”。

但王中续去景区是“有条件的”。他家里有读书的孩子,还有一些农田。虽然羡慕景区的稳定和轻松,但跑江湖的自由可以让他兼顾农活儿和家里,“除非景区的工资还可以,那就把地承包出去”。其实,景区容纳不了所有人,景区内的节目要求和街头表演也有很大不同。

五六十岁是通常情况下街头耍猴人退出江湖的年龄,早年露宿街头让很多人患有风湿病,这也是耍猴艺人的职业病。“再干弄垮了身体,就是给孩子添麻烦了。”51岁的鲍凤山说。

张志久今年已59岁,靠行走江湖耍猴娶回了四川媳妇,盖起了房,养大了两个孩子。原本以为这个年龄可以含饴弄孙,可前年儿子在工地意外致残、神经受损,与建设方的劳务官司至今未了结,儿媳也一走了之,留下两个小孙子。

学话阶段的小孩子对着他们爸爸在镜中的影像含混不清地发着单音,“爸”、“爸”,歪在椅子上的爸爸则用更含混的“啊”、“啊”声回应着,倒像个更晚学说话的娃娃。“你说这怎么办,我这个年纪去打工,谁要啊。”张志久苦笑,他打算孙子稍微大一些可以送进学校时,和老伴一起,拉着儿子、牵着猴子重出江湖。

)

)