|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

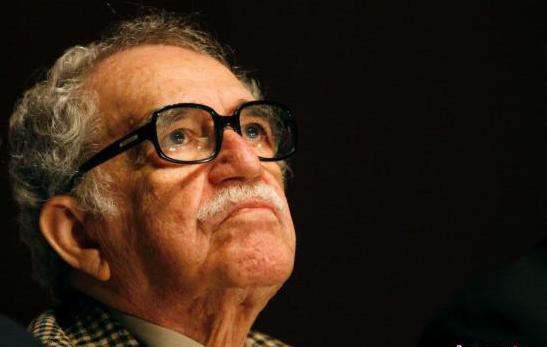

最新文化资讯 前几天马尔克斯去世,看到许多人在网络上发言,其中一大部分是没有读过马尔克斯作品的人,做人活到老马这种水平,就算你没看过他的书,都知道“许多年后……”这种一笔写出过去现在未来三个镜头的平行时空式开头多么厉害。就算连这都不知道,都会知道他曾获过诺贝尔文学奖,也可聊作谈资。

有人因为没读过马尔克斯作品而焦虑,也有人自大的炫耀式坚称“没读过,没读懂”,不愿跟风。焦虑的背后,是对信息爆炸而自己可能很无知的恐慌,而自大背后,还能看到那收藏很深的自卑与焦虑。信息爆炸时代,无人能够幸免,每个人都曾为如山崩海啸般汹涌而至的信息而深深地焦虑。信息多到自己找上门来,阅读变得破碎杂乱,常常让人不知所措而产生新的焦虑:我的确花了很多时间阅读,怎么还觉得自己跟不上形势?

如何通过阅读缓解自己的信息焦虑?

其实事实往往很简单,只是大家选择视而不见,如果我说网络上的信息99%是垃圾,你愿意相信吗?其实这就是一个大家视而不见的事实,在网络没有那么发达的年代,营销出来的畅销书99%都是垃圾,完全可以无视,你肯定也不愿意相信。其实开卷并非总是有益。

王小峰写过一篇blog叫《珍爱生命,远离网络》,大致意思是一个年轻人,还没有建立起自己的知识结构时,没有思考能力时,最好不要接受太多的信息,尤其是不要看那么多“观点”先行的文章,那只会让自己更乱。而如今这个年代,最泛滥的是观点,阿猫阿狗也有话语权的时代,大家做的第一件事一定是表态——你看马尔克斯死了,没读过他的人都要冒出来表一下态:我没读过,怎么着?

在你没有自己的知识结构时,这些观点对你而言就是垃圾,吃了也不会消化。

缓解甚至消除信息焦虑的方法,就是建立自己的知识结构,这样才能在信息包围中把精品纳入自己的知识大厦,对垃圾视而不见,久而久之你的大厦越来越稳固,对你而言“未知”越来越少,焦虑自然就会消失。

而建立自己知识结构的道路,从来就只有一条:阅读经典。

现在网络上所谓的意见领袖,除了韩寒这样长的帅会开车的,大部分都是大叔辈的老男人,为什么?因为他们是从信息匮乏时代走过来的,因为信息匮乏,所以对于来之不易的信息(往往都是经典著作)他们有足够的时间反复地读,反复地想,反复地谈论,最后转化成自己的知识。现在则是一个劲儿地往前赶去接受新知识,完全没有时间消化、理解和吸收。

当然那种匮乏是另一个极端,匮乏时代无中生有,难。没想到这个泛滥年代,做做减法,少上点儿网,多读点儿书,居然也这么难,你看那么多的强制断网App就知道,这事儿和减肥一样也是需要强大意志力的。我们可以向在这个信息爆炸时代仍然很淡定的读书人学习。

读经典原著享受钻研乐趣

梁文道把他帮《读书好》杂志访问过的读书人访谈做了一本书叫做《访问:十五个有想法的读书人》,大家可以看看。这十五个读书人,职业各异,大学教授,媒体老板,报社编辑,出版人,艺术家,作家,电影导演——从他们产出的作品和工作量上可以看出他们看上去都比普通人忙。但仍然抽出很多时间阅读——而不是上网。

像管理整个香港、台湾和海外壹传媒集团的黎智英,每天都至少抽四个小时读书,而这个没上过学的媒体大亨的阅读习惯是:读经典原著,这些年,他把哈耶克和卡尔·波普尔的著作原文读了五六遍——这甚至是该领域研究者都做不到的.他在读这些书时下的功夫是大家想像不到的,“一开始有一半都是生词”,或者“读第二遍还是不明白”,但他却很享受这种钻研的乐趣,“如果太容易懂的书,我为什么还要读呢”。

他形容说,别人喜欢读的多,读的快,“好像买cutflowers,而我会看同一作者的所有著作,还要读数次,期望将他所有的学问、知识、想法都接收了,“becomethegardeninmybackyard,insteadofjustcutflowers”。我要吸收这个人的想法、逻辑和学问,让它成为我思想的一部分,这样才有用。横竖我看书又不是为了考试。”

其实这个backyardgarden就是自己的知识结构,对每一个阅读的人而言,这都很重要,纵向的历史,横向的地理,以及贯穿其中的文化艺术演变过程,这是最基本的三维。更多元素,更丰富,更好。如果一个读者,对历史事实一知半解,看到观点是不懂得判断的,最多是简单的标签和站队,是一种很肤浅表面的情绪发泄,而不是知识表达与吸收。

别以为你学过历史课,学过地理课就可以。我个人经验里,仅仅中国近代史从1949到1990发生了些什么,都是读了很多纪实才慢慢清晰的。如果连土改,四清,反右和文革究竟谁先谁后都没搞清楚,就先别跟着大队反思文化大革命,老老实实读几本书,弄清楚这个时间线先。很多时候,当你弄清历史事实,观点与是非自然就不言自明了。完全不用为那些汗牛充栋的“研究专著”,那些各执一词的对骂而焦虑。

如果你肯花半天时间,从头到尾看一遍托马斯·潘恩写的小册子《常识》,关于国家,人民,政府什么的争论就都是浮云了。这本小册子里几乎每一句话都是金句,每一句抽出来都可以写一篇文章,像“社会产生于我们的需求,政府产生于我们的恶行”一句话,千年暗室,一灯即明。读完这本书,再去看网上各种意见领袖那些轰轰烈烈的争论都是如此言不及义,充满冗余信息。

这十五个读书人,无论是何职业,有一个共同点,就是有自己的知识结构,更多的去阅读、重读经典。读书目标非常明确,而不是跟风读所谓“畅销书”。最后我们发现他们都是知识的输出者,信息世界的贡献者。而大部分人,只是胡乱地索取,无望地焦虑。

访问者梁文道本人也是手不释卷的读书人,这个访谈集,其实可以叫做“十六个有想法的读书人”,我们可以在访谈中看到梁和他们的思想的共鸣与碰撞。读书看上去是人人都能做的事,然而梁文道曾写过一篇文章叫《正常的读者》,这篇文章中他比较了西方媒体评论人和本地评论人的差异,发现很多在别人看来“正常”的素质,在本地已经是“高超”。做个正常的读者其实并不简单,多年的阅读,只不过成长为一个正常的读者而已。

当然,今天谈到知识结构,谈的比较多的当然是比较严肃的书籍。可能读起来是没那么快乐的,但那种钻研的乐趣,也比读通俗作品有更持久的快意,当然对大部分人而言,阅读的快乐有一大部分来自阅读各种小说,可小说中也有严肃文学和通俗文学之分。读小说同样需要知识结构的建立。否则,就不会有开头我所说的,有人讲看不懂马尔克斯,而我们随便一打听就知道有很多中国人毕生也没读完《红楼梦》,马尔克斯和《红楼梦》都是经典,不能领略其高妙实在太可惜,我在不同时期通读过三次《红楼梦》,打算在下一篇文章里,根据自己体验,谈谈读小说。

不管怎么说,马尔克斯去世,一块大师多米诺骨牌倒下了。无论以前你听没听过他,不妨坐下来翻开《百年孤独》第一页开始读下去吧,不管是否读得懂。就当作业也好,修行也好,读完它。

在这个信息爆炸时代,逆潮流而动,仍然从容不迫,出品高质量,长文章的《读库》杂志的主编张立宪说过一句玩笑话:把自己说的那么厉害,有本事读完一本书吗?

更多精彩

太原商事服务网 http://ty.kaihuangzhe.com/

)

)