|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

4月23日,莎士比亚即将迎来第450个生日。回想起来,这么多年来,其实我们一直都在消费莎翁。无论是精英文化还是大众娱乐,他已经渗透到日常生活的每个角落。

在英语世界最新文化资讯中,“莎士比亚”甚至成了一个形容词,它或者表示伟大的、或者表示不幸的,可以形容那些和莎士比亚完全无关的人与事。

如果他能看到450年后发生的一切,他大概不会像我们另一位经常被解读的文化人物张国荣一样唱出:“IamwhatIam”(我就是我),他或许会说出《奥赛罗》伊阿古的那句台词:“IamnotwhatIam.”(我不是我)。

“现在我的眼和心缔结了同盟,

为的是互相帮忙和互相救济:

当眼儿渴望要一见你的尊容,

或痴情的心快要给叹气窒息,

……”

当葛瑞森坐在桌前握着笔写下莎士比亚十四行诗的第47首向心爱的女人萨拉诉衷肠时,多少《CSI》谜们在屏幕前动容,搜索这首诗歌的英文原文和自发翻译这两件事也在自发进行着。又是莎士比亚,400年前写的诗歌今日依然可以准确表达人间最挚烈的情感。

“出现”在无数影视剧里的莎士比亚

《CSI》里昆虫学专家葛瑞森不仅仅是个科学家,他之所以迷人是因为在科学之外他精神深处的人文色彩,写给萨拉的信并非他第一次引用莎士比亚的话语,而《CSI》更不是唯一让莎士比亚“重生”的影视作品。

很多人都知道《纸牌屋》在很大程度上也受到了莎士比亚作品的影响,在一次访谈里,该剧演员凯文?斯贝西直接说“关于这部原创剧集和麦克·道波森的书,其精彩之处在于它们立足于莎士比亚的作品。它直接致敬的绝对是《理查德三世》。”事实上,斯贝西本人就曾经在上学期间扮演过理查德三世。而哈姆雷特的经典独白——“此境乃无人知晓之邦,自古无返者。”如今已经化身为《星际迷航Ⅵ》的副标题“未来之城”。

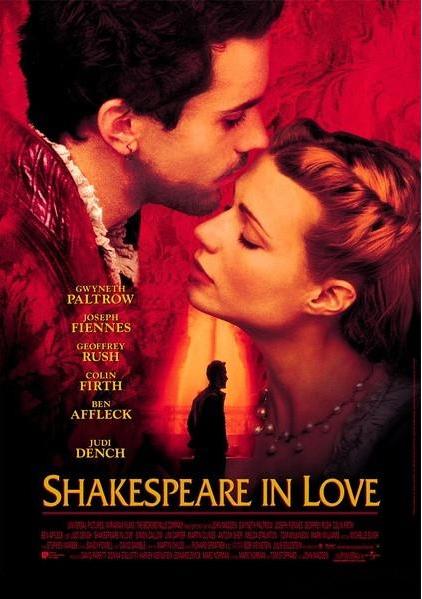

至于在电影界,和莎士比亚相关的作品就更多了。1899年,第一部莎士比亚作品已经出现,那是一部只有90秒的默片《约翰王》,此后一百多年的电影史就上演了一百多年莎士比亚的作品,据统计全世界的电影业把莎士比亚的37部戏剧全部进行了改编,总共拍摄了600多部电影。

上世纪90年代,好莱坞更是掀起一场改编莎士比亚的热潮,拍摄了许多解构、戏仿甚至是反讽的现代版莎士比亚电影,以现代人的视角去演绎莎士比亚原著的精神。诸如阿尔?帕西诺1996年拍摄的《寻找理查三世》就用半戏剧半纪录的手法,夹叙夹议的拍摄了帕西诺和美国演员排学莎翁剧本《理查三世》的整个过程。而根据同一个戏剧改编的电影《理查三世》则将时间背景由原著中1483-1485年转换到1930年,以此暗喻第二次世界大战。由莱昂纳多主演的《罗密欧与朱丽叶》运用了戏仿、拼贴等实验手法,通过莎士比亚的爱情悲剧,探讨当代人生活的实质。莎士比亚的电影也被嫁接到跨文化的语境中,黑泽明曾将《麦克白》和《李尔王》改编成影片《蜘蛛巢城》和《乱》,在战国时代的日本城池中表现莎翁作品的人文精神。中国也有两部基于《哈姆雷特》改编的电影,一部是冯小刚的《夜宴》,一部是胡雪桦导演的藏语版的《喜马拉雅王子》。

“出现”在作家和研究者笔下的莎士比亚

“一个人总是不知不觉就熟悉莎士比亚了。”在《曼斯菲尔德庄园》中,简?奥斯丁借书中人物之口道出莎士比亚在当时的普及性,“他的作品就好像英国宪法的一部分,毫无疑问每个人都在一定程度上了解莎士比亚,他笔下的那些著名段落被每个人引用,我们翻开的一半书中都有莎士比亚的句子,我们谈论莎士比亚,用他的比喻,按照他的方式描述事物。”《曼斯菲尔德庄园》的故事发生在1811年,莎士比亚死后近200年,而简?奥斯丁,这位莎翁的老乡,在书中暗示莎士比亚仍是“我们”的同代人。

美国学者马乔里·加伯曾在她的著作《莎士比亚与现代文化》中指出“莎士比亚的永恒性在于他的适时性”,所以虽然莎士比亚生存的古典时代消逝了,但他的作品却顺利的被现代文化接受。

而就在现在的英国,一个为了纪念后年莎士比亚去世400周年的,重写莎士比亚出版项目正在进行中。若干在今年颇有名气的作家们各自领取一本莎翁的作品进行重新写作。出版商强调“这些新经典一方面将会遵循原作的精神,另一方面也会给予再创作者充分的自由发挥空间”。

著名英国女作家珍妮特·温特森以及普利策奖得主、美国小说家安·泰勒都正在进行这项工作,温特森一眼相中了莎翁的传奇剧《冬天的故事》。无论是作为一名读者,还是一个小说家,故事中被父亲认为是私生女而惨遭遗弃的女孩珀迪塔的命运都深深地打动了她,这一定让她想起了自己的故事。

“出现”在大众文化中的莎士比亚

一定要提及的还有位于巴黎的莎士比亚书店,这家书店和温特森也很有渊源,在人生低潮期温特森每天就在这家书店蜷缩取暖。诞生于一战之后的这家书店,曾经聚集了海明威,菲茨杰拉德等“迷惘的一代”重要作家们。上世纪50年代,书店逐渐成为了巴黎的地标,去巴黎就要去莎士比亚书店,甚至很多人希望得到机会在书店里住上一晚。

在漫画与广告中,莎士比亚的元素也是无所不在。美国DC漫画公司旗下的《绿箭》系列故事就常被粉丝质疑借鉴于《哈姆雷特》,日本则有专门的莎士比亚漫画类别,这类漫画在向韩国和欧美推销时总是最为抢手。莎士比亚的台词也常被巧妙的应用到于广告,杀死了国王的麦克白夫人为了摆脱罪恶感而喊出的“洗掉吧,这该死的污点!”,被用于去污剂、痤疮膏、半导体清洁技术,甚至是遮瑕笔的广告中。

实际上,无论是精英文化还是大众娱乐,莎士比亚已经渗透到日常生活的每个角落。在英语世界中,“莎士比亚”甚至成了一个形容词,它或者表示伟大的、或者表示不幸的,可以形容那些和莎士比亚完全无关的人与事。莎士比亚和当下生活无缝衔接的又一力证,是在这个重商主义的年代里,莎士比亚的戏剧甚至被用来教授企业高管经商之道,马乔里·加伯的《莎士比亚与现代文化》写到最激励商业领袖的是《亨利五世》,因为其中的主人公同样是个领袖,让一个团队产生凝聚力,并克服了看起来根本无法克服的困难。

如此,莎士比亚成为了一个空洞的符号,在这个解构一切的时代被填充和改写。如果他能看到450年后发生的一切,他大概不会像我们另一位经常被解读的文化人物张国荣一样唱出:“IamwhatIam”(我就是我),他或许会说出《奥赛罗》伊阿古的那句台词:“IamnotwhatIam.”(我不是我)。

更多精彩

太原免费发布分类信息网 http://ty.kaihuangzhe.com/

)

)