|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

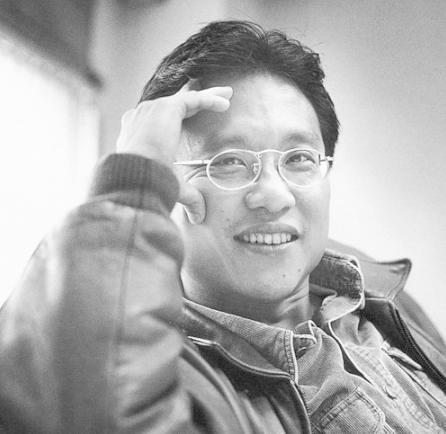

从24日早上9点开始,张大春就几乎一直在说话,面对着四拨记者。他面前玻璃杯中的茶一点点变淡,最后毫无颜色,但他对来访者讲述故事的浓度却始终未有一点点稀释。聊天的主题大都与《大唐李白》有关,这是张大春最新出版的一本书。

写李白是他太太的主意。“有一天我太太随口问我,说你要不要写一个大家都知道的人啊,我说谁啊,她说像李白啊。”张大春觉得这是一个很妙的提议,“李白浑身都是误会。过去在解释他被误会的某些事的时候,也加入了更多的误会。”不过张大春无意进行任何澄清,他要写的是“一个全然的误会”。

人们很难为这本书的体例做个明确的定义,出版社有些夸张地将《大唐李白》称为“融历史、传记、小说、诗论于一体的浩瀚大作”。“大作”至少在体量上算称得上——按照张大春的计划,小说一共有四部,大约100万字。

第一部《少年游》,从李白十七八岁一直到他二十岁出头,以反映当时的大唐与之前一二百年的不同。第二部《凤凰台》,李白从结婚到去长安之前的岁月将会展示出来,李白在这段时间中“酒隐安陆,蹉跎十年”。之后的《将进酒》,从他40岁入宫得见唐玄宗写到天宝年间的安史之乱,这十年光阴是李白人生中的重要转折点。第四部《卓越歌》,写李白追随永王李璘造反,也是李白人生的最后阶段。

除了已经出版的《少年游》,第二部《凤凰台》也已经完成了一大半,将近40万字用了大约13个月。上海作家张怡微在微博中披露张大春完成毕业论文时曾在2个月内写了30万字。张大春承认自己写得快,不过他强调“现在的常规速度已经降到每天两千到三千字,而且还会有写完一个礼拜之后再整个删掉一万五千字的情况”。

捉刀人

张大春写得快,也写得多,但他的生活并非是每天都枯坐于书房。他只是上午写作,下午则要在台北古亭恒生银行大楼的News98电台主持以自己名字命名的一档广播节目——“大春泡新闻”。每周一到周五,从三点到五点,他要在麦克风前跟听众不间断地说上两个小时,内容包括新闻、艺术、法律、文学,甚至还有科学。

张大春一向把自己称为“说书人”,而绝非“名嘴”。“名嘴是什么?是那种每天要上电视,或者说经常上电视,或者制造话题上电视,在上面是懂的也说不懂的也说的人。”对那群人,他自有他的不屑。张大春半开玩笑;半认真地说,“坏透了,台湾整体的堕落,就与这些名嘴有关。我要是独裁者,就把他们统统抓起来!”

当然,看重有趣和好玩的张大春显然没办法成为真正的独裁者,他所能主宰的也就是他的故事世界。也只有在那里,他才是身着冠冕的王。

1990年与张大春相识的莫言,将其视为“台湾最有天分、最不驯、好玩得不得了的作家”。张大春的写作甚至日常生活也在证明着这个评价。

在台湾,六年级的张大春在1980年代就已在文坛小露峥嵘,早期推崇以及模仿魔幻现实主义,后来开始果敢地寻找自己的写作方式。在30年中,古典小说、青春小说、现代小说以及文学理论,张大春的写作版图几无边界;作家、书法家、学者、说书人,他的身份也日益多重而复杂。

张大春的评书启蒙来自说书人胡云。胡云被认为是在台湾电台中第一位用“京片子”说书的主持人。他深谙文以载道的意涵,在电台说三国讲红楼时总会跳脱出来加几句极有见地的评论。当然,对于他鼓吹忠孝的内容,张大春颇不以为然。

当有电台来请张大春开广播节目的时候,他就顺势提了个条件——“我要说书”。1999年节目开播的时候,时长只有一个小时,张大春拿出四分之一的时间用来说书——醒木一响,“说书人张大春,今天伺候您一段”。听众们被张大春“伺候”得舒服,电台便把节目时间延长到2个小时,张大春也就干脆把一半时间用来说书。

除了《隋唐演义》《西游记》《水浒传》等,张大春还说自己写的历史故事。缘起是他在电台中听到讨论京剧《一捧雪》的讨论,“净是胡说八道”。张大春决定自己写一篇文章拨乱反正。他动用了Google和汉语大词典,花了三个小时备齐了所有资料,完成了一篇3400字的《一捧雪》,然后拿到电台“讲古”。这成了他现在的固定工作程式。

张大春通常上午写一篇三千多字的文章,下午拿到电台说一个小时。就这么攒下了两百多篇。这些像是古代笔记小说一样的文章后来也大都有了新的去处。

“有一天,一个报社编辑打电话来,说他们的副刊愿意登一些四千字的文章,问有没有关于哪一个题目的文章。我说有啊。”张大春回忆起这个故事,笑就堆在脸上,“他说你什么时候可以交到我手上?我说你什么时候要?他说两个礼拜。我说好,你给我电邮。又继续跟他聊了两句。他问我什么时候可以交,我说现在打开你的电邮,文章就在里面!”编辑在电话那头差点叫出声。张大春还一脸坏笑地告诉对方这是他一边打电话一边写的。

除了无论长短的小说,张大春自己还有一项固定的功课。他每天6点半准时起床,第一件事就是写一首格律诗。这项张大春在高中时代开始的功课原本断断续续,直到1998年,才成为他每天的必修课。外人知悉还源于作家唐诺的爆料:“小说家张大春这几年其实已偷偷改了行,成了个写五言七言格律诗的老诗人”。其实张大春的朋友王德威在2009年就曾经问过他,还会不会回来写小说。当时张大春回答说“真不知道这么多年以来写小说是为了我现在写旧诗而作的准备,还是现在写旧诗是为了以后写小说而做的准备。”现在这个问题有了答案。

对于格律诗的研究和喜爱,显然对这次他写作《大唐李白》大有裨益。他要写出那位人尽皆知的诗人,那么张大春就必须对诗人赚得声名的本事了如指掌。他甚至还研究出大量因为仰慕谪仙而伪托李白之名以自己的诗混世的名士。苏东坡就被张大春定性为大量伪造李白诗的名家之一。张大春用一个“贼”字形容苏东坡。张大春确认在李白作品的不同集子中,至少有两首诗是苏东坡伪托李白之名写的,不只苏东坡,“恐怕历朝历代都有人干这个事”。

“干这个事”的人现在还多了一个当代的张大春。《大唐李白》中,张大春不仅为李白本人,还为李白的朋友们捉刀了大批诗文。“而且你完全看不出来。”说这句话时,张大春很得意地笑了。

矛盾者

张大春看重有趣、好玩,对文学之外的事也触类旁通,但他不是野路子。辅仁大学中文系的硕士学位保证他受过正规的中国语言文学的训练。“在辅仁大学的基础教育,包括四年的研究所,我只能说这些老师们,大概都随时在我的创作过程里面出现,我写什么东西时,没事就冒出来一个老师的脸。这些老师不管是教楚辞的、教史记的、教诗经的、教文学史的,挥之不去。”张大春说。

系统的学院训练以及日后他混迹“江湖”的冶炼,让张大春觉得自己“是功名也是野人”。如果在张大春身上寻找这种可能存在的“矛盾”,还能够找到许多,比如他的身份。

在台湾,眷村长大的张大春毫无疑问是外省人;但在中国大陆,他又被理所当然地视为“台湾作家”。如果有人问起这个问题,张大春会以韩熙载“北人来做江南客”的典故作答。

“我既不是一个单纯的、土生土长的台湾人,因为脑子里面父亲母亲从大陆带来的东西都还在,我很难去把它清理掉;我也不是一个简单的外省人。我在网上看到骂说‘你们这些台湾人怎样怎样’,我心里面也会很不舒服。”张大春这样说。尽管在台湾,张大春以语言犀利批评尖锐著称,但他仍然表示自己不愿自动卷入双方不在同一对话平台的争论。“你的身世情感跟家国意识不能说服我,就像你的肚子我不能吃饱。”

但这并不意味着张大春会在公共事务上因为害怕招致“飞砖”而自我噤声。1992年,张大春完成了一个16万字的长篇,名为《没人写信给上校》。小说的背景就是日后被广为人知的军购舞弊案。后来,张大春的炮火还对准了台湾日益兴盛的“文创产业”。“大家还在创作,还在写歌,还在卖唱片,还在卖小吃,还在卖体恤。怎么突然有一个人出来说这就是文创,这很奇怪,搞文创以后,每个地方最后就发现核心消费是小吃街。所以台湾现在从北到南,从东到西,就是一个大的小吃街。”

张大春对于文化现在异化为“吃”这件事的关心,远远超过了对于网路文学对所谓纯文学的冲击。甚至他会认为网络文学这种事根本就不是一个问题,而只是一个短暂的现象,如果非要找到一个答案,他的建议是干脆找个算命先生算一下,甚至直接点名“应该去问白龙王”。

小作家

文学或许前途未卜,但是张大春对自己的写作却有着清晰的脉络。2013年张大春为周华健的一张专辑撰写歌词。他最喜欢的一首名为《在野人》。“大人走马黄金台,第一句就是大字开头。黄金台上满坐衣冠将相才。接下来视角就是从‘在野人’的角度出发,野人街头晒日头,日头晒我,江山锦绣,数风流。你可以说‘在野人’是一个街友,你也可以说它是一条野狗。”张大春这样解释。

张大春或许把自己就当做“在野人”,他不希望自己有多“大”,只希望自己能“在一个非常远而冷的距离里面,对现实或者也包括对历史,做一些比较亲切的观察,虽然冷,虽然野,但是观察是亲切的。”因为张大春知道如果要把自己当成大作家,“那事儿就来了,人就越来越退缩。”

许多年前,在上海东方艺术中心,张大春正在台阶上抽烟。有和他聊天的陌生人向他说起,中国大陆许多作家都缺乏大的视野,以一叶障目而欣欣然,认为自己是世界级的作家,问张大春怎么看。张大春说自己想都没想就立刻回答,“我就是一个小作家”,随后他补充道,“而且,恐怕会一直是个小作家”。

多年前,张大春首访大陆,他的姑父、书法家欧阳中石曾帮他在大陆出版过一本小册子,但没什么声响。而他的作品在大陆被大规模出版已经是2008年。几乎也就是从那一年开始,大陆出版界掀起了出版台湾作家作品的热潮。《四喜忧国》《城邦暴力团》《聆听父亲》《小说稗类》《认得几个字》在当年以及随后的时间中让大陆读者熟悉了张大春。而在这之前,中国大陆最活跃的一批作家与张大春已有交往。

张大春多次在公开场合表达过庆幸自己能够与王安忆、莫言、李锐、余华还有阎连科等作家同处一个时代,但他仍然表态说只想做个小作家。尽管在许多作品中,他通过各种手段展示了自己在文学上的野心。

《没人写信给上校》是他第一次尝试运用“散射式”写法,对于文中出现的典故的注释与主文共同构成整部作品,《大唐李白》则是把历史、传记、小说、诗论融进一部作品,阎连科将其评价为由学者完成的文学作品。这两部作品中间的《城邦暴力团》,张大春没有遵循他“想透了再写”的习惯,而是在一张A4稿纸的背面画了一个圆圈代表一张八仙桌,给书中人物排了座次,边写边给人物安排性格特征以及年龄外貌,没有任何大纲。

过去20多年,在台湾,张大春拒绝了教育部门将其作品编入中学课本的请求,原因是他觉得任何一篇文章“放到课本里就都是烂文章了”,张大春无法容忍自己的作品变成“无趣”的文字。此外,他还一直拒绝自己的作品被选入“年度小说选”。2011年,张大春54岁,开始拒绝担任任何文学奖的评审。“我29岁当评审,25年过去,居然没有另外一个29岁的人出来当评审,是我的错,所以我不干这个事了。”他这样解释。

在世俗与现实的层面上,张大春步步后退,几乎退到不参与文坛活动,不参与在外界看来能为自己带来声誉的事务。这一点,他做得和他笔下的李白很不相同。在他的笔下,李白的生命充满了不由自主,而如果问一下张大春,他会拍着大腿,干净利落地回答:我太由自主了!不过马上,他还会接上一句:“除了我有老婆了嘛。”

)

)