|

|

优府网首页 |

|

设为首页 |

|

|

从来世间诸事,三教九流,唯独旁门左道最易蛊惑人心。对此种现象,既不能风声鹤唳,草木皆兵,也不能放任自流,听之任之。

在《三国演义》中,有一名叫做于吉的游方道士,因“普施符水,救人万病”,故而世人皆称“于神仙”。按说,这样一个人久居吴会之地,未必不是东吴人的福分。至少,以其一人之力,也不应成为东吴的祸患。

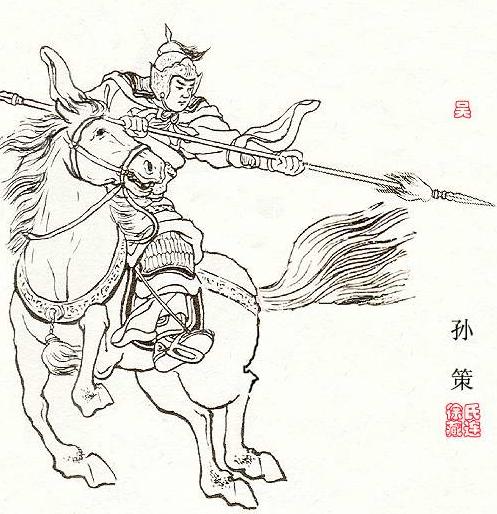

但不成想,就是这么一个万众敬仰、受人瞩目的江湖道士,却因为与孙策的偶然相遇,最终断送了性命。对此,很多人不甚理解,贵为江东之主的孙策,为何却容不下一个专注修行、工于医术的游方道士呢。

表面上看,于吉之死,主要来自两个方面的原因:一是孙策“性格暴躁”,不能容物;二是东吴大局初定,人心不稳。而于吉的出现,似乎牵动了孙策敏感的神经。毫无疑问,这样的理解和担心并非没有道理。想孙策称雄江东,大业初创,根基不稳,来自各方面的威胁和压力定然不会少,加之刚刚被许贡门客射伤,内心的伤痛与焦虑是显而易见的。就是在这样的矛盾状态下,孙策遇到了于吉,几经冲突和抉择,最终将于吉送上了不归路。

是孙策杀死于吉的不假,不能苟同的则是,在这看似合情合理的背后,应该还有一双无形的大手,一再左右着于吉的生死和孙策的举动。仔细想想,孙策担心归担心,还不至于对一个江湖术士耿耿于怀。看于吉不顺眼,采取点监控措施也就完了,并不一定非要置其于死地。事实就是,促使孙策最终杀死于吉的不是孙策本人,而是手下那些对于吉无限仰慕和顶礼膜拜的文武官员。换句话说,是东吴的臣子们将于吉一步步推向了死亡的深渊。

之所以如此说,并不是要为孙策推卸责任。

这其中,还是有着太多的不可思议。仔细揣摩,自然不难看出端倪。要说孙策,见到这个于神仙也属偶然。杀死于吉,也并非是最初的举动。也就在某一天,孙策召集众官在城楼上饮酒,就在喝得高兴的时候,却见“诸将互相耳语,纷纷下楼”。这样的行为就很令人费解。按说身为手下之人,陪着自己的主公吃饭,应该是毕恭毕敬的。到底有什么天大的事情,竟让他们争相撂下孙策,纷纷走掉呢。不是欺主之人,是断难做出这样的事情来的。

唯一的解释就是,他们要去见的这个人物极其重要且不同一般,地位甚至远远超过了他们的主公。也或许在他们心中,孙策根本就不值一提,没有多少地位。且不论事实怎样,孙策肯定会这么想。果不其然,孙策很是生气,就问怎么回事,左右禀告:“有神仙于吉从楼下经过,诸将皆往拜之。”孙策一听更加奇怪,起身凭栏观望,就见“上至孙策部下诸将,下至城中百姓男女,皆焚香伏道而拜之。”如此的场景,极大地刺激和伤害了孙策的内心自尊。身为江东之主,竟然比不上一个远来的道士。于是,孙策大怒,立即下令将于吉拿来问罪。

要说这时的孙策,也只是恼怒而已。把于吉推上来之后,先是一顿斥责,接着就要推出去斩首。明眼人一看就知道,说是斩首,其实就是旁敲侧击,发泄怒气而已。一来是为了挽回些面子,二来也可借此机会给自己的手下提个醒,不要忘记了身份。如果这时孙策左右有一个明白人,就应该随声附和,说一些“一个道士,信口胡言,大将军不必动怒”之类的话,孙策有了台阶下,又达到了震慑众人的目的,对于一个于吉是不会当真的。

但孙策手下的这些人不知道是聪明得过头了,还是神经出了毛病。一听说要斩于神仙,以张昭为首的众官立即谏道:“于道人在江东数十年,并无过失,不可杀之,恐失民望。”这句话,理论上没有什么不对,有根有据,言之凿凿,理直气壮。从来听话听音,仔细琢磨就不难看出,这话说得太过堂皇和不无深意了。先看第一句,既然“并无过失”,那么杀了于吉就是你孙策乱杀无辜,话一出口,就先给孙策先扣上一顶“大帽子”。而接下来的一句,就更让孙策无地自容了——“恐失民望”。想想,处在这样的当口,张昭的言意之下分明就是在暗示孙策不得民心。这一来,无异于火上浇油,适得其反,孙策最终把于吉下了大狱。

而接下来的事情就更难以理解了。既然已经把于吉下了大狱,说明孙策内心并不想杀死于吉,等过段时间气消了,或许也就放出去了。问题是树欲静而风不止,事情的发展远远没有那么简单。众臣子回去之后,纷纷将事情告知了自己的夫人,并要求夫人们去向吴国太禀告。让其母规劝其子,看起来名正言顺。但事关国事君臣,让人家母亲出面压制儿子,本就不是为人臣子干的事情。

见这些人把自己的老母亲都抬出来了,孙策心情可想而知。经过吴国太的规劝,孙策并没有打消怒气,反而更加不安。尽管如此,孙策还是缓缓地对母亲说:“愿母亲勿听女流之言,儿自有区处”。从这段话中可以看出,孙策的内心实际是有所松动的,这个“自有区处”本身就是一个将要释放于吉的信号。只不过碍于情面,暂时找不到合适的理由,一时不好改口。

抓有抓的理由,放也要有放的道理,孙策要的就是这样的一个台阶。遗憾的是,偌大东吴,竟然没有一人给孙策提供这样的台阶。当孙策亲自到狱中看望于吉的时候,却看到了最不愿意看到的一幕,于吉“在牢中尽去枷锁,(狱卒)事之如父母”。见此情形,孙策刚刚熄灭的怒火又一次燃烧起来,一怒之下是“尽杀狱吏”,而于吉又被重新下狱。

更为可怕的是,面对于吉的再次入狱,张昭等数十人又来了个“联名上书”。难以想象,东吴臣子们的谋略是从哪里学来的。联名上书,说到底就是公然要挟。果然,此次联名不仅没有救得了于吉,反而惹得孙策放出了狠话:“……勿使空费纸笔也。吾必杀之。”话虽这么说,孙策还是没有立即杀掉于吉,而接下来的一件事情却让孙策的忍耐达到了极限。

或许是营救于吉心切,吕范提出让于吉祈雨,试看神仙的灵验。天知道于吉是不是真有如此神通,反正念念有词之后,天上真就下起了大雨。还没等孙策发话呢,却见这一帮官员“皆罗拜于水中,不顾衣服”,这还不算,接着纷纷前去“解去绳索,便请孙策礼之”,就这个举动,直接把于吉送上了断头台。

原因很简单:一是不尊将令,还没等孙策下达命令就私自放人。二是目无主公。按说解了也就解了,赶紧向孙策解释一下或许还能补救。但这些自命不凡的臣子们,不仅没有及时请罪,反而将于吉扶到孙策跟前,让孙策向于吉行礼。见此情景,孙策是无论如何都不能控制自己的怒火了,掣起宝剑就让左右立即斩首。到了此时,众官依然没有别的办法,只能再次“力谏”。看众官丝毫没有放过自己的意思,被逼无奈的孙策终于说出了心里话:“汝等皆欲随从于吉造反耶!”此言一出,众人才如梦方醒。问题是到了这个时候,箭在弦上,已经不得不发了。最终,于吉还是被砍了脑袋。

从这起事件的经过看,于吉并非没有生还的机会,只是因了这些傻逼大臣们所谓的崇仰和道义,才让于吉走上了不归路。忠言可以不逆耳。因此我们更有理由相信,于吉之死,一方面来自孙策的性格暴躁,不能容物,而另一方面则源于江东众臣子们的一意孤行和推波助澜。

)

)